L’arroganza del non-sapere-di-non-sapere, il confondere cultura e natura nello sfondo piatto di una falsa concretezza, la riscoperta del sapere come lotta e del pensiero critico e storico che non fa sconti per una propria diffusione al ribasso. Raffaele Coniglione (Professore ordinario di Storia della filosofia nella Facoltà di Scienze della Formazione di Catania) recensisce Davide Miccione, “Lumpen Italia. Il trionfo del sottoproletariato cognitivo” (IPOC, Milano 2015).

Un libro profetico, quello di oltre trent’anni fa di Marcello d’Orta, Io speriamo che me la cavo. Come tutti i grandi libri esso non costituiva solo la diagnosi, la presa d’atto di una catastrofe avvenuta, ma indicava una strada, il futuro sviluppo cui inevitabilmente si sarebbe andato incontro seguendo l’andazzo delle politiche educative sinora attuate. Detto fatto: l’ignoranza che lì era il frutto del proletariato economico e del sottosviluppo civile, il carattere di settori marginali della società, che non riuscivano a liberarsi attraverso l’acculturazione dalla propria condizione di minorità ma che avrebbero voluto farlo se ne avessero avuto le possibilità, è ora diventata una condizione diffusa, che si è trasmessa a tutti i gangli della società, alti a bassi, medioborghesi e proletari, sino a raggiungere le “cime abissali” della politica.

Ma ora si è affermata una nuova figura di indigenza cognitiva, quella propria dello “ignorante ipermoderno”, di chi antisocraticamente “non sa mai di non sapere”, non si acccorge neanche di essere ignorante e scambia il proprio digiuno culturale per la massima realizzazione del sapere. Tale nuova specie umana, che si diffonde sempre più, è analizzata, descritta ed accuratamente postillata in tutte le sue manifestazioni nel libro di Davide Miccione, Lumpen Italia. Il trionfo del sottoproletariato cognitivo (IPOC, Milano 2015). Non è facile riassumerlo, perché sono molti i motivi, gli esempi, gli argomenti che esso tratta, non fosse che per il metodo utilizzato, prevalentemente fenomenologico; cercheremo di darne una presentazione muovendoci sul sottile e pericoloso crinale tra esposizione e interpretazione, una sorta di personale riflessione dialogante col testo e da esso ispirata.

È facile indicare quali siano i caratteri del nuovo tipo di ignoranza avvistata dall’autore. Innanzi tutto l’abolizione del tempo, che porta il nuovo ignorante alla completa inconsapevolezza della storicità di se stesso e di ciò che vede, in un’assenza assoluta di profondità temporale in cui tutto si appiattisce su uno sfondo indeterminato, nebbioso, in cui figure ed eventi si agitano immersi nella nebbia di un passato che non si sa mai se remoto o vicino, se prima o dopo Cristo. Ciascuno ha nel suo carniere accademico molteplici di aneddoti ricavati dalla proprie esperienze universitarie, e l’autore ne riporta alcuni di gustosi, che qui vogliamo evitare di riprendere. È importante invece riflettere sulle conseguenze di questa abolizione del tempo; innanzi tutto lo scambiare la cultura per natura, il credere che ciò che oggi è, sia sempre così stato e di conseguenza il proiettare sull’ieri l’evidenza del presente, pensando che il passato ad immagine dell’oggi.

Questa inclinazione è particolarmente esiziale quando si viene a parlare di questioni politiche o religiose, per cui viene naturale all’incolto ipermoderno pensare che il cristianesimo di oggi (cioè quello successivo al Concilio Vaticano II) sia stato il cristianesimo di sempre; o che il fanatismo islamico di oggi, sia sempre esistito, perché l’Islam è “il male assoluto”, dotato di un’essenza immodificabile, immodificata, di per sé malvagia. Ma non è il rifiuto della storia (in qualunque disciplina, non solo in quanto tale) e del suo presunto nozionismo, a favore di materie più “attuali e utili”, una tendenza che si diffonde sempre più nella scuola di oggi?

Ma l’ignorante ipermoderno rifiuta anche la conoscenza del generale, quella organizzata in norme e categorie di pensiero. Ogni approccio alla realtà deve essere mediato dal vissuto, riportato al concreto, a ciò che è più vicino al suo mondo vitale, e quindi pensato sotto la spinta dell’immediatezza, del sentimento provvisorio, dell’attrazione momentanea; e così il mancato accesso a una conoscenza più astratta – definita come inutile appunto perché “astratta” – lo porta alla ignoranza dei meccanismi che regolano il funzionamento della realtà, anche di quella più prossima ai suoi interessi. Tutto viene riportato al cozzo di sentimenti e pulsioni elementari: buoni contro cattivi, antipatici contro simpatici, ladri contro onesti. Lo schema del Far West costituisce in merito una esemplare elucidazione del modo in cui funziona il mondo.

E del resto, non vogliono le moderne tendenze pedagogiche e i suggerimenti ministeriali che la scuola sia più vicina agli “interessi” dei giovani, che siano eliminate le eccessive difficoltà, che l’insegnamento sia avvicinato quanto più possibile al gioco, all’intrattenimento e quindi eliminate materie astratte e inutili e soprattutto “difficili”, quali, ad es., il latino e il greco, che rendono il liceo classico “ostico”, quindi impopolare e pertanto in estinzione. Quando il metro di ciò che deve essere alla base della formazione del giovane viene sempre più avvicinato al criterio degli interessi immediati di quest’ultimo, allora tanto più ci si allontana dalla cultura, perché quest’ultima – giustamente annota l’autore – «come l’abbiamo finora conosciuta è il risultato di una lotta feroce contro le circostanze ma soprattutto contro tendenze implicite nello stesso uomo.»

Questa lotta ricomincia ogni giorno perché ogni giorno nascono uomini e, scusate l’ovvietà, nascono senza saper parlare, capire una lingua, far di conto, saper leggere, saper scrivere». Come ben sapeva un rivoluzionario come Gramsci, che ancora credeva nel valore della cultura come occasione di riscatto ed elevazione delle classi popolari, «lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza». E sapeva anche che sarebbe sbagliato voler facilitare le classi popolari mediante l’abbassamento della qualità dell’insegnamento: «occorrerà resistere alla tendenza di render facile ciò che non può esserlo senza essere snaturato».

Il rifiuto dell’astrazione e del pensiero categorizzante porta l’ignorante ipermoderno a vedere il mondo come “fluido”, realizzando così la diagnosi di Bauman. Si vengono a perdere gli elementi discreti che lo costituiscono, che ne danno l’articolazione e permettono di scandirlo in momenti, fasi, successioni: «Tutto sembra farsi flusso indistinto. La specificazione, qualunque essa sia (date, nomi, autori, luoghi) appare ormai come pignoleria. Ciò non vale solo per lo studio, ma appare come una modalità di rapporto con il mondo». Il mondo viene così ridotto a una sorta di nebbia emotivo-sensoriale e tende sempre più a svanire come oggetto di conoscenza: al suo posto resta una confusa ed emozionale socializzazione, quale quella che ormai sembra essenziale alla pratica scolastica. Incute invece profonda paura o insofferenza proprio «la solitudine del processo di acquisizione della conoscenza, in quanto concentrazione e sospensione momentanea della socializzazione ossessiva e continua (twitter, controllo pagina facebook, sms spediti e ricevuti, squillo ricevuto e inviato per dire “Ti penso”, messaggio su Whatsapp ecc.)».

Ma una caratteristica su tutte è quella che rende questa specie di ignoranza diversa da quelle passate: la sua nobilitazione. Giacché il “non sapere di non sapere” si trasforma dialetticamente in esaltazione dell’ignoranza come superiore saggezza, come lontananza dalle astruserie dei “professoroni”, dalle incertezze dei “cacadubbi”, da quella “pallida cera del pensiero” che rende malsana la «tinta nativa della risoluzione», per citare Shakespeare. Agire impone di non pensare, di non conoscere, di entrare in “presa diretta”, immediata, istintiva, intima col reale, di conoscerlo per pratica personale ed idiosincratica. Così Berlusconi – manager di successo – sarebbe stato in possesso di tutte le conoscenze idonee a fare dell’Italia una azienda di successo. Ed è stato proprio lui a liberare «l’ignoranza degli italiani da ogni cattiva coscienza, da ogni colpa, da ogni vergogna», come già scritto da Mario Perniola.

Ormai l’ignorante non sente la propria condizione come una diminutio, non aspira alla conoscenza da cui la cattiva sorte lo ha separato (la povertà della famiglia, la sfortuna, le circostanze della vita o qualsiasi altro motivo), non vede nella scuola e nell’università il luogo del proprio riscatto sociale, civile, economico. E del resto ormai assistiamo ad un processo di dequalificazione delle agenzie formative nazionali pubbliche che è solo il sintomo di come i veri ricchi e coloro che vogliono darsi una qualificazione spendibile negli ambienti che contano «hanno mollato la vecchia e piccola borghesia al proprio destino e costruiscono per i loro figli strade scolastiche appartate, internazionali e, soprattutto, private».

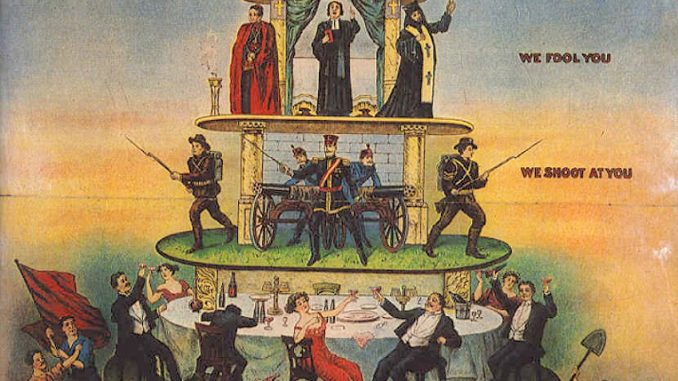

Le scuole del passato – quelle che si consideravano d’élite, quali i licei (classici e scientifici) – non assicurano più una comunanza di destini cognitivi a ricchi e poveri, ad alta borghesia e media borghesia, ma stanno sempre più diventando luoghi di alfabetizzazione minima di massa, di “comunanza sociale dell’ignoranza”. Perché la lotta di classe è stata vinta, a favore di chi deteneva e ancora detiene il potere, sicché anche l’università va incontro al proprio destino: «A tutti o quasi tutti una laurea, poi, per pochi, una cooptazione basata sul legame con chi è già dentro, per gli altri il nulla».

L’ignorante ipermoderno nelle sue modalità di interazione sociale e politica con l’ambiente che lo circonda, cioè in quanto elettore e cittadino, assume la funzione di un nuovo tipo di sottoproletariato, impossibile da redimere. Incapace di perimetrare il reale attraverso una sua conoscenza adeguata, questo nuovo sottoproletario cognitivo è ormai per le classi dirigenti massa di manovra, manipolabile con i mezzi di comunicazione maggiormente diffusi (ancora oggi il 75% della popolazione italiana si informa solo attraverso la televisione). Ma esso non è più collocabile solo alla periferia della società, tra i diseredati – come il sottoproletariato marxiano – ma piuttosto si incarna in molteplici epifanie sociali, perché sta ad indicare quella parte della società nella quale impera l’assoluto rifiuto di qualsiasi perfezionamento personale, la celebrazione della propria nativa e inestinguibile ignoranza, l’esaltazione del sé come puro consumatore di beni.

Ormai questi lumpenproletari li troviamo ovunque: tra i marginali delle periferie, nella media borghesia, nelle classi professionali, tra i politici (e si potrebbero fare nomi celebri), tutti accomunati e ammaliati dagli stessi armamentari visibili: «rapporto faticoso con le norme di ogni tipo, titoli di studio non meglio specificati o raccattati nei sottoboschi mercenari dell’istruzione, passione per i segni visibili del lusso (suv, donne vistose sottobraccio eccetera), disinteresse a tutto ciò che non sia solo materiale (diritto, religione, letteratura, arte)».

Baricco ha in merito parlato di «nuovi barbari», che sarebbero i portatori di una cultura incomprensibile agli aderenti a una diversa e più vecchia civiltà, analogamente a come i romani consideravano i barbari che demolivano la loro cultura; allo stesso modo, noi guarderemmo alle recenti mutazioni non cogliendo la diversità, la “nuova civilizzazione” di cui sono portatori coloro da noi definiti “barbari” e della quale non siamo in grado di valutare l’eventuale grandezza, limitandoci a sottolinearne la distruttività. Ma l’autore giustamente nota come quella di Baricco non sia altro che una bella metafora; non ci si può innamorare di essa, perché la distruzione barbarica fu una perdita reale e non solo un cambiamento di civiltà in positivo; lo testimonia il fatto che «appena in grado, l’Europa cristiana rifondò l’istruzione superiore, lo studio di greco e latino, diritto e medicina, la monetazione ecc.»; insomma cercò di riprendere, faticosamente e con errori, l’antico esempio, il filo di un cammino che si pensava interrotto: il Rinascimento.

Ma c’è di più: gli antichi barbari, nel momento in cui distruggevano, spesso in modo praeterintenzionale, l’Impero, erano affascinati dalla sua grandezza, venivano soggiogati dalla sua cultura, cercavano di imitarne le istituzioni. Non ci riuscivano – è vero – ma erano lontani dal celebrare la propria ignoranza per contrapporla a quella della civiltà classica; semmai cercavano di armonizzarla, di adattarla, di riprendere quanto capivano ed erano in grado di recepire. Ma i nuovi barbari non hanno il senso di una cultura che scompare, non hanno alcuno sguardo di considerazione per essa, non sentono per essa alcuna ammirazione o soggezione: essa merita per loro semplicemente di scomparire in nome di nuove e più “utili” saperi, di più performanti visioni del mondo, di “competenze” – non più “conoscenze” – adatte alla società moderna, il cui futuro è solo l’alta tecnologia.

Il nuovo simbolo politico di questa fase, del nuovo sottoproletariato cognitivo, non è più Berlusconi, che ha avuto un sua funzione chiave nello sdogonamento dell’ignoranza ipermoderna, bensì Matteo Renzi. Con esso viene dichiarata «la fine della speranza che dalla sinistra, bolsa e pedagogica quanto si vuole, possa giungere uno stimolo al miglioramento delle menti. Renzi incarna tutto ciò che un sottoproletario cognitivo può ammirare e tutto ciò che lo conferma nel suo non voler migliorare. Rientra perfettamente in quel populismo che non sopporta concetti astratti, norme e realtà intermedie, oltre a spingere alla personalizzazione della politica, cioè quella che è in assoluto la dimensione più primitiva».

Si è voluto caratterizzare l’atteggiamento civile tipico del sottoproletario cognitivo come atteggiamento servile, di lontana ascendenza storica, prono alla volontà dei potenti, premuroso nel soddisfare i loro desideri, sempre pronto ad “accorrere in soccorso del vincitore”. Ma l’errore – a giudizio dell’autore – è in questo caso il voler trasformare una questione che è anzitutto cognitiva in una che è esclusivamente morale e civile, che porta solo ad una produzione verbale o scritta di carattere omilitico-edificante. In effetti alla sua base v’è una percezione della realtà, un giudizio su di essa: il capofamiglia che vende i voti dei suoi parenti per qualche euro non è affatto servile, ma ha solo dato qualcosa che per lui non ha valore (il voto) in cambio di ciò che vale (il denaro). Ha insomma fregato dei soldi a un fesso di passaggio. A concetti astratti – eguaglianza, solidarità, distribuzione della ricchezza, onestà ecc. – il popolano che vende i suoi voti oppone la concretezza dei suoi bisogni qui ed ora. Non è in grado di vedere al di là del suo limitato orizzonte: appunto vive da lumpenproletario affetto da ignoranza ipermoderna.

È questa – secondo la definizione che ne ha dato Maurizio Viroli – la libertà del servo, cui si contrappone quella del cittadino. La prima è estremamente concreta, consistendo nel non essere intralciato o ostacolato nel perseguimento dei propri fini e soprattutto dei propri desideri: consiste nell’essere lasciato in pace adesso, nel soddisfare il proprio bisogno immediato. La libertà del cittadino «è invece astratta e potenziale non coincidendo con l’esercizio attuale della libertà ma con la assicurata possibilità di esercitarla ora e in futuro. Dunque essa è essenzialmente astratta e legata al regno della possibilità». Questa necessita di una certa potenza astraente, della capacità di immaginare futuri possibili, della capacità di pensare a doveri civici che vadano al di là dell’immediato, l’idea che sia possibile pianificare una società in cui complessivamente tutti stiano meglio, la capacità di sublimare l’interesse immediato e posticiparlo, di reprimere il desiderio e trasportarlo nel futuro, dove avrà una realizzazione più elevata e più gratificante. È il principio – lo diceva Freud – di ogni capacità di costruire una civiltà.

Certo, si potrebbe anche pensare che nel comportamento del cafone napoletano – diffidente verso i giacobini che volevano portare la rivoluzione, i diritti, la giustizia sociale: tutti concetti astratti di cui non sapeva che farsene (come viene illustrato in un romanzo di Enzo Striano) – vi sia depositata la secolare saggezza di un popolo che sa bene come al cambiare dei governanti per esso nulla è mai cambiato. E allora perché non scambiare un futuro progresso, impossibile e del tutto utopico, con un tangibile guadagno, presente e ben concreto? Questo comportamento, che facilmente attribuiremmo a proterva ignoranza, in una persona colta potrebbe rappresentare una disincantata saggezza del mondo, una diagnosi sulla inguaribilità o immutabilità di una società.

È la sapienza propria di un Principe di Salina, del Gattopardo: una filosofia della storia per la quale le nuove classi dominanti finiscono per ristabilire il potere e i privilegi da loro prima combattuti, ma in condizioni nuove e con protagonisti rinnovati per anagrafe ma non per funzione. Di ciò ne abbiamo avuti abbondanti esempi. Perché allora non derubricare tale atteggiamento popolare da proterva ignoranza a istintiva e inarticolata sapienza sul modo in cui vanno le vicende umane?

Per sfuggire a questo tragico e fatale acquietarsi alla eternizzazione del presente è necessaria una maturazione del pensiero che si sottragga alle istintive inclinazioni provenienti dal disincanto storicamente consolidatosi e si apra nuovamente all’incantesimo e alla seduzione di un pensiero che concepisce il nuovo come possibile e attuabile. E proprio in ciò sta la forza della cultura e del pensiero ad essa connesso: appunto nella possibilità di rendere “visibili” concetti e possibilità che non si danno nell’immediato, ma che hanno una corposità vincolante per chi ha occhi esercitati a guardare e una mente in grado di afferrarli e capirli, ritenendoli quindi non impossibili, ma attendibili. E, di converso, l’interesse di tutte le classi dominanti che vogliono difendere il proprio privilegio, è quello di avvilire la cultura, di renderla difficile, inaccessibile ai loro sottomessi; ma non più con artificiali barriere sociali, bensì svilendola, dicendo che a nulla vale, che meglio fare il pizzaiolo che laurearsi, affermando che scuola e università garantiscono solo disoccupazione, facendo credere che la causa di tutto siano le humanities, perché è necessario evitare lo sviluppo del pensiero critico, alternativo, impedire la consapevolezza del passato e il senso della storicità.

Occorrerebbe allora investire in educazione, cultura, idee, concetti, allo scopo di riaccendere la fiducia nell’astratto, nel possibile, nell’utopico (anche se minimo); bisognerebbe di nuovo dare alla gente la capacità di ‘illudersi’, di nutrire aspettative, di innamorarsi di ‘fantasmi’ che – nonostante la loro evanescenza epistemologica – possano tuttavia avere una grande forza pratica. In fin dei conti cosa sono gli intellettuali che credono in moralità, civismo, norme, ecc. se non degli ‘illusi’ (anche se in un nobile senso)? E in cosa consiste il progresso – se a questo termine vogliamo ancora attribuire un significato – se non immaginare nuove terre verso cui dirigersi, giacchè, come ha affermato Oscar Wilde, «Il progresso non è altro che l’avverarsi delle utopie».

•

Raffaele Coniglione, Rovine culturali: l’Italia del sottoproletariato cognitivo, «Roars» 20.06.2016.

Illustrazione: “Industrial Workers of the World“, 1911.