Se forse gli anni settanta non iniziano con le rivolte del 1968 ma vi trovano la loro origine mitica, probabilmente finiscono come in una tragedia greca con il 1977. Segnala Nicola Tranfaglia che in tale pagina «in buona parte ignota della storia repubblicana» la data di chiusura rappresenti il «momento di crisi, se non di svolta». La svolta riguarda un rifiuto delle forme di mediazione politica e sindacale e all’escalation di violenza e sangue che conosce poi il suo apice nell’omicidio Moro, accompagnando l’approfondirsi di una crisi che porta ad un crescente riflusso politico nel quale si afferma il Pentapartito, il radicalizzarsi della pregiudiziale anticomunista e anche la persecuzione contro gli intellettuali del Processo 7 Aprile. C’è però anche un altro tipo di svolta, che riguarda una diffusione popolare delle istanze delle avanguardie del primo novecento, quali futurismo, dadaismo, surrealismo e teatro dell’assurdo di Artaud, che a lungo rifiuta energicamente qualsiasi compromesso di tipo commerciale. Sviluppando tali tracce, il libro I sogni e gli spari (2017) Emiliano Sbaraglia raccoglie con sguardo distaccato e ritmo ben scandito dati e argomenti che gli permettono di rifiutare la condanna quale “follia collettiva” di quell’anno emblematico e della sua ribellione in ampia misura spontaneista, per definirlo piuttosto quale «Rivoluzione perduta» in qualche modo da ritrovare. L’austerità e Berlinguer, Lotta Continua e gli Indiani Metropolitani, riviste come A/traverso, Re Nudo e Alfabeta, la cacciata di Lama da un’università sotto occupazione studentesca e ormai di massa, la cultura e la retorica della droga, i morti di destra, di sinistra e delle forze armate che ancora aspettano giustizia, l’imporsi del movimento femminista, le influenze dei noveax philosophes francesi, le propaggini del Gruppo 63, il romanzo Porci con le ali e le performance di teatro-poesia descritte da Franco Cordelli, i raduni di Parco Lambo e i programmi di Radio Alice. Queste ed altre esperienze affollano un periodo cruciale eppure troppo breve per arrivare a concludere se stesso, e contribuiscono a ridefinire il campo di quelle che fino ad allora erano tra loro distinte come “cultura alta” e “cultura bassa” anche oltre le fondamentali indicazioni di Umberto Eco, nonché a reinventare una comunicazione mediatica dove le prove più convincenti sono nella televisione di Angelo Guglielmi e Carlo Freccero. E non finisce qui.

Approfondiamo alcuni spunti del libro fornendo loro direzioni ulteriori. Nella rivista di fumetti Alter-Alter, nata nel 1974 come costola di Linus e poi da questa distaccatasi per concentrarsi maggiormente sulle sperimentazioni, si forma il talento di narratore di Andrea Pazienza e Milo Manara fornisce le sue prime prove decisive, vi trovano spazio altri autori italiani quali Guido Buzzelli, Filippo Scozzari, Sergio Toppi, gli argentini Muñoz & Sampayo, i francofoni Enki Bilal, Gérard Lauzier, Moebius, Pichard e Wolinski, e molti altri. Pur con alcune flessioni, fino al 1986 la rivista continua a proporre soluzioni sempre stimolanti e spesso complesse che, se oggi non troverebbero spazio in nessuna proposta editoriale destinata alle edicole, hanno comunque profondamente influenzato le stesse produzioni mainstream a venire. In musica la frastagliata new-wave italiana associa punk e post-punk arrivando in ritardo rispetto ad un ’77 aperto a Londra dall’esibizione dei Clash. Un puntuale manifesto è fornito dalla spassosa Largo all’avanguardia dei bolognesi Skiantos, e le soglie degli anni 80 vedono fiorire proposte molto disparate quali Gaznevada, Kaos Rock, Chrisma, Decibel, Elettroshock, Neon, X Rated, Rancid X, Underground Life, e su tutti Confusional Quartet (artefici di una paradossale Volare) e Faust’O (con l’indispensabile Benvenuti tra i rifiuti). Così, gli anni ’80 iniziano affollati di band rigorosamente “contro”; eppure, le contraddizioni di un antagonismo spesso astratto, che perlopiù rielaborava in un contesto indie i riferimenti dei consumi culturali di altri paesi, non permettono la creazione di un filone effettivo, obbligando molte proposte a perdersi nel limbo o a piegarsi alle logiche di mercato. Questi e altri elementi contribuiscono a lasciare che il giudizio sull’anno e sul periodo resti spezzato, aggravandone la rimozione. Così, se da una parte Mario Perniola ne evidenzia l’aspetto profondamente anticulturale, che prelude a degenerazioni “comunicative” ancora più gravi e ancora in fieri, dall’altra Franco “Bifo” Berardi ne elogia la rottura compiuta del rapporto tra linguaggio e verità, tuttora in grado di preludere a nuovi rapporti tra potere e società. L’intervista di Sbaraglia a Bifo, che chiude il libro, riassume questioni che continuano a sollecitare risposte.

Se sei d’accordo partirei da un tuo libro pubblicato proprio nel cuore di quell’anno 1977, Chi ha ucciso Majakowskij, e anche dalla scelta del sottotitolo: Romanzo rivoluzionario. Quaranta anni dopo, intendendo il quesito come emblema di una stagione, potrei porti di nuovo lo stesso interrogativo…

A quarant’anni di distanza sono accadute molte cose. Prima di tutto, sul piano storico è successo che dopo il 1991 sono stati resi pubblici gli archivi, e quindi anche quelli che riguardano la morte di Majkowskij. Ma il mio non è assolutamente, come sai, un libro storico, non mi proponevo di scoprire una verità storica. Nel libro la tesi piuttosto balzana è che il poeta russo non sia mai morto, che continui a comparire di qua e di là, oppure che sì, è morto… ma insomma, non era un libro storico, quanto un libro surrealista, piuttosto scombinato a rileggerlo a distanza. Quindi, il problema storico non mi riguardava. Però, nel frattempo, è uscito il libri di Serena Vitale, poco tempo fa (nel 2015, Il defunto odiava i pettegolezzi, Adelphi, nda). L’ho letto con grande interesse, e lì ho capito che storicamente la morte di Majakowskij è un vero enigma, ed è veramente possibile, se non probabile, che sia stato così “aiutato” a suicidarsi, o spinto a suicidarsi. Ma tutto questo in fondo a me non interessa, perché quel mio libretto uscito dell’estate del ’77 tutto è tranne un libro storico e storiografico, non è un libro da prendersi sul serio, da questo punto di vista. Poi mi chiedi del sottotitolo: Romanzo rivoluzionario, che fu scelto dall’editore. Nel senso che è un romanzetto che tenta di seguire dall’interno i sentimenti, le paure, gli stili di vita, anche un po’ le illusioni di quell’epoca. Questo è Chi ha ucciso Majkowskij?. Poi, come detto, quello che è successo nel frattempo sul piano storiografico non ci riguarda.

Questo libro ci permette però di approfondire anche il tema della comunicazione e della divulgazione culturale nel ’77. Quale era l’aria che si respirava al tempo, in particolare da un punto di vista della produzione editoriale?

Nell’anno ’77 non c’è un’aria sola da tener presente, ce ne sono almeno due. Nella prima parte dell’anno. e anche dell’anno precedente, diciamo fino a marzo, l’aria che si respirava era quella di una rivolta estetica che conteneva anche un profondo significato sociale, che potremmo riassumete con l’idea che la creatività avrebbe presto sostituito il lavoro. E dunque un movimento creativo che si aspettava qualcosa di entusiasmante dal futuro. Poi c’è la seconda aria, che respiriamo nella seconda parte dell’anno, e in tutti gli anni successivi: gli anni dark, gli anni scuri, gli anni del punk, gli anni del “no future”. E questo clima è evidente nell’autunno, nel settembre e poi negli ultimi mesi del ’77. Dunque, prima l’attesa che proviene dalla storia degli anni precedenti, che proviene dalla California dei movimenti hippies, più in generale dall’ondata del Sessantotto, e che giunge in quel momento alla pienezza dell’attesa, delle possibilità. E poi invece, per mille ragioni, non soltanto a causa della repressione poliziesca, il sentimento di aver perduto tutto. Perché quello non è solo l’anno delle rivolte studentesse, ma è anche l’anno del punk inglese, e l’anno in cui Margaret Thatcher inizi la sua ascesa verso il potere, e in cui Wozniak e Jobs in California depositano il marchio Apple, iniziando la più grande Rivoluzione di tutti i tempi, che è la rivoluzione di Internet.

A proposito di suggestioni d’Oltreoceano, mi viene in mente che quello è anche l’anno de La febbre del sabato sera. Si può dire che il ’77 sia stato anche altro, vale a dire la scoperta, il desiderio di un certo edonismo, che poi caratterizzerà in particolare il decennio successivo?

Certamente. La febbre del sabato sera noi la sentimmo subito come un segnale molto forte, che arrivava sul nostro stesso terreno. Dirò di più: è stato proprio Dario Fiori, il creatore della casa editrice Squi/libri, a parlarmi per primo del film con un sentimento anche di sbigottimento, quasi di allarme. Voglio ricordarlo: Dario Fiori era un personaggio straordinario, un architetto, un artista, un attivista, uno stilista; un personaggio molto creativo e con un’intelligenza molto acuta. Purtroppo è morto qualche anno fa, ed è una delle persone più interessanti che abbia conosciuto nella mia vita. Racconto questo per far capire quanto lui sapesse percepire i segnali. Quando arrivò La febbre del sabato sera ricordo mi disse: «Ecco, questo film dice le cose che sentiamo noi, ma le dice in maniera totalmente rovesciata». Cosa dicevamo noi? Che la festa, la dissolutezza, la sfrenatezza, la liberazione, tutto questo, è ciò che la vita deve diventare. La febbre del sabato sera riprende questo desiderio di festa, ma lo relega nel sabato sera, per l’appunto. Negli altri giorni siamo schiavi, felici di esserlo, perché alla fine possiamo andare a scatenarci nel sabato sera. Ecco cosa ci disse il film di John Travolta, o almeno questo è quello che noi sentimmo. Perché è anche questo che vorrei dire: il ’77 è un anno di premonizione, la premonizione di una grande possibilità, e al tempo stesso di una grande impotenza, l’arrivo di una grande oscurità; questo perché il neoliberismo si sta affermando, l’aggressione finanziaria sta arrivando il crollo e la disgregazione della solidarietà sociale si stanno manifestando, e la faccia oscura delle tecnologie i sta presentando, dopo che noi delle tecnologie avevamo conosciuto soltanto il volto luminoso.

In pratica, si tratta di una descrizione della crisi che viviamo anche oggi. L’unica differenza sembra essere che quaranta anni fa si scriveva con l’iniziale minuscola, oggi la scriviamo con la maiuscola…

Mah… la parola crisi ricordo di averla sentita al centro del discorso politico sin da quando ero ragazzino. Il problema è che il capitalismo contiene la crisi come suo elemento di crescita, di trasformazione, di ridefinizione. Oggi non credo che viviamo una fase di crisi; uggi viviamo una fase di stagnazione di lungo periodo, oltre a una disperazione psichica di lunghissimo periodo. La Crisi, quella con la lettera maiuscola, è una rottura che prepara una nuova espansione. Oggi nessuno può attendersi un0espansione, né sul piano economico né su quello psichico, o culturale, almeno fino a quanto continueremo a vivere all’0ntenro del cadavere del capitalismo: che è morto. Ma non riusciamo a trovarne la via d’uscita.

Arriviamo a uno dei tempi principali affrontati in questo libro (I sogni e gli spari. Storia e linguaggi del ’77): il linguaggio, o meglio i linguaggi e le loro trasformazioni. Il ’77 è stato un anno di rottura e ricerca di nuovi linguaggi, che ti ha visto protagonista.

Linguaggio… direi di prendere in considerazione i media, il luogo in cui il linguaggio circola prevalentemente, o almeno il luogo in cui il linguaggio sociale viene forgiato, modellato, trasformato. Ecco, fino a quel momento il linguaggio predominante era quello della falsa obiettività di un potere monolitico. Si potevano ascoltare/vedere soltanto Rai Uno o Rai Due, che più o meno erano a stessa cosa. Im luogo del monopolio noi invece intendevamo moltiplicare gli agenti di linguaggio, le fonti di trasmissione, nel nostro caso le radio. Questo però comportava una trasformazione del linguaggio medesimo, del rapporto tra linguaggio e verità. Al tempo ci chiedevamo: esiste una verità? La verità che noi conoscevamo era quella del potere, ma poi sono arrivate altre verità che le avanguardie storiche, il futurismo, il dadaismo, il surrealismo, avevano fatto balenare. Ma non erano verità: erano deliri, verità uscite dal regime unico del linguaggio. Noi volevamo parlare linguaggi deliranti, il che significa letteralmente linguaggi capaci di uscire dal linguaggio dominante del potere. Ma cos’è che poi sta al fondo del linguaggio del potere? In ultima analisi, la riduzione del linguaggio ad accumulazione di valore, di linguaggio come lavoro. Noi volevamo scoprire il linguaggio del desiderio, e per questo proponevamo le avanguardie, per questo leggevamo Gilles Deleuze e Felix Guattari e i loro testi desideranti. E forse abbiamo aperto la strada al barocco tardo-moderno, a Berlusconi, a Mediaset, alla pubblicità: in un certo senso sì, abbiamo fatto anche questo. D’altra parte, rompere il dominio della verità ufficiale e del monopolio voleva dire aprir la strada alla pluralità dei linguaggi con cui il liberismo e la pubblicità ci hanno affogati. Potevamo fare altrimenti? Io credo di noi. La moltiplicazione delirante dei linguaggi era iscritta nella storia delle tecnologie. Noi abbiamo corso in quella corsa; e in quella corsa, per il momento, ha vinto qualcun altro.

Mi viene in mente la definizione dell’attore comico Paolo Rossi di qualche anno fa sul ’77, che più o meno diceva così: «Quando penso al ’77 penso sempre a quelle potenzialità creative rimaste inespresse a causa della deriva armata. Se invece avesse trionfato la creatività, chissà come sarebbero cambiati gli anni successivi». Sono andate effettivamente così le cose?

Dicamo che Paolo Rossi ha perfettamente ragione quando dice così; forse però è un po’ troppo ottimista. Nel senso che se non ci fossero state le Brigate Rosse, certamente l’espressione dei linguaggi innovativi sarebbe stata più piena, più ricca. Questo è vero. Ma avremmo comunque perso la battaglia contro Berlusconi, e soprattutto avremmo perso la battaglia contro Google, contro Facebook. Perché quella possibilità cui si riferisce Paolo Rossi, e che vedo anche io, c’è ancora, è ancora là dentro, nascosta dentro il rapporto tra mente collettiva e forma del capitale. Ma i tempi della liberazione sono tempi lunghissimi, anni, per essere precisi non finiscono mai. Quindi sì, è vero: il ’77, o meglio il Movimento del ’77, aveva dentro di sé delle potenzialità che potevano esprimersi subito dopo, se non ci fosse stato il terrore armato esploso negli anni successivi. Ma credo anche che quelle potenzialità andassero molto al di là di quello che gli anni Settanta potevano vedere: ritengo infatti che l’attualità del movimento, di quel movimento, è adesso, è ora. Nel momento della più spaventosa delle regressioni, proprio oggi diventa possibile e necessario ricordarsi che anche se c’è il fascismo e la guerra, anche se i prossimi anni saranno dominati dal fascismo e la guerra, la possibilità della liberazione del sapere e della creatività della forma del lavoro del salario e del capitale, è una possibilità che persiste. È qui.

In un recente articolo hai scritto: «I prossimi dieci anni saranno tremendi, è bene saperlo. Il crollo della globalizzazione capitalista è l’inizio di una guerra nella quale poco di ciò che chiamiamo civiltà è destinato a sopravvivere». È veramente questo lo scenario che ci attende?

Los scenario a mio parere è questo; poi possiamo cercare di ignorarlo, e capisco che si cerchi di ignorarlo. Ma lo scenario è questo. Quella possibilità, a cui ci stavamo riferendo, si può tradurre così: noi abbiamo tutti bisogno di lavorare meno, di decelerare, perché questo è reso possibile dalla ricchezza della tecnologia e del sapere. Però quella possibilità, che esisteva quarant’anni fa, ed esiste ancora oggi. abbiamo perso la capacità di vederla. Non la vediamo più, perché siamo accecati dalla accelerazione finanziaria e mediatica, e perché siamo accecati da un ritorno spaventoso all’identità: la girandola, la trottola impazzita della globalizzazione ha fatto impazzire anche il cervello sociale. E dunque quella possibilità persiste, ma non la vediamo più, non siamo più capaci di vederla. E dunque cosa facciamo? La guerra. È questo che faremo nei prossimi dieci anni…

Un’ultima domanda, anche se banale. C’è qualcosa del ’77, dell’esperienza personale da te vissuta, che vorresti non fosse stata fatta, o viceversa, qualcosa che si sarebbe dovuta fare e che non si è riuscita a fare? Immagino non sia la prima volta che te lo chiedano…

So benissimo come rispondere a questa domanda, perché è una cosa a cui penso. Abbiamo commesso un errore gravissimo in quell’anno. Nel mio ambiente, nel mio ristretto e limitato ambiente, che era quello del Movimento, degli intellettuali francesi con i quali ho lavorato, l’errore che abbiamo compiuto è stato quello di organizzare un convegno contro le repressioni. Un errore colossale, perché abbiamo accettato di muoverci sul terreno che aveva determinato lo Stato, e lo Stalinismo. Certo, avevamo trecento persone in galera, quindi avevamo qualche motivo per farlo… ma abbiamo sbagliato. Dovevamo fare un convegno sul futuro, un convegno sulla immaginazione, le immaginazioni di futuro. Forse avremmo evitato qualcosa della deriva armata, e sicuramente avremmo dato a tutti la percezione di un movimento che pensava lontanissimo. Il nostro movimento ha anticipato culturalmente quello che oggi chiamiamo Internet. Questa è la cosa più importante che abbiamo fatto, e avremmo dovuto dirla, invece che parlare di repressione.

Mi viene in mente un altro tuo libro, per concludere come abbiamo iniziato. Dopo il futuro. Dal futurismo al cyberpunk, scritto per il centenario del futurismo. Se non sbaglio è qui che viene contenuta e rielaborata questa visione…

Beh, direi di sì. Si tratta dell’occasione che abbiamo perduto. Quello che dovevamo fare noi si può dire l’abbiano fatto i Sex Pistols, che hanno detto quello che non abbiamo detto noi. Solo che i Sex Pistols lo hanno fatto in maniera così rabbiosa e diciamo pure incolta, o scarsamente coltivata. Avremmo dovuto fare i Sex Pistols in Italia, nel settembre del 1977…

•

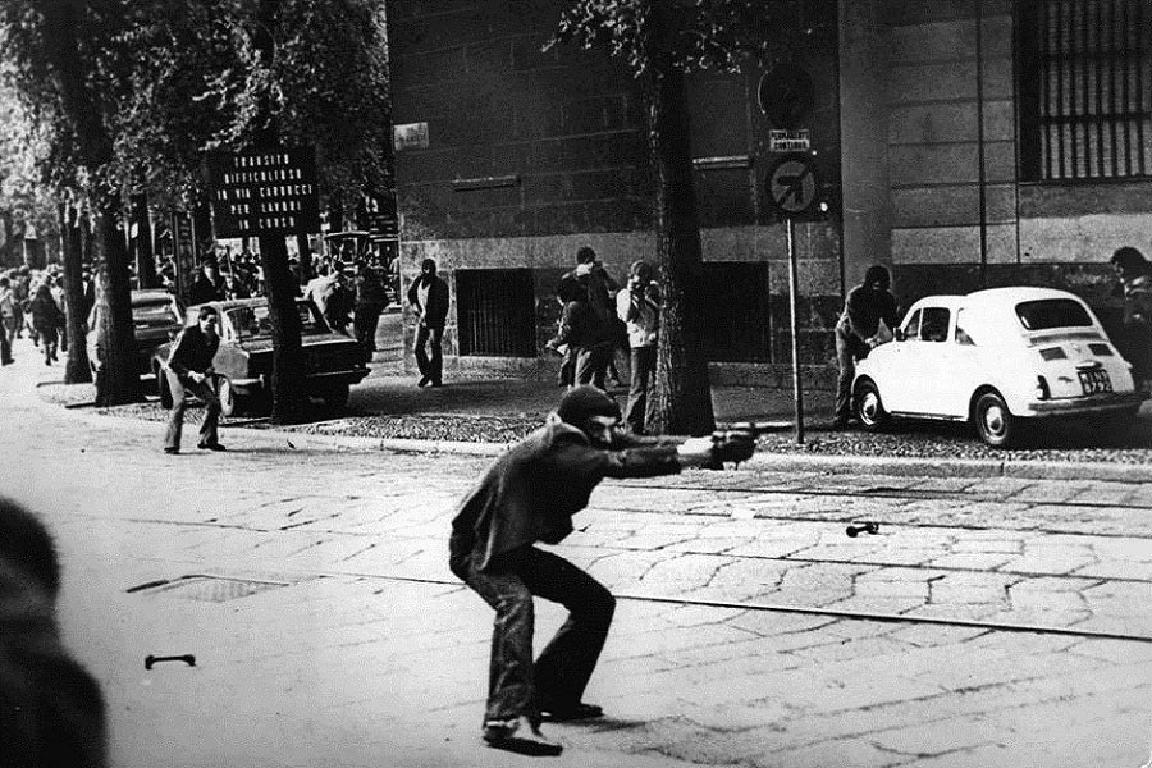

Fotografia: Paolo Pedrizetti, 14 Maggio 1977

Tratto da: Emiliano Sbaraglia, “I sogni e gli spari, Storia e linguaggi del ’77”, Round Robin Editore 2017, pp. 117-124.