Dichiarazioni americane e conseguenze mondiali. Storia di una città, dei suoi popoli e dei suoi monumenti. Parcellizzazione dei Luoghi Sacri e parzialità dei poteri umani.

1. La città senza pace

La storia ha già dimostrato quanto sia difficile pretendere, senza che ciò provochi conflitti senza fine, la proprietà esclusiva di una città nella quale si sono parlate fino a 17 lingue e che ha avuto almeno 70 nomi diversi. Gerusalemme è araba: è cristiana: è ebraica. È uno di quei luoghi che è sempre qualcos’altro. L’idea che possa spettare in maniera esclusiva a una parte, che affermi così la sua storia sulla negazione di quella altrui, nega la millenaria vicenda della città, distrutta e ricostruita una ventina di volte, in undici occasioni passata dal predominio di una religione al controllo di un’altra.

In tremila anni la lotta per Gerusalemme ha coinvolto filistei, ebrei, assiri, babilonesi, greci, egizi, seleucidi, romani, persiani, bizantini, musulmani, crociati, mongoli, mamelucchi, ottomani, inglesi, sionisti, arabi e, infine, israeliani, giordani e palestinesi. Così, renderla capitale di una nazione la sminuisce: merita piuttosto uno statuto internazionale di corpus separatum, peraltro già stabilito nella risoluzione ONU n. 181 del 1947.

Fondata da tribù della penisola arabica come Yebus nel 3000 a.C., nel 2500 a.C. i Canaaniti la chiamano Ursalem, “Dio della pace”, e legano la sua collina più alta all’apparizione del dio Shalem. Per gli israeliani è Jerushalaim, “città della pace”, Davide vi stabilisce la seconda capitale del suo regno trovandovi poi sepoltura; per i cristiani è la Terra Santa nella quale si svolge passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo e c’è il suo sepolcro; per gli arabi è Al-Quds, “la santa”, terza città dell’Islam, dove Maometto riceve il Corano e verso la quale fino alla costruzione della Mecca i fedeli si volgevano per la preghiera.

Da parte sua, Trump nel 6 dicembre 2017 annuncia lo spostamento dell’ambasciata americana a Gerusalemme e la dichiara con atto unilaterale capitale d’Israele, ratificando una decisione dello stato pronunciata nel 1950 poi confermata da una legge della Knesset nel 1980 ma mai accettata dall’ONU. Pur dicendo di rispettarne la sacralità per i tre monoteismi e quindi di volere una soluzione che «riconosca i due stati» laddove «concordata dalle parti», scavalca ogni richiesta di parte palestinese e nega il ruolo internazionale della città. I rischi impliciti in tale posizione sono tali che persino il pontefice di Roma ha per il momento semplicemente proclamato la necessità di mantenere lo status quo.

Il controllo della città da parte di Israele è comunque già effettivo, per quanto molti israeliani non ci vivano neppure e a tanti che ci vivono non venga riconosciuto alcun diritto. Per decenni la comunità internazionale non è riuscita a scalfire in nessun modo tale realtà, e la questione è rimasta sospesa all’attendismo americano. Ad ogni modo, la semplificatoria risoluzione di Trump non risolve nulla.

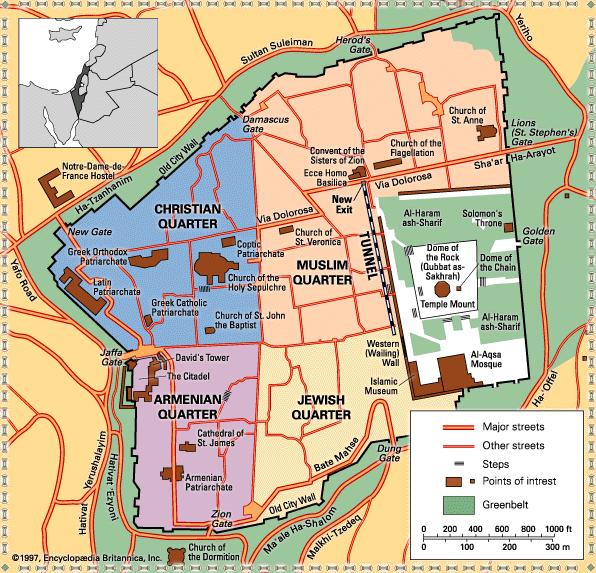

È sufficiente guardarne la topografia per rendersi conto che la realtà di Gerusalemme non ammette esclusivismi, per quanto le recinzioni disseminate ovunque e la invasiva presenza della vigilanza possano farlo pensare. Infatti, la Città Vecchia ha un quartiere ebraico, uno cristiano, uno musulmano, uno armeno, e su quello che fu il Tempio di Salomone si ergono da secoli la Moschea di Omar o Cupola della Roccia e quella di al-Aqṣā, capolavori dell’arte araba ai quali hanno attivamente collaborato maestranze bizantine.

La radicale contrapposizione politica tra israeliani, che la considerano capitale e patrimonio inalienabile, e palestinesi, che vi sono storicamente legati e per i quali la parte est della città è imprescindibile capitale del loro futuro stato, si avvale di quella culturale e viceversa: storia, architettura e archeologia diventano così mezzi per divulgare un’idea di esclusività nazionale attraverso la quale giustificare scelte che però perlopiù escludono molto più di quanto venga effettivamente compreso. La città è travolta da forze opposte che sembrano quasi annullarsi, ma se appare immobile è agitata dal fondo da una violenza che ne distrugge e rigenera di continuo le parti e l’insieme.

Trump tutto questo lo ignora e citando, probabilmente in modi involontari, l’etimologia della tormentata città, ordina la costruzione del nuovo edificio, che richiederà almeno due anni, come «tributo alla pace». A Gerusalemme è già presente un consolato americano, e sotto Clinton nel 1995 il Congresso USA aveva approvato la legge che sanciva il trasferimento dell’ambasciata da Tel Aviv, rinviato grazie all’interessamento del premier israeliano Yitzhak Rabin, che per il suo impegno per la pace fu osteggiato dalla destra del Likud e quindi ucciso in un attentato. Nel 2006 Costa Rica e El Salvador erano state le ultime ambasciate ad abbandonarla per rispettare la legalità internazionale, e fino ad ora i rinvii americani avevano seguito una regolare cadenza semestrale.

Le decisione di Trump è compiuta in accordo con la maggioranza repubblicana e con la componente cristiano-sionista dell’evangelismo protestante e ne sollecita il voto delle elezioni di metà mandato, e trova il plauso del pur cauto premier israeliano e leader del Likud Benjamin Netanyahu che, mentre si indigna contro le riserve della UE verso Trump, si dice convinto che molte altre ambasciate seguiranno gli USA; invece, è fortemente contraria a tale risoluzione una figura rappresentativa quale Yael Dayan, figlia del padre della patria Moshe Dayan. Il calcolo americano è che il momento possa favorire le manovre geopolitiche in funzione anti-russa e anti-iraniana, nella previsione che l’Arabia Saudita affermi la sua alleanza con Israele e favorisca nuovi equilibri nella regione.

Tuttavia, se il futuro monarca di Riyad e attuale ministro della difesa Mohammed bin Salman sta coltivando rapporti di intelligence con Israele e tende a configurare il radicalismo wahhabita quale riferimento per i moderati sunniti e così contrastare la repubblica sciita iraniana, la situazione può più realisticamente evolvere determinando piuttosto un Medio Oriente nel quale la componente islamica si compatti a favore della Russia, già alleata di Iran e Turchia nello scenario siriano. Intanto, tutto il mondo sembra opporsi alla decisione di Trump.

L’ONU ha espresso il suo disappunto e ha confermato di rimanere favorevole all’ipotesi dei due stati; la UE, i governi europei e gran parte delle loro diplomazie si sono dichiarati contrari e preoccupati da tale risoluzione, e Macron chiede a Israele come «atto di coraggio» il congelamento delle colonie in Cisgiordania. L’ex presidente americano Obama ha agitato lo spettro della Germania nazista paragonando implicitamente il suo successore a Hitler. Gruppi palestinesi e islamici hanno proclamato «tre giorni di collera» e l’inizio di una nuova Intifada.

L’OLP afferma che le parole di Trump distruggono «ogni speranza di pace sulla base del principio dei due stati», Hamas sancisce che «la decisione di Trump apre le porte dell’inferno». Per quanto l’atmosfera prevalente sia quella dello sconforto e della rassegnazione, le piazze sono piene a migliaia e si sono verificati scontri a Gerusalemme, a Hebron e in Cisgiordania, a Gaza sono stati lanciati dei razzi contro campi di addestramento e campi profughi ed è stato neutralizzato un tunnel militare; l’ambasciata americana è stata assalita a Beirut, le ripercussioni si sono fatte sentire in Svezia dove attivisti hanno manifestato di fronte a quella israeliana, mentre Netanyahu è stato contestato a Bruxelles. Il bilancio di questi primi giorni ammonta a 4 morti e più di 1200 feriti tra i palestinesi, grave un soldato israeliano accoltellato a Gerusalemme.

I paesi confinanti quali Giordania ed Egitto, le sole nazioni arabe che hanno firmato la pace con Israele, pur se non sembrano esercitare ancora nessuna pressione, inviano i loro rappresentanti diplomatici a parlare con l’ambasciatore palestinese. La Turchia, che storicamente ha particolare rilevanza nell’area e che soltanto con rischi enormi può permettersi di dimenticarlo, annuncia la rottura dei rapporti diplomatici con Israele, ed Erdoğan, mentre contraccambia le accuse di omicida con Netanyahu, convoca un summit dei 57 paesi della cooperazione islamica (OIC) a Istanbul.

Ostili con diverse sfumature, riconoscendo in alcuni casi anche la minoranza cristiana, le autorità religiose islamiche, e quindi la stessa Arabia Saudita, nonché Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Algeria, Libano, Siria, gli hezobollah di Al Nujaba, i talebani dell’Afghanistan, mentre l’ISIS che non ha mai considerato la Palestina come una priorità invita a «riportare il terrore su Israele». Da parte sua, il presidente palestinese Maḥmūd ʿAbbās (Abū Māzen), ha rifiutato di vedere il vice americano Mike Pence, e con una mossa arguta mette in evidenza l’arbitrarietà della decisione americana, stabilendo che il Texas appartenga al Messico. Il vertice di Ramallah considera di rivedere gli accordi di Oslo e dare per concluso il ruolo di mediazione degli Stati Uniti. Se la questione non si risolverà domani, sapere cos’è successo nel nostro caotico passato può aiutare a comprendere l’affollato vuoto del nostro presente.

2. Passaggi di proprietà

La stirpe di Israele viene fondata a Gerusalemme dal generale Davide. Costui uccide Golia il grande, sovrano dei Filistei, e si ribella a Saul, primo re d’Israele; divenuto vassallo dei Filistei, stermina la famiglia di Saul, diventa re a sua volta e acquista dai Filistei la zona dove costruire il Tempio. Questo, attribuito a suo figlio Salomone, figura semileggendaria di re e mago, viene eretto su quello che allora era detto monte Sion ed oggi è monte Morìah, nel luogo dove, secondo la tradizione ebraica, Abramo aveva sacrificato un agnello al posto del figlio Isacco (Genesi 22).

Il Tempio era diviso in tre zone ed esclusivamente il Grande Sacerdote poteva penetrare una volta all’anno, in occasione della festa dello Yom Kippur, giorno dell’espiazione, all’interno di quella più sacra, il Santo dei Santi ove era riposta l’Arca dell’Alleanza consegnata a Mosè. Questo è il luogo di manifestazione della Shekinah, la presenza del divino. Il Tempio viene distrutto dai babilonesi nel 587 a.C. e durante il saccheggio l’Arca dell’Alleanza scompare; secondo alcuni si trova ad Axum, nel nord dell’Etiopia, nella regione di Tigrè.

Il Secondo Tempio viene quindi ricostruito, in forme più modeste, intorno al 520 a.C., ma soltanto nel 37 a.C., mezzo millennio dopo, riconquista importanza ad opera di Erode il Grande, governatore per Roma, appartenente alla dinastia idumea e quindi non osservante. Nel 70 d.C le legioni romane di Tito e Vespasiano distruggono anche questo tempio, di cui resterebbe soltanto il Muro del pianto, in ebraico Kotel Maaravi, Muro occidentale; tale muro sembra però appartenere a quanto resta della città di Aelia Capitolina, il nome che Gerusalemme prende con la conquista romana del 63 a.C. Da parte loro, i rabbini affermano che la Shekinah non ha mai abbandonato il luogo.

Sul sito del tempio ebraico, nel 130 d.C. l’imperatore Adriano fa costruire un tempio di Giove, mentre in un più ampio quadro di restaurazione pagana Giuliano nel 350 tenta di ricostruire il tempio degli ebrei. Dopo Teodosio, la città entra a far parte dei possedimenti dell’Impero Romano d’Oriente. Giustiniano nel 534 sul sito che fu del tempio ebraico e che poi apparterrà alle moschee arabe costruisce la chiesa cristiana della Roccia Sacra. La città nel 614 è presa dai Persiani sasanidi, che distruggono con la complicità di ebrei babilonesi e palestinesi numerosi monumenti, tra i quali la chiesa del Santo Sepolcro. Nel 629 Eraclio la riconquista alla Roma d’Oriente, che inizia ora a chiamarsi Bisanzio.

Nel 617, durante il periodo delle guerre tra Persiani e quelli che ancora sono conosciuti come Romani, si verifica la la fuga di Maometto dall’Egira con cui inizia la datazione musulmana. Una notte, sul dorso di un favoloso cavallo dal volto umano, il profeta viene trasportato da La Mecca a Gerusalemme. Viene ammesso alla presenza di Abramo, Mosè e Gesù per essere istruito sui doveri della preghiera; giunto al cospetto di Allah, ottiene che i cinquanta doveri originariamente imposti ai fedeli fossero ridotti a cinque: i cinque pilastri dell’Islam. In memoria dell’evento, al-Boraq, nome del cavallo di Maometto, viene assegnato a quello che gli ebrei chiamano Muro occidentale.

La città nel 637 apre le porte al compagno di Maometto e secondo califfo arabo Omar I; a lui viene dedicata la prima moschea della città, edificata tra 687 e 691 dov’era l’antico tempio ebraico. Nel 796 agli Ommayyadi di Damasco succedono gli Abbassidi di Baghdad; la moschea di al-Aqṣā, la Lontana, viene eretta presso la prima, vicino al punto in cui Maometto ascese al cielo. Intorno all’800 Carlo Magno fa erigere un monastero e un ostello per ospitare il crescente flusso di pellegrini cristiani. Nel 972 i Fatimidi, dinastia egiziana di osservanza sciita, edificano sul sito della Moschea di Omar, che aveva subito un incendio, l’edificio ottogonale dalla cupola d’oro chiamata Cupola della Roccia, identificando il monte Morìah con quello del sacrificio di Ismaele, figlio di Abramo e Agar. Se la destinazione è coerente con il Corano, che cambia i termini della narrazione biblica (Corano XXXVI, 101-112), è però in disaccordo con quella sunnita destinata poi a prevalere, per cui tale luogo è La Mecca. La zona sacra è così detta dagli ebrei Monte del Tempio, in ebraico Har ha Báyit, dai musulmani Spianata delle Moschee o Nobile santuario, in arabo Haram al-Sharīf.

Nel 1076 la città è occupata dai Turchi Selgiuchidi, provocando la risposta dei poteri europei. Dal 1099 rispondono all’appello emanato a Clairmont da papa Urbano II de Châtillon i Crociati di Goffredo di Buglione; segnando la loro discesa nella valle del Reno con lo sterminio delle comunità ebraiche, entrano con violenza a Gerusalemme, instaurandovi fino al 1187 il Regno Latino. La moschea di al-Aqṣā viene convertita in dimora reale; sulla Cupola della Roccia la mezzaluna è sostituita dalla croce, il luogo sacrificale viene recintato con una inferriata, tuttora presente. Nel 1087 il condottiero curdo Saladino, fondatore della dinastia ayyubidita, restituisce l’intero luogo al culto musulmano.

Con il termine delle Crociate il Waqf, la fondazione incaricata di gestire le proprietà religiose musulmane, prende il controllo dell’area sacra, che comprende il monte con le due moschee, nonché il Muro del pianto e il vicino quartiere Maghrebi. Dal 1229 al 1244 Federico II di Svevia ne ottiene il governo stipulando un trattato col sultano d’Egitto. Nel 1230 c’è una prima penetrazione dei francescani in città, che vengono allontanati nel 1244. Nel 1260, tornata di nuovo islamica, Gerusalemme respinge un’invasione mongola.

Nel 1267 la Palestina diventa dominio dei Mamelucchi, truppe mercenarie turche al servizio dei califfi abbasidi ora subentrati agli ayyubbiti in Egitto, e favoriscono l’elemento latino in modo da mantenere buoni rapporti con le potenze europee. Nel 1291 con la sconfitta di Acri si estingue la pretesa crociata sulla Terra Santa. Questa continua però ad essere un condominio piuttosto agitato, nel quale gli interessi religiosi si confondono con quelli politici e ne permettono la precisazione al prezzo di parcellizzare gli stessi luoghi che si dicono santi. Nel 1342 il re di Napoli ottiene la cessione del Santo Cenacolo, con gli annessi santuari e cappelle del Monte Sion; nelle tre basiliche del Santo Sepolcro in Gerusalemme, della Natività in Betlemme e dell’Assunzione nella valle di Giosafat i francescani, rientrati in Palestina nel 1333, officiano con georgiani, greci, armeni, copti e abissini.

I monaci georgiani, protetti dal loro re, alleato del sultano d’Egitto contro i Selgiuchidi, conquistano nel 1475 la metà del Calvario fino allora appartenuto agli armeni. Tentativi di impossessarsi dell’altra metà occupata dai francescani vengono repressi negli anni 1493, 1509 e 1513; tuttavia, nel 1452 i francescani perdono a favore dei musulmani la Cappella di David rivendicata anche dagli ebrei, mentre nel 1453 e 1467 subiscono devastazione presso la Cappella dello Spirito Santo. La repubblica di Venezia e la signoria di Genova, che ottengono anche dei consoli, nonché la signoria di Firenze, il duca di Milano, i duchi di Borgogna, i re di Aragona e di Castiglia, e quello di Francia e di Sicilia si accreditano come custodi dei Luoghi Santi fino al 1476.

Nel 1516 Gerusalemme è annessa da Selim I all’Impero Ottomano; nel 1520 i monaci bizantini, ora sudditi della Sublime Porta, rientrano nella città da cui erano stati cacciati nel 638 e assumono il ruolo fino ad allora rivestito dai cattolici, mentre i paesi europei restano inizialmente fuori dalle diatribe. Gli Ottomani non ostacolano il pellegrinaggio degli ebrei al Muro del pianto, che passando attraverso il quartiere Maghrebi che ne costituiva l’unica via di accesso possono recarsi a pregare ricordando l’esilio, la distruzione dell’antico Tempio e l’indipendenza perduta.

La lotta si sposta all’interno delle diverse confessioni cristiane e sono i greci-ortodossi a rivendicare un ruolo di primo piano e a contestare i diritti delle rappresentanze latine. L’arbitrato sui contrasti viene regolato attraverso una serie di atti normativi detti firmani, dal contenuto spesso contraddittorio e comunque mai passati in prescrizione, che assegnano particolarità autorità alla Turchia. Col tempo le tensioni locali si trasformano in questioni internazionali a causa della crescente ingerenza delle potenze europee e del progressivo indebolimento dell’Impero Ottomano. Segnale di questo squilibrio nei rapporti sono le capitolazioni, trattati internazionali che riconoscevano gli interessi cristiani in Terra Santa e consentono l’insediamento di istituzioni religiose riconoscendo altresì poteri ai rappresentanti consolari europei.

Momenti salienti del conflitto tra confessioni cristiane sono gli anni 1632, 1634 e 1637, quando sotto il sultano Murād IV il patriarca Teofano realizza acquisizioni in denaro e produzione di firmani falsi retrodatati fino all’epoca di Omar, aprendo numerosi contenziosi. Successivamente, violando le capitolazioni firmate con la Francia, nel 1675 il patriarca Dositeo ottiene dal sultano Maometto IV dei firmani che assegnano ai greci-ortodossi numerosi possessi e il dominio esclusivo dell’Edicola del Sepolcro di Cristo, portando il pontefice Clemente X Bonaventura Altieri a sollecitare l’intervento di tutte le potenze cattoliche. Francia, Austria, Spagna, Polonia e Venezia muovono contro la Turchia, che dopo lunga guerra perora la pace nel febbraio del 1689; tuttavia, preferisce continuare a combattere laddove gli alleati pongono tra le condizioni la restituzione dei Luoghi Santi. L’anno successivo subentra la trattativa con la Francia e un firmano li restituisce tutti ai cattolici, gettando le basi per futuri trattati tra potenze europee e impero ottomano.

Le ostilità proseguono e nel 1757 gli ortodossi devastano gli arredi cattolici del Santo Sepolcro, e ottengono così la protezione del visir Regeb Pascià, che concede loro il sepolcro della Vergine nella Valle di Giosafat, la basilica di Betlemme e stabilisce comproprietà del Sepolcro di Cristo. Un firmano dello stesso anno opera una ricognizione sui diritti spettanti a ciascuna comunità e stabilisce l’immutabilità dello status quo.

Il 10 febbraio 1852 il sultano di Costantinopoli emana un nuovo firmano, ambendo di regolare definitivamente la questione dei Luoghi Santi. Tale provvedimento mantiene il principio dello status quo, sancendo la continuazione inalterata di quanto ogni confessione religiosa praticava per l’esercizio del culto, l’arredamento degli altari, l’apposizione di lampade, candelieri, tappezzerie, lo svolgimento delle processioni religiose, fino all’esercizio dei più piccoli atti di padronanza. La città cerca comunque di trovare una via verso la modernità e nel 1863 conosce la nomina del suo primo sindaco.

I contrasti si confondono con quelli tra Stati, i francesi si accreditano quali difensori del cattolicesimo e i russi quali protettori degli ortodossi, infine il congresso di Berlino del 1878 dirima la questione decidendo a favore della Francia. Tuttavia, nel 1844 a complicare ulteriormente il quadro era arrivato a Gerusalemme il primo Console americano Warder Cresson che, intenzionato a «lavorare per il Signore, dando il suo contributo alla fondazione di una patria nazionale per gli ebrei nella Terra promessa», sollecita i leader americani a radunare in Palestina l’intero popolo ebraico; Cresson insiste affinché collaborino anche le autorità ottomane, senza però ottenere alcun risultato.

Nel 1878, sulle orme di Cresson, l’evangelico William E. Blackstone pubblica il libro Jesus is coming, del quale le milioni di copie vendute influenzano profondamente il protestantesimo evangelista. L’idea principale è che «il ritorno del Cristo – che i cristiani hanno atteso per secoli – si compierà con il ritorno degli ebrei nella Terra promessa». Nel 1891 presenta al presidente Benjamin Harrison una petizione in cui chiede che gli USA intervengano per far tornare gli ebrei in Palestina. A tal fine, raccoglie le firme di 413 eminenti personaggi: il Presidente della Camera dei rappresentanti, numerosi membri del Senato, magistrati della Corte Suprema, direttori di grandi giornali. Blackstone critica l’atteggiamento accondiscendente del primo Congresso Sionista di Basilea del 1897, al punto di inviare a Herzl una copia del Vecchio Testamento nel quale contrassegna le pagine con i passaggi dove i profeti hanno fissato nella Palestina la «patria eletta per il popolo eletto».

Con l’incremento della popolazione ebraica in Palestina è il sionismo a cominciare ad essere percepito quale minaccia, e i religiosi islamici irrigidiscono la loro posizione nei confronti degli ebrei, opponendosi fermamente alla modifica dello svolgimento del culto che coinvolge il Muro del pianto, considerando a loro volta qualsiasi lieve cambiamento, tipo l’aggiunta di arredi religiosi, quale violazione dello status quo.

Dopo la sconfitta dell’Impero Ottomano da parte della Gran Bretagna del 1917, il primo ministro inglese Balfour si dichiara favorevole alla costituzione di un centro nazionale ebraico, pur sforzandosi di contenere la presenza sionista. Nel 1919 la Pace di Versailles stabilisce Gerusalemme quale capitale del Mandato Britannico della Palestina; l’anno successivo si verificano scontri in città tra arabi ed ebrei. Nel 1922 la commissione per i Luoghi Santi cristiani affidata all’Inghilterra ha tali contrasti interni che viene rigettata da tutte le potenze interessate e rimandata sine die.

Nel 1929 nuovi disordini scoppiano a Gerusalemme a causa delle intransigenti reazioni delle autorità islamiche ai tentativi ebraici di posizionare paraventi, sedie e banchi ai piedi del Muro del pianto. Per superare tali limitazioni l’organizzazione sionista tenta in due occasioni di comprare il Muro e il terreno adiacente su cui sorgeva il quartiere Maghrebi, ma il Wafq rifiuta di venderlo. L’anno successivo una commissione presieduta dagli inglesi cerca di stabilire le rispettive pertinenze, mentre un nuovo piano urbanistico riorganizza gli spazi cercando di mantenere equilibrio tra la Città Vecchia e le esigenze dello sviluppo metropolitano. Un’altra rivolta scoppia nel 1936-39, ambo le parti elaborano progetti inclusivi che però rimangono marginali.

Nel frattempo, in America l’ebraismo segue rotte diverse da quelle che poi prevarranno nel sionismo europeo. Infatti, gli ebrei trovano nella nuova patria condizioni piuttosto favorevoli, considerandola a loro volta come Nuova Sion e distaccandosi così dall’identificazione con la cultura yiddish di provenienza. Il sionismo si diffonde ma prevale la tendenza all’assimilizzazione, al punto che la componente operaia dell’ebraismo considera il ritorno in Palestina come un’illusione nazionalista borghese e piuttosto aderisce all’internazionalismo socialista.

Con il tempo, per gli ebrei americani la prospettiva assimilazionista e l’inserimento nel sistema si configurano come le prospettive più plausibili. Tuttavia, la Dichiarazione Balfour allinea le posizioni dell’America Jewish Committe a quelle dell’Organizzazione Sionista Mondiale. Il presidente Wilson sottoscrive la posizione nel quadro teorico e politico dell’autodeterminazione dei popoli e il sionismo inizia a penetrare nella mentalità liberal presente in larghi settori della popolazione americana.

Dopo la seconda guerra mondiale e la tragedia della Shoa determinata dalla Germania nazista, che distrugge la cultura ebraica-tedesca, l’Europa e anche se stessa, la comunità internazionale reputa intollerabile che gli ebrei non abbiano un posto dove stare sicuri. Israele viene fondata il 29 novembre 1947 con la risoluzione ONU n. 181; ha così inizio la Nakba, la catastrofe del popolo palestinese, e la stessa notte tutti i paesi confinanti dichiarano guerra al nuovo stato. Da parte sua, il governo americano è inizialmente diviso tra il filoebraismo di Truman e il filoarabismo del Dipartimento di Stato.

Gerusalemme, per precise disposizioni poste dalla parte III della risoluzione n. 181, deve essere costituita come corpus separatum, sottoposto a un regime speciale internazionale, amministrato da un Consiglio fiduciario che agisca in nome delle Nazioni Unite. L’idea raccoglie numerosi consensi, primo tra tutti quello del Vaticano che, come obiettivo minimo, punta a ottenere uno «Statuto internazionalmente garantito» per i Luoghi Santi. Il ruolo internazionale di Gerusalemme è quindi riproposto dall’ONU che la pone come conditio sine qua non per l’ammissione di Israele. Accettato malvolentieri dagli ebrei e apertamente respinto dagli arabi, il progetto diviene irrealizzabile a seguito della guerra del 1948-49, che porta alla divisione della città tra Israele, cui va la parte occidentale, e la Transgiordania, che s’impossessa della zona orientale, comprendente la Città Vecchia, cuore dei Luoghi Santi delle tre religioni.

Gerusalemme viene spaccata in due. Come e prima di Berlino, una linea attraversa la città e la taglia a metà da nord a sud con filo spinato e muri di cemento. Il generale israeliano Moshe Dayan traccia la linea di demarcazione sulla mappa usando una matita molto grassa: un segno largo 3-4 millimetri tradotto in scala diventa una lingua di territorio oscillante tra i 70 e gli 80 metri. Scoppiano così numerosi incidenti e scontri a fuoco per il controllo di settori che possono essere considerati o terra di nessuno o zone a sovranità piena.

Il primo ministro israeliano Ben Gurion inizialmente accoglie la posizione dell’ONU sull’internazionalità di Gerusalemme, però poi non rispetta gli impegni. Infatti, nel dicembre 1949, in disaccordo con il ministro degli esteri Moshe Sharett, nomina la parte ovest parte della città integrante dello stato ebraico, e nel 23 gennaio successivo trasferisce la capitale da Tel Aviv a Gerusalemme. La Transgiordania proclama invece l’unificazione dei territori posti sulle due rive del fiume Giordano, assumendo il nome di Regno di Giordania. La separazione segna lo sviluppo successivo: la Jerusalaim ebraica, che conosce una rapida espansione edilizia e diviene la sede delle più importanti istituzioni dello stato israeliano; la Al Quds araba, ai margini del regno di Giordania, la cui unica importanza è quella religiosa.

Tale situazione termina nel giugno 1967 con la Guerra dei sei giorni. Israele attacca i vicini arabi e conquista tutta la Cisgiordania, la striscia di Gaza, la penisola del Sinai, le alture del Golan, Gerusalemme est. Pur con successivi ridimensionamenti, le conseguenze di tale evento pesano ancora oggi.

3. Santità dei luoghi e potere degli uomini

Secondo la definizione di mons. Bernard Collins, uno dei principali studiosi dell’argomento, i luoghi santi sono «dei monumenti o dei luoghi particolarmente e perpetuamente venerati dai fedeli a causa di un avvenimento che vi si ricollega». La storia dei luoghi santi è però anche una storia di continui soprusi, dove a dispetto delle incertezze storiche le numerose sovrapposizioni, piuttosto di favorire rapporti di integrazione, determinato reciproci disconoscimenti anche all’interno di una stessa confessione. Focalizziamo ulteriormente alcuni dei luoghi nel quale la convivenza obbligata giunge a intersezione oppure a scontro.

Appena fuori dalla Città Vecchia, proseguendo per la Via Dolorosa, si trova il Getsemani, il monte degli Ulivi. Sulla sommità del monte c’è l’Edicola dell’Ascensione, identificata sulla base del Vangelo di Luca (24, 44-53). L’edificio risale al IV sec. ed è stato risistemato nel XII sec. da cristiani di Gerusalemme e da Crociati; al centro vi è una pietra che per tradizione recherebbe le impronte lasciate dai piedi di Gesù al momento dell’Ascensione; la pietra è ancora presente ma l’impronte visibile è solo quella sinistra a causa dei raschiamenti fatti nei secoli dai pellegrini. La credenza è condivisa dai musulmani che pur disconoscono la Resurrezione, e così oltre a riconosce la sacralità del luogo vi hanno edificato pure una moschea. Dopo la Guerra dei sei giorni la proprietà del luogo rimane musulmana, ma i cristiani ne hanno prima ottenuto la sconsacrazione e quindi l’acquisizione del diritto di celebrarvi la messa nel giorno dell’Ascensione. Godono di tale diritto cattolici, greco-ortodossi, siro-ortodossi, armeni, copti, che a motivo della diversità dei calendari vi ricordano l’ascensione in date differenti. Ogni quattro anni le date della festa coincidono e tutti i fedeli cristiani affluiscono per la messa; tuttavia, questa può essere celebrata soltanto dalle sette della sera sino alle quattro del mattino, intervallo in cui i musulmani non pregano.

Su quello che oggi è chiamato Monte Sion, fuori dalla Città Vecchia proseguendo oltre il quartiere armeno, si trova il luogo dove ha avuto sede l’Ultima cena di Cristo, alla base del culto cristiano ma riconosciuta anche dai musulmani. L’originaria basilica del Cenacolo viene distrutta nel 614 dai Persiani e dagli Ebrei; i Crociati ricostruiscono l’edificio collocando, sotto la sala del Cenacolo vero e proprio, una Basilica a tre navate. Durante le Crociate si diffonde la contestata notizia che nei sotterranei del Cenacolo si trovi la tomba di Re Davide, chiamando così all’appello anche gli ebrei. Con i mamelucchi la chiesa del Cenacolo diventa moschea e francescani sono espulsi prima dalla sala superiore e poi dall’intero convento. Gli Ottomani inizialmente restituiscono il santuario ai francescani, che lo racchiudono all’interno di un grande convento, ma nel 1552 Solimano li espelle di nuovo e ripristina la moschea. Con la proclamazione di Israele, il Cenacolo rimane nei territori ebrei e la sala inferiore viene trasformata in sinagoga, anche se ai cristiani ne viene consentita la venerazione. Vi è ancora il mihrab per la preghiera musulmana.

Nella Città Vecchia, la Basilica del Santo Sepolcro è sacra per i soli cristiani, ma nella sua storia ha conosciuto l’urto delle altre religioni. Infatti, edificata originariamente al tempo di Costantino, ha subito due distruzioni: la prima nel 614 per opera di persiani ed ebrei, la seconda nel 1009 su ordine del califfo egiziano fatimide al-Hakim, con la singolare motivazione che il sepolcro fosse infetto. La struttura attuale mantiene quella crociata, che completa i lavori avviati dall’imperatore bizantino Costantino IX Monomaco nel 1048, e comprende il Calvario, nella costruzione originaria un edificio a sé, il Sepolcro e la Pietra dell’Unzione. Inoltre, ci sono numerose cappelle, dedicate ad alcuni dei più importanti avvenimenti della passione di Gesù e appartenenti alle varie comunità cristiane. Non tutte possono celebrare la liturgia tutto l’anno e alcune possono farlo solo nelle piccole cappelle loro riservate: infatti da secoli questo santuario, insieme a quello della Natività di Betlemme, è oggetto di accanita rivalità tra diverse confessioni che ne condividono il possesso; la contrapposizione riguarda in special modo cattolici e greci-ortodossi, ma ha anche coinvolto siro-ortodossi, armeni, copti, abissini, maroniti. I lavori di restauro terminati nel 2017 hanno messo in evidenza la fragilità delle fondamenta dell’Edicola costruita sulla grotta ove si ritiene sia stato seppellito Gesù.

Muro del Pianto e Spianata delle Moschee, oggetto di profonde contese teologiche e territoriali tra ebrei e musulmani, furono oggetto di attenzione da parte dei cristiani per via del preesistente Tempio di Salomone a cui i Templari debbono il nome. Gli scavi effettuati da costoro al monte Morìah rimangono ancora legati alla leggenda, mentre le testimonianze di cui si dispone oggi indicano che la moschea di al-Aqṣā fu loro sede, e presso la Cupola della Roccia c’era il loro cimitero. I contenziosi contemporanei riguardano anche il tunnel archeologico e i ritrovamenti, e hanno opposto tra loro anche la destra e la sinistra israeliana.

Fuori Gerusalemme, a Hebron (Cisgiordania), c’è la Tomba dei patriarchi, la cui sacralità è particolarmente sentita da ebrei, che la chiamano Me’arat HaMachpela (grotta delle tombe doppie), e musulmani, per i quali è Al Maghàrah (la grotta), ed è stata nei secoli, sinagoga, chiesa e moschea. Si ritiene vi siano sepolti Abramo e sua moglie Sara, loro figlio Isacco e la consorte Rebecca, quindi Giacobbe e Lia; il legame con la tradizione ebraica è tale che Hebron fu la prima capitale del Regno di Davide, e ancora oggi è visibile l’alto recinto di pietra fatto costruire da Erode. Secoli dopo, i bizantini costruiscono all’interno del recinto dei sepolcri una chiesa, che poi i musulmani trasformano in moschea. Successivamente, viene consentito agli ebrei di costruire una sinagoga vicino all’edificio che raccoglie le tombe, ma Saladino riconverte in moschea tutto il santuario. A cristiani ed ebrei viene proibito l’accesso al complesso per sette secoli, dal 1267 fino al 1967, quando l’intera città di Hebron viene conquistata dalle truppe israeliane. Nel luglio 2017 l’Unesco ha riconosciuto la Tomba dei Patriarchi ad Hebron quale sito palestinese; in risposta il premier israeliano Netanyahu ha annunciato il taglio di un milione di dollari dalle spese versate all’ONU.

A Hebron la Tomba di Rachele, moglie favorita di Giacobbe, oggetto di culto prima da parte dei greci-ortodossi, poi dei musulmani, infine degli ebrei, per i quali rappresenta il terzo Luogo Santo per importanza dopo il Muro del pianto e la Tomba dei patriarchi. Negli anni del mandato britannico i musulmani affermano che il santuario fosse parte integrante di un vicino cimitero musulmano, e si accende una dura controversia sulla proprietà del sito. Gli inglesi evitano di prendere posizione a favore di una delle due parti, e soltanto con la conquista israeliana della 1967 il sito passa definitivamente agli ebrei.

A Betlemme la Basilica della Natività, eretta sotto Costantino, è giunta fino a noi nelle sue forme originali. All’interno dell’edificio si trova la Grotta della Natività con due altari: uno è collocato sul luogo della nascita di Gesù, l’altro dove venne adorato in fasce. Come per il Santo sepolcro di Gerusalemme vige divisione tra le diverse confessioni cristiane, che ha conosciuto la sua fase più cruenta nel 1847, quando i greci trafugarono la stella d’argento che riconosceva pieni diritti alla parte latina; oggi l’altare della Stella spetta agli ortodossi, quello del Presepio è dei cattolici. L’autorità palestinese si occupa dello svolgimento dei riti, officiati dai francescani. Da parte sua, la International Christian Embassy, rappresentanza dei cristiano-sionisti statunitensi insediatasi a Gerusalemme dal 20 settembre 1980, ha avviato una raccolta fondi tra gli evangelici americani per pubblicare inserzioni di condanna nei confronti dell’«ignobile profanazione della Basilica» che sarebbe compiuta dai palestinesi. A dispetto di ciò, la statua della Madonna presente alla Basilica viene deturpata dall’esercito israeliano nel 2000, che tiene per due mesi prigionieri trenta palestinesi e alcuni frati francescani; l’autorità israeliana si è però preoccupata soltanto di interdire per due anni consecutivi la presenza del presidente palestinese Arafat e di tenere i carri armati fissi nel sito.

4. Potere umano e profanazione dei luoghi

«La guerra per l’appropriazione di Gerusalemme è oggi la guerra mondiale. Ha luogo dappertutto, è il mondo, è la figura singolare del suo essere out of joint». Osserviamo alcuni aspetti particolarmente localizzati di questa guerra del mondo fuor di sesto di cui parla il filosofo ed ebreo Derrida, il quale peraltro stronca le stesse possibilità di contesa e smembramento in nome di un messianismo non-religioso e di una «ospitalità incondizioniata, che si espone senza limiti alla venuta dell’altro».

Questa ospitalità sembra essere piuttosto problematica, la guerra per Gerusalemme non conosce tregue. Da parte musulmana, durante gli anni del mandato britannico, le pur notevoli ambivalenze sul riconoscimento del diritto ebraico a risiedere in Palestina sono stemperate dalle posizioni del principe hashemita e futuro re dell’Iraq Faysal al Husayni. Il sionismo quindi viene criticato per la sua ingerenza imperialista, e in tal senso si cerca di convincere le nazioni postcoloniali. La situazione si complica recentemente laddove l’unità dell’OLP, considerata dalla lega Araba quale legittima rappresentante della causa palestinese, viene indebolito da Hamas, filiazione della Fratellanza musulmana egiziana. Il fattore religioso, rimane, almeno fino alla rivoluzione islamica in Iran del 1979, piuttosto secondario, ed è allora che il grande Satana americano viene legato al piccolo Satana israeliano, inasprendo il rifiuto di riconoscere la nazione ebraica, espresso fortemente anche dalla Libia di Gheddafi. Tutti i paesi cercano di sfruttare la questione per i propri fini, impedendo nei fatti quella pacificazione che dichiarano di volere.

Invece, se il sionismo era influenzato dal messianismo, questo prende definitivo vigore in Israele dopo la Guerra dei sei giorni, con la quale il paese perde la sua connotazione laica e laburista e la riunificazione di Gerusalemme diventa segno della ricostituzione di un Regno di Dio sin troppo terreno. Eretz Israel si configura così come possedimento del popolo ebraico, il cui diritto di espulsione dei non ebrei dipende da un ordinamento stabilito già dalla creazione. Questa terra è una promessa divina, ma la sua costituzione non è scritta, i suoi confini geografici non sono segnati e di questi i testi sacri ne offrono due definizioni tra loro completamente diverse, una minimalista e l’altra estremamente inclusiva. La prima comprende un territorio delimitato tra le alture del Golan e il Mar Morto, la seconda si estende dal Nilo all’Eufrate. L’equilibrio di quanto per la sua sacralità va concepito quale dono e l’incontro con gli altri popoli è piuttosto fragile.

Nel 10 giugno 1967, poche ore dopo la conquista di Gerusalemme est, Israele si impadronisce dell’area antistante al Muro del pianto e vengono requisite le chiavi della porta di accesso a questo più vicina, e viene estesa agli ebrei la libertà di accesso al monte Moriah. Pochi giorni dopo, a guardia degli ingressi vengono ricollocate le guardie del Waqf, mentre i soldati israeliani, salvo una piccola stazione di polizia, sorvegliano all’esterno.

Diversamente da quanto era disposto dalla Giordania, che per quasi vent’anni aveva impedito agli ebrei di recarsi a pregare al Muro del pianto, Israele si impegna a tutelare alle varie comunità confessionali la libertà di accesso ai Luoghi Santi e a garantire l’autonoma amministrativa dei santuari e delle istituzioni religiose, rispettando la santità della Spianata delle Moschee e garantendone il libero accesso ai fedeli musulmani. Il quartiere di Maghrebi viene però demolito a colpi di bulldozer.

Il governo israeliano si preoccupa di prevenire ogni tentativo di attentare all’integrità dei Luoghi Santi islamici progettato dai fondamentalisti ebrei per i quali il successo della Guerra dei sei giorni rappresenta l’occasione irrinunciabile per procedere alla distruzione delle moschee e alla ricostruzione del Tempio. Dal canto loro, per quanto il monte Moriàh sia santo, gli ebrei ultraortodossi Haredim considerano sacrilego accedere al monte su cui sorge la Spianata delle Moschee, a loro dire dissacrato dai musulmani e dai cristiani.

Dal punto di vista urbanistico e demografico viene comunque a cadere ogni forma di rispetto stabilito in linea teorica verso le altre componenti: riprendendo una pratica già adottata dagli inglesi, gli israeliani allargano i confini della municipalità per mutare a loro favore i rapporti demografici; quindi proclamano l’annessione della parte conquistata e dichiararono l’intera città capitale dello Stato ebraico. La città integralmente occupata dall’esercito israeliano perde definitivamente la possibilità dello statuto internazionale deciso dall’ONU.

Se gli ebrei parlano di riunificazione della città, gli abitanti di Gerusalemme est evitano ogni legittimazione all’occupazione e rifiutano in massa la cittadinanza israeliana, evitando da allora di partecipare alle elezioni municipali. Nel 1980 con il governo Begin la Knesset approva una legge fondamentale che proclama Gerusalemme «capitale unica ed eterna dello Stato ebraico» e annette i territori occupati, dichiarando la città come propria capitale indivisibile; la risoluzione ONU n. 478 dello stesso anno, più volte confermata, denuncia come illegittima tale decisione, considerando Gerusalemme est territorio sottoposto ad occupazione militare protetto dalla Convenzione di Ginevra.

Il terrorismo palestinese realizza operazioni quali il Settembre nero del 1972 e la strage di Fiumicino del 1973, com rispettivamente 17 e 32 morti; coinvolgendo diverse località mondiali, arriva a compiere un totale di 14 attentati riconosciuti e un totale di 247 vittime; nel 1994 l’ultimo e più sanguinoso fa 96 morti a Buenos Aires. Gli attentati suicidi palestinesi dal 1989 al 2009 sono 171, per un totale di 804 morti. Da parte sua, il terrorismo israeliano con l’attentato all’hotel King David di Gerusalemme del 1946 fa 91 vittime, quello del 1948 a Deir Yassin 254; ambedue sono compiuti dalla Banda Stern del futuro premier Menachem Begin. In tempi più recenti si specifica la matrice religiosa: nel 1983 il Gusb Emunim, finanziato da miliardari texani, cerca di collocare esplosivi sotto la moschea di Omar; l’anno successivo il tentativo è ripetuto dal Lifta Group. Contro i nemici interni lo strumento si fa più sofisticato: la Pulsa Denura, una maledizione di stampo cabalistico, sembra sia stata lanciata tanto nel 1995 contro Rabin, colpevole di volere la pace con i palestinesi, quanto nel 2005 contro Sharon, che aveva ordinato il ritiro dei coloni da Gaza.

Per la la Stockholm International Peace Research Institute, tra 1948 e il 1997 sono stati uccisi 13.000 tra israeliani e palestinesi; dal 1948 al 1973 le guerre tra Israele e paesi arabi confinanti hanno causato la morte di circa 100.000 persone. Gunnar Heinsohn e Daniel Pipes considerano che dal 1950 al 2007 il conflitto arabo-israeliano abbia mietuto circa 51.000 morti. Secondo l’Ong B’’tselem e il Ministero degli affari esteri israeliano, dal 2000 al 2011 le vittime palestinesi sono state 6563 e quelle israeliane 1095, con un rapporto 1 a 6; 1762 di queste vittime sono minori, di cui 1620 palestinesi, con un rapporto 1 a 10. Il Ministero fornisce altri dettagli: tra 1920-1947 nelle operazioni prima dell’indipendenza gli ebrei fanno 700 morti e 2.500 feriti, gli arabi 2.000 morti e 12.000 feriti; tra le guerre e le operazioni militari del 1948-2000, gli ebrei annoverano 3.000 e 25.000 feriti; gli arabi 8.500 morti e 35.000 feriti. Terrorismo, Intifada, Gaza provocano nel 2000-2010 tra gli ebrei 1.100 morti e 7.000 feriti; tra gli arabi 5.500 morti e 20.000 feriti. Facendo le somme dei morti, gli israeliani ne contano 6.800 (civili circa un terzo), i palestinesi 16.000 (civili circa la metà). Ovviamente, tutte le stime sono parziali e i conteggi sono ancora in corso.

Nel 2000 una legge israeliana vieta ogni cessione di sovranità sulla parte orientale della città. Il piano urbanistico del premier Ariel Sharon del 2001 prevede espressamente la demolizione della Spianata delle Moschee, in modo da costruire il Terzo Tempio di Gerusalemme, la cui prima simbolica pietra viene posta l’anno successivo sotto il consolato americano. La comunità internazionale disconosce la politica israeliana di espropri di terre arabe e costruzione di colonie allo scopo di accerchiare la parte est della città con un anello di nuovi quartieri destinati ad alloggiare immigrati ebrei. Nel 2011 i Palestinian Papers pubblicati da Wikileaks fanno emergere che, laddove Israele rifiuta la moratoria sui nuovi insediamenti a Gerusalemme, gli esponenti palestinesi di Hamas segretamente accettano tutti quelli illegali già fatti meno uno, lasciando emergere le ambiguità che accompagnano ambedue i soggetti.

I dissidi sulla Città Santa sono tra le cause dei fallimenti dei tentativi di pacificazione tra parti, tra cui il vertice di Camp David voluto da Clinton nel 2000. Per quanto riguarda la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, per le quali ogni soluzione sembra definitivamente allontanarsi con le risoluzioni di Trump, un corteo a Washington della Christian Coalition del telepredicatore Pat Robertson del 1994 aveva chiesto ai leader israeliani di non rinunciarvi poiché ciò andrebbe in «contraddizione con la volontà del Signore», in quanto sembra che la Bibbia abbia deciso che i bambini debbano crescere in uno stato di reclusione e debbano soffrire alla faccia di ogni carità. Il rafforzarsi di tale orientamento può osservarsi nelle dichiarazioni di Jim Inhofe, senatore repubblicano dell’Oklahoma, che ne 2002 ha solennemente sancito che: «Israele deve avere tutta la sua terra perché è un alleato strategico degli Stati Uniti» e «questa non è una battaglia politica ma un confronto in cui si decide se la parola di Dio è vera o no». Ad un livello complementare, la premier israeliana Golda Mayer già nel 1969 aveva affermato: «Non esiste un popolo palestinese, non è come se noi fossimo venuti qui a cacciarli e a impossessarci del loro paese. I palestinesi non esistono».

Presidenti americani quali Carter, Reagan, Clinton e Bush II sono stati particolarmente vicini agli interessi di Israele e alle correnti evangeliche e cristiano-sioniste, sostenendo le politiche israeliane con una religiosità da chierichetti pazzi. Reagan era arrivato a dire: «Per la prima volta nella storia, tutto è pronto per la battaglia di Armageddon e il Secondo Avvento di Cristo». Da parte sua l’esclusività ebraica raggiunge conseguenze notevoli: alcuni rabbini hanno stabilito che la santità di Sion «si estende verso l’alto, all’infinito» e, per impedire che l’impurità dei passeggeri non ebrei la contami, nel 1983 viene vietato tassativamente alla linea El-Al di sorvolare la zona.

Dopo decenni di unificazione forzata, Gerusalemme rimane una città divisa e ferita. Le istituzioni pubbliche funzionano come sistemi del tutto separati nelle due parti della città. Il gruppo di minoranza ha differente status civile e legale rispetto a quello della maggioranza, sono diversi anche molti aspetti della vita quotidiana, come i costumi, la lingua e i giorni di festa. Il 40% della popolazione effettiva non vota, non ha passaporto, non ha neppure la cittadinanza, e il riconoscimento dell’egemonia israeliana non potrà fare altro che scatenare un acuirsi del conflitto.

Dove i palestinesi sono costretti ad una rivendicazione territoriale nazionalista inedita per popolazioni a base nomade e lontana dal progetto cosmopolita alla base dell’Islam, Israele per definizione cosmopolita e differente dalle nazioni si appella nell’occupazione della Terra promessa al «fuoco che divora» e alla lotta con «genti crudeli» (Deuteronomio, VI, 3; IX, 4-5) in modi talmente letterali da arrivare al paradosso più estremo. Il ruolo militare del «Dio degli eserciti» Yawhè subordina integralmente un popolo fino a vanificare la decisiva dimensione simbolica per cui quanto è promesso è al contempo esposto al rischio. La creazione di Israele ha pertanto portato gli ebrei ad esasperare una nozione di Terra Promessa per la quale la differenza tra livello simbolico e livello politico, mai pienamente definita, si è annulla con esiti prima entusiasmanti, poi drammatici, infine psicotici.

Il radicalizzarsi dell’aspetto religioso ha fatto emergere un conflitto con i musulmani fino ad allora contenuto dal fatto che erano storicamente stati loro a governare gli stati che ospitavano gli ebrei nel lungo periodo in cui questi sono stati perseguitati dai cristiani. La corrente filosionista del cristianesimo protestante e i suoi potenti agganci economici e politici, che vanno molto più in là degli della tutela degli ebrei e degli interessi di Israele, sono riusciti ad alimentare un odio secolare verso le popolazioni semite, che pur volgendosi ora contro gli arabi mantiene ostilità allo specifico della cultura ebraica laddove considera il raccogliersi del popolo eletto in Palestina come funzionale alla loro conversione al Cristianesimo e al verificarsi della Parusìa, il cui concetto più profondo di “presenza dell’assente” viene tradito a sua volta.

Nell’ebraismo antico la promessa della terra fatta ad Abramo assumeva un simbolo psichico di consistenza, impegnandosi così a vivere e trasmettere una condizione di universalità derivata dall’esporsi ad una terra difficile e impervia, crocevia naturale di popoli aperto ad ogni tipo di influenza e di conflitto. Oggi, nella disattesa di ogni promessa, su quel lembo di terra a tutti negata, senza nessuna consistenza e privi di effettiva apertura, i discendenti dei figli di Abramo Isacco e Ismaele, capostipiti di ebrei e musulmani, sono costretti ad una leva obbligatoria di tre anni oppure educati sin da bambini alle armi. Reciprocamente destinati a sterminarsi senza tregua in una scena che non aveva mai saputo raccontare nessuno dei pur cruenti testi sacri, dei quali ogni semplificazione e storpiatura che giustifichi gli eccidi è tanto religiosamente blasfema quanto umanamente indegna.

Tale condizione è forse permesso di comprenderla attraverso la poesia. La testimonia Odiare forse di Rashid Husain:

Odiare anche i bambini

– l’età dei miei fratelli –

se hanno un padre che beve vino sulle mie lagrime?

Dal fronte opposto, risponde S. Yzhar con Yemè Ziqlag:

Se non sei pronto a dare la vita,

a saltare nel fuoco,

a uscire in battaglia e a uccidere

con destrezza e aggressività sanguinaria,

non ci sarà nessun mondo e nessuna vita;

non ci sarà che caos.

Il presidente americano Obama nel 2011 aveva richiesto il ritorno ai confini del 1967; annullando decenni di sforzi diplomatici con un breve proclama televisivo, un tweet e una firma, il suo successore Trump nel 2017 pretende che Gerusalemme venga definitivamente riconosciuta quale capitale dello stato ebraico. Il conflitto in Palestina sembra così realmente porsi quale elemento propulsore di guerra totale per la quale tutto è deciso tranne che una soluzione, a meno che non intervenga davvero un ordine superiore: ma se così fosse, non esisterebbe autorità sulla terra che possa scampare alla sua ira. In una lunga attesa incapace di attendere, nei confronti dell’altro di cui parla Derrida ogni porta viene chiusa, e il conflitto si estende ovunque interminabile.

•

W. Dahmash – T. Di Francesco – P. Blasone (a cura di), La terra più amata. Voci della letteratura palestinese, manifesto libri, Roma 2002.

Jacques Derrida, Spettri di Marx (1993) Raffaello Cortina Editore, Milano 1994.

Jacques Derrida, Stati Canaglia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003.

Paolo Di Motoli, Francesco Pallante, Morire per Gerusalemme. Storia delle guerre per la Città Santa dagli inizi del Novecento ad oggi, Datanews, Roma 2003.

Antonio Donno, Gli Stati Uniti, il sionismo e Israele (1938-1956), Bonacci Roma 1992.

Ridâ Hilâl, Al-Masih al-Yahudi wa nihayat ‘l-‘Alam [Il Messia ebraico e la fine del mondo], Il Cairo, 2000.

Klaus Kienzler, Fondamentalismi religiosi (1996), Carocci, Roma 2003.

Peter Partner, Il Dio degli eserciti (1997), Einaudi, Torino 2002.

Judith Riemer – Gustav Dreifuss, Abramo: l’uomo e il simbolo (1993), Giuntina, Firenze 1994.

Israel Shamir, Carri armati e ulivi della Palestina, Editrice C.R.T., Pistoia 2002.

Gore Vidal, Democrazia tradita, (197-2004), Fasi Editore, Roma 2004.

AAVV, Israele e il libro, «Limes» 10/2015.

AAVV, Terrorismo palestinese, «Wikipedia» 28.10.2017.

AAVV, Attentati suicidi palestinesi, «Wikipedia» 6.09.2017.

Yael Dayan, “Mio papà Moshe non starebbe con Netanyahu. Ci bastano i confini pre ’67, «Repubblica» 9.12.2017.

Girolamo Golubovich, Luoghi Santi, Enciclopedia Italiana Treccani, 1934.

Alex Huntley, Palestinians recognize Texas as part of Mexico, «The Beaverton» 6.12.2017.

Knesset, Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel, 30.07.1980.

Golda Meir, Interview by Frank Giles, «Sunday Times» 15.06.1969

Seumas Milne – Ian Black, Le verità dei palestinesi, «The Guardian», su «Internazionale» n. 882, 28.02/3.02.2011, p. 12.

•

Immagine: Old City of Jerusalem, Encyclopedia Britannica (1997)