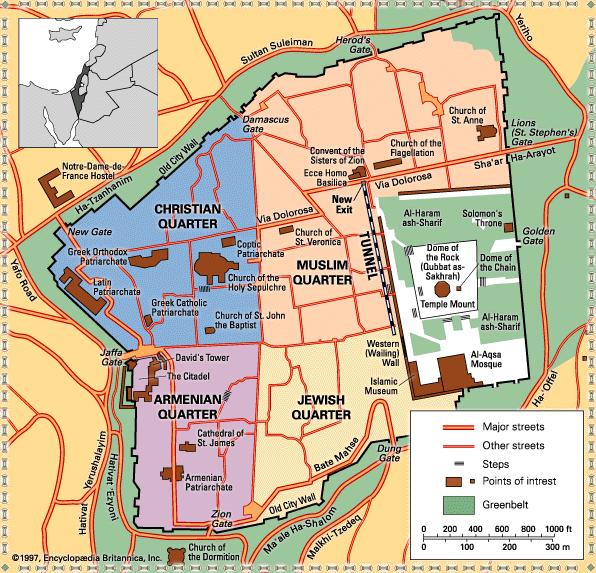

La Russia di oggi non è l’URSS di ieri, e nemmeno quella più remota dell’impero degli Zar. C’è uno scenario del tutto nuovo, profondamente diverso da quello delineato dalla cortina di ferro, caduta per il volontario ritrarsi dei sovietici dalle province del socialismo reale, e che segue inoltre al fallimento delle guerre globali compiute dal suo antico nemico americano quando questi era ancora al culmine della potenza. Ma se il presente non è schiacciato sul passato prossimo, ha comunque una storia. Occorre pertanto riconsiderare i particolari equilibri della civiltà russa, che ad un tempo unisce e separa i confini tra Europa e Asia, i cui inizi si pongono quando nell’882 i Variaghi stabiliscono a Kiev la capitale del Regno di Rus. Un secolo dopo, il Paese si converte al cristianesimo ortodosso ricevendo così forte influenza da Bisanzio. L’invasione mongola del 1223 lo isola ancora di più dall’Europa, verso la quale manterrà sempre un rapporto ad un tempo di diffidenza e competizione. Ritrovata indipendenza, la capitale viene spostata a Mosca che, dopo la conquista ottomana di Costantinopoli, nel 1472 diventa la Terza Roma, proclamandosi erede delle civiltà romane e bizantine. Tali aspetti determinano una cultura che ha tra i propri principali aspetti un’attitudine didascalica e una tendenza realistica, che ne caratterizzano la letteratura a partire dall’occidentalizzazione e dalla modernizzazione avviata nel secolo dei Lumi. È con Pietro il Grande che la Grande Russia assorbe la cultura europea e riorganizza burocrazia ed esercito nel quadro di dispotismo tipicamente orientale e di un enorme varietà di popoli. Una descrizione dei traffici e delle tensioni di questo mondo, dominato dalla «figura paterna» dello Zar e dall’essere la Russia una sorta di «concetto», trova commemorazione nel romanzo “Pietroburgo” (1929) dello scrittore ebreo polacco Sholem Asch. In seguito alla Rivoluzione d’Ottobre, Lenin si contrappone all’Occidente in nome di un’ideologia occidentale anticapitalista e, mentre il sol dell’avvenire si propone come riferimento universale, si infittiscono i rapporti internazionali del Paese, dopo la II guerra mondiale destinati a incrementarsi con Stalin. Criticando tale figura, la prosa scientifica e ironica di “Noi” (1920) di Evgenij Zamjatin, un altro romanzo spesso considerato marginale e inoltre a lungo censurato in patria, descrive l’invasività di una società dominata da un «Benefettore» e da «schermi». Mentre il paradosso tra isolamento e interdipendenza arriva a coinvolgere ogni contesto prescindendo dall’ideologia comunista, l’imporsi mondiale del liberismo porta il Paese a dividersi seguendo identità etniche e culturali distinte, come già compreso da Samuel Huntington (“Lo scontro delle civiltà”, 1997). Una testimonianza della pluralità di queste tradizioni è nella ricerca musicale di Zhanna Bichevskaya, che recuperando canzoni quali “Lyubo, Bratty, Lyubo” commemora le lotte dei Cosacchi contro i comunisti. La politica si divide quindi secondo direttrici che da un lato vedono Gorbaciov impegnato nella costruzione di «una casa comune europea» di impronta cosmopolita, e dall’altro nazionalisti radicali come Žirinovskij che tentano di orientare la potenza militare verso l’est e i paesi musulmani, lasciando quindi il campo alla selvaggia e fallimentare politica di privatizzazioni di Eltsin che che pur emulando l’Occidente marginalizza il paese.

Oggi questo paese, ormai capitalista e di nuovo cristiano ortodosso, al di là di una pubblicistica che ne appiattisce i tratti sulla figura e nel dominio di Putin, ha già conosciuto, come spiega Igor Pellicciari (“Quel che l’Occidente non capisce di Mosca”, «Limes» 9/2016), l’avvicendamento di almeno tre diverse fasi nella gestione del potere, nelle quali hanno prevalso tre élite distinte. Infatti, alla fase delle spie (2000-2005), dove l’intelligence si preoccupa soprattutto di reagire alla svendita del paese precedentemente dettata dagli economisti liberisti, succede quella dei giuristi (2005-2010), che si adopera perlopiù per ridistribuire il reddito alla classe media e a beneficiare la capitale in modo da assicurare solido consenso alla leadership presidenziale, e quindi quella dei diplomatici (dal 2010), funzionali al ridefinire la percezione del Paese affinandone gli strumenti di politica estera e le tecniche negoziali. Ad accompagnare queste azioni dirette, oltre alla presenza di una efficace difesa militare su tutti in confini nazionali, c’è anche una ‘guerra ibrida’ non distinguibile dalla pace, sostenuta in modo crescente da un efficace controspionaggio digitale, nel quale gli hacker giocano spesso con fake news (dezinformatsija) e attacchi alle email che tendono a screditare le potenze ed esponenti politici occidentali (E. Osnos, D. Resnick, J. Yaffa, “Trump, Putin and the New Cold War, The New Yorker 6.03.2017, in italiano: “Le relazioni pericolose”, «Internazionale» 1199, 7.04.2017). Così, mentre il mondo intero ridefinisce gerarchie e alleanze internazionali, la Russia attraverso la contestata ‘reconquista’ delle già frammentate Ucraina e Crimea e i rapporti economici con le repubbliche caucasiche cerca nuova influenza in aree già precedentemente dominate. Trova così l’opposizione dell’Unione Europa, che ne ha sanzionato l’operato senza tuttavia trovare sufficiente autorevolezza e piena compattezza, data la crisi del proprio stesso disegno interno e la sua strutturale incomprensione delle peculiarità dell’Europa dell’Est. Tuttavia, tali complessi rapporti presentano diversi livelli di interazione da considerare: infatti, in queste zone come in Armenia, Azerbaigian e Bielorussia, il progetto europeo trova adesioni nei movimenti della società civile, quale Euromaidan in Ucraina, intenzionati a rinnovare le istituzioni del Paese e non soltanto all’ottenimento di favorevoli legami economici, mentre proprio un’Europa forte potrebbe permettere alla Russia di articolare un efficace sistema di regole (Judy Dempsey, DOUBLETAKE: Does Russia divide Europe?, «New Eastern Europe» 5/2015). Esiste poi anche una linea di partiti europei che sembrano piuttosto vicini a Putin, quali il Front National (Francia), Alternative für Deutschland (Germania), FPO (Austria), Jobbik (Ungheria), Alba dorata (Grecia), Freedom Party (Olanda), Ukip (Inghilterra), M5S (Italia): partiti antieuropeisti, appartenenti perso più alla destra populista, che senza troppe finezze geopolitiche apprezzano soprattutto le politiche tese a limitare l’immigrazione e combattere il jihadismo (Gabriella Colarusso, “I partiti europei che votano Putin”, «Pagina99» 25.02.2017). La partecipazione nella guerra in Siria, dove Putin sostiene l’assediatissimo e dubbio ma apparentemente insostituibile regime di Assad, permette al Paese di assestarsi maggiormente in quello spazio eurasiatico sul quale è in bilico da secoli, patteggiando con l’Iran e accerchiando la Turchia, e rilanciare quindi il suo ruolo mondiale. Nel frattempo, gli USA con le ultime uscite di Trump ritrovano ostilità con la Russia e passano da una mediatica cordialità tra spacconi, dietro cui agivano una visione protezionista affine e anche interessi di reciproco controllo, ad un più ferrea gestione da parte dell’esercito, e quindi alla ripresa di interessi bellici che in un primo tempo sembravano passati in secondo piano. Gli errori per cui l’America ha perso il controllo dei processi della globalizzazione hanno comunque già permesso il prevalere nell’economia mondiale della Cina, con la quale la Russia si allinea in modo tattico e funzionale per controllare i traffici nel Pacifico ma pure per contenerne la possibile penetrazione nel proprio oriente. Tale complessità di fattori, che spesso non trova adeguati strumenti di comprensione per ristagnare in una russofobia generica o in rozze simpatie, ha prospettive e teorici che invece si preoccupano di qualificare le relazioni internazionali del Paese e in qualche modo di scriverne la storia futura.

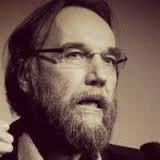

Tra questi, sembra piuttosto influente nel dibattito culturale russo, senza però essere affatto l’ideologo di Putin, il filosofo e pensatore geopolitico Alexandr Dugin, fondatore dell’International Eurasian Movement, decisamente critico delle posizioni occidentali e liberali e ormai estraneo a quelle sovietiche e comuniste. Il suo contributo si colloca in modo originale nel campo delle Teorie delle Relazioni Internazionali (International Relations Theory – studio delle relazioni internazionali sotto una prospettiva teoretica intenzionata a scoprirne l’intelaiatura concettuale – qui segnata come IT Theory). In questa intervista realizzata da Michael Millerman per «Theory Talk», forum interattivo di dibattiti in Relazioni Internazionali, Dugin discute sopratutto di questioni relative alle varie direttrici della IT Theory, di una visione dello spazio tempo nel contesto globale sviluppata in rapporto ai concetti Terra e Mare di Carl Schmitt, delle sue idee di Teoria del Mondo Multipolare e di Quarta Teoria Politica, favorendo il dissipare di molti equivoci sulla Russia odierna e sulla sua stessa figura che, contro alcune semplicistiche accuse di fascismo, sembra invece essere, per quanto dichiaratamente tradizionalista, piuttosto antirazzista e antinazionalista, ispirato dalla fondamentale idea di una pluralità di culture: asserendo quindi l’esistenza di una multilateralità che si oppone tanto alla polarizzazione tra centro e periferie che coinvolge tutti gli stati in un unico sistema-mondo, teorizzata dall’economista americano Wallerstein, quanto alla prospettiva di un necessario predominio universale della globalizzazione occidentale, ancora prevalente in una politica ridotta a vicolo cieco. Le idee di Dugin permettono di approfondire il confronto con questioni decisive per gli equilibri mondiali contemporanei.

Qual è, secondo lei, la sfida centrale o il dibattito principale all’interno della IR Theory, e quale potrebbe essere la sua posizione all’interno di questo dibattito o nei confronti di tale sfida?

Il campo della IR Theory è estremamente interessante e multidimensionale. In generale, la disciplina è molto più promettente di quanto molti pensino. Credo che ci sia una stereometria oggi in IR Theory, in cui possiamo distinguere subito alcune di direttrici.

La prima direttrice, più tradizionale, è nel realismo liberalista di scuola inglese. Se tali dibattiti sono esauriti a livello accademico, tutti gli argomenti e i metodi appaiono però ogni volta nuovi e senza precedenti sul piano che coinvolge politici, giornalisti e media. Oggi, il liberalismo nelle IR Theory domina la coscienza collettiva, e gli argomenti realisti, già in parte dimenticati sul piano dei discorsi di massa, potrebbero piuttosto sembrare dei romanzi. D’altra parte, una scuola inglese sfumata, già studiata a fondo nei circoli accademici, potrebbe apparire al grande pubblico persino come una “rivelazione”. Ma perché questo avvenga è necessario quell’ampio schiarimento della simmetria tra liberali e realisti che permetta alla scuola inglese di acquisire un significato e schiudere il proprio pieno potenziale. Questo è però impossibile sotto il dominio radicale del liberalismo nella IR Theory. Per tale motivo, prevedo una nuova ondata di realisti e neorealisti in questo campo, che, essendo più o meno dimenticati e quasi emarginati, possono benissimo costruire se stessi e sanno qual è la propria agenda. Ciò mi sembra che produca un effetto vitalizzante, diversificando la gamma di dibattiti di massa e sociali oggi divenuti monotoni e auto-referenziali.

La seconda direttrice è nelle versioni borghesi della IR Theory (realismo, scuola inglese, liberalismo – tutti insieme appassionatamente) contro la versione marxista della IR Theory. Nel discorso popolare e anche accademico, tale tema è interamente scartato, anche se la popolarità di Wallerstein (cfr. Theory Talk # 13) e altre versioni di teoria dei sistemi-mondo mostra un certo grado di interesse in questa versione critica della IR Theory classica e positivista.

La terza direttrice è rappresentato dal post-positivismo in tutte le sue varietà contro il positivismo in tutte le sue varietà (marxismo incluso). Alcuni studiosi di IR Theory potrebbero aver avuto l’impressione che gli attacchi del postmodernismo si fossero conclusi, essendo stati respinti con successo dal ‘realismo critico’, eppure a mio parere non è affatto così. Dal costruttivismo e dal normativismo moderato al post-strutturalismo estremo, le teorie post-positivistiche portano un colossale potenziale decostruttivo e corrispondentemente scientifico, che non è ancora nemmeno cominciato a esser capito. Ad alcuni sembrava che il postmodernismo fosse un gioco allegro. Ma non lo è affatto. Si tratta di una nuova post-ontologia, e colpisce fondamentalmente l’intera struttura epistemologica della IR Theory. E così, a mio parere, tale direttrice rimane piuttosto importante e fondamentale.

La quarta direttrice è nella sfida della sociologia delle relazioni internazionali, che possiamo chiamare ‘la sfida di Hobson’. A mio parere, nella sua critica dell’euro-centrismo della IR Theory, John M. Hobson ha gettato le basi per un approccio completamente nuovo a tutta la problematica, proponendo di considerare il significato strutturale del fattore “euro-centrico”, come dominante, in moda da chiarificare il suo elemento razzista. Una volta che facciamo dell’euro-centrismo una variabile e ci allontaniamo dal razzismo universalista dell’Occidente, su cui sono costruiti tutti i sistemi di IR Theory, inclusi la maggior parte dei sistemi post-positivisti (dopo tutto, la postmodernità è un fenomeno esclusivamente occidentale!), abbiamo ottenuto, per ora solo in teoria, una disciplina completamente diversa – e nemmeno soltanto una, a quanto pare. Se prendiamo in considerazione le differenze tra le culture, possono esserci tanti sistemi di IR Theory quanto culture ci sono. Personalmente, considero questa direttrice estremamente importante.

La quinta direttrice, delineata con meno dettagli di quello precedente, è nella Teoria Multipolare del Mondo, contro tutto il resto. Tale teoria è stata sviluppata in Russia, un paese che nessuno ha mai preso sul serio durante l’intera istituzione disciplinare della IR Theory – e da qui tutto lo scetticismo, perfettamente comprensibile, nei confronti di tale teoria.

La sesta direttrice è nella IR Theory contro la geopolitica. La geopolitica è generalmente considerata come secondaria nel contesto della IR Theory. Ma a poco a poco, il potenziale epistemologico della geopolitica sta diventando sempre più evidente, nonostante, o forse in parte, proprio a causa delle critiche nei suoi confronti. Dobbiamo soltanto interrogarci rispetto alla struttura di ogni concezione geopolitica per scoprire l’enorme potenziale contenuto nella sua metodologia, che ci porta al tema molto complesso e semanticamente saturo della filosofia e dell’ontologia dello spazio.

Se ora sovrapponiamo queste direttrici l’una sull’altra, si ottiene un campo teorico estremamente complesso e interessante. Al contempo, una sola direttrice, la prima, è considerata normativa presso il pubblico, che subisce il predominio quasi totale e uni-dimensionale della IR Theory liberista. Tutta la ricchezza, la ‘democrazia scientifica’, e il pluralismo gnoseologico delle altre direttrici rimangono inaccessibili al grande pubblico, derubandolo e in parte ingannandolo. Io chiamo tale dominio pubblico del liberalismo ‘terzo totalitarismo’, ma questa è una questione separata.

Come è arrivato e dove attualmente si trova nel suo pensiero sulla IR Theory?

Ho iniziato con l’Eurasiatismo, da cui sono proceduto verso la geopolitica (l’Eurasianista Petr Savitskii ha citato il geopolitico britannico Halford Mackinder) e sono rimasto a lungo in tale contesto, sviluppando il tema del dualismo di Terra e Mare e la sua applicazione alla situazione attuale. Ed è così che è sorta la scuola eurasiatica di geopolitica, che divenne non semplicemente la dominante, ma proprio l’unica scuola della Russia contemporanea. Come professore dell’Università Statale di Mosca, per sei anni sono stato a capo del dipartimento di Sociologia delle Relazioni Internazionali, che mi ha costretto ad ottenere professionale familiarità con le teorie classiche della IR Theory, i principali autori, i neofiti e le scuole. Dato che sono stato a lungo interessato al postmodernismo in filosofia (sul tema ho scritto il libro Post-filosophy), ho prestato particolare attenzione al post-positivismo nella IR Theory. Ecco come sono arrivato a IR Theory teoria critica, neo-gramscianesimo, e alla sociologia della IR Theory (John Hobson, Steve Hobden, etc.). Sono quindi giunto alla teoria di un mondo multipolare, che alla fine ho sviluppato autonomamente, proprio attraverso la sovrapposizione tra dualismo geopolitico, teoria di Carl Schmitt dei Grandi Spazi (Grossraum), e la critica del razzismo occidentale e dell’euro-centrismo della IR Theory di John Hobson.

Secondo lei, di cosa avrebbe bisogno uno studente per diventare uno specialista nella IR Theory?

Nel nostro tempo interdisciplinare, penso che la cosa più importante sia la familiarità con la filosofia e la sociologia, guidata da un metodo paradigmatico: l’analisi dei tipi di società, culture, e le strutture di pensiero lungo la linea pre-modernità – modernità – post-modernità. Imparare a rintracciare spostamenti semantici in questi tre ambiti epistemologici e ontologici aiuta ad acquisire familiarità con ogni IR Theory oggi popolare. La teoria dei sistemi internazionali di Barry Buzan (Theory Talk #35) è un esempio di questa generalizzazione e schematizzazione molto utile. Oggi uno specialista di IR Theory deve certamente avere familiarità con il decostruzionismo e usarlo quantomeno nella sua forma elementare. In caso contrario, c’è un grande pericolo di trascurare la cosa più importante.

Un’altra competenza molto importante è nella storia e nelle scienze politiche. La scienza politica fornisce generalizzazioni, semplificando il materiale, e la storia mette gli schemi nei loro contesti. Vorrei poi mettere la competenza nel campo dell’economia e della politica economica soltanto al terzo posto, anche se oggi non esiste un problema nella IR Theory che possa può essere considerato senza riferimenti al significato economico dei processi e delle interazioni. Infine, vorrei vivamente consigliare agli studenti di IR Theory a prendere confidenza, in via prioritaria, con la geopolitica e i suoi metodi.

Tali metodi sono molto più semplici di quanto lo siano le varie concezioni della IR Theory, ma il loro significato è molto più profondo. Dapprima, le semplificazioni geopolitiche producono un effetto istantaneo: processi della politica mondiale complessi e ingarbugliati vengono resi trasparenti e comprensibili in un batter d’occhio. Ma per chiarire come si ottiene tale effetto, è necessario un lungo e serio studio della geopolitica, superando di gran lunga la superficialità che limita le geopolitica critiche (Ó Tuathail, e altri), che stanno appena all’inizio della decifrazione della geopolitica e della sua effettiva decostruzione, eppure si considerano come se ne fossero i campioni. Lo fanno troppo prematuramente.

Che cosa comporta pensare i rapporti di forza mondiali attraverso una ‘lente spaziale’ (Myslit prostranstvom)?

Questa è la cosa più importante. L’intero tema filosofico della modernità è costruito sul predominio del tempo. Già Kant ha posto il tempo dalla parte del soggetto (e lo spazio da quella del corpo, continuando le idee di Cartesio e anche di Platone), mentre Husserl e Heidegger identificano del tutto il soggetto con il tempo. La modernità pensa con il tempo, con il divenire. Ma dal momento che il passato e il futuro vengono respinti come entità ontologiche, il pensiero del tempo si trasforma nel pensiero dell’istante, di quanto è qui e ora. Questa è la base per una comprensione effimera dell’essere. Pensare spazialmente significa individuare l’Essere al di fuori del presente, di organizzarlo nello spazio, per dare allo spazio uno statuto ontologico. Qualunque cosa sia stato impressa nello spazio viene conservata in esso. Qualunque cosa si maturi nello spazio è già in esso contenuta. Questa è la base per la geografia politica di Friedrich Ratzeland e dei pensatori geopolitici successivi. Il Parsifal di Wagner finisce con le parole di Gurnemanz: «Ora il tempo è divenuto spazio». Questo è un annuncio del trionfo della geopolitica.

Pensare spazialmente significa pensare in un modo completamente diverso [topika]. Credo che la postmodernità sia già parzialmente giunta a questo punto di vista, ma si arresta sulla soglia, mentre per attraversare la linea è necessario rompere radicalmente con l’intera assiomatica della modernità, in modo da superarla davvero, e non simulare tale passaggio mentre si rimanendo nella modernità e nella sua temporalità. Il popolo russo è uno spazio [Russkie lyudi prostranstva], ed è questo il motivo per cui ne abbiamo così tanto. Il segreto della identità russa si nasconde nello spazio. Pensare spazialmente significa pensare ‘russianamentente’, in russo.

Si sostiene che al giorno d’oggi la geopolitica sia piuttosto popolare in Russia. È la geopolitica una cosa nuova rispetto al periodo successivo alla guerra fredda, oppure no? E se non lo è, in quale modo il corrente pensiero geopolitico differisce dalle precedenti geopolitiche sovietiche (o anche pre-sovietiche)?

Si tratta di una forma del pensiero politico completamente nuova. Ho introdotto la geopolitica in Russia alla fine degli anni ’80, e da allora è diventata estremamente popolare. Ho cercato di trovare qualche traccia della geopolitica della storia russa, ma oltre a Vandam, Semyonov-Tyan-Shansky, e un paio di brevi articoli di Savitskii, non c’era nulla. In URSS, ogni allusione alla geopolitica è stata punita nel modo più duro (vedi la ‘faccenda dei geopolitici’ del geografo economico Vladimir Eduardovich Den e del suo gruppo). All’inizio degli anni ’90, i miei sforzi e quelli dei miei allievi e colleghi in geopolitica (Eurasiatismo) hanno riempito il vuoto della visione del mondo formatosi dopo la fine dell’ideologia sovietica.

In un primo momento, questo è stato adottato senza riserve da parte dei militari (l’Accademia Militare dello Stato Maggiore Generale delle Forze Armate della Russia), soprattutto sotto Igor Rodionov. Poi, la geopolitica ha cominciato a penetrare in tutti gli strati sociali. Oggi, questa disciplina è insegnata nella maggior parte delle università russe. Quindi, non esisteva una geopolitica sovietica o pre-sovietica. C’è soltanto la scuola eurasiatica contemporanea, che ha preso forma alla fine degli anni ’80. Le fondamenta della geopolitica (1997) è stato il primo testo programmatico di questa scuola, anche se precedentemente avevo già pubblicato la maggior parte dei testi di quel libro e alcuni di loro erano circolati come testi negli ambienti governativi. Recentemente, nel 2012, ho pubblicato due nuovi libri di testo, Geopolitica e La geopolitica della Russia, che con La guerra dei continenti sono i risultati del lavoro in questo campo, lungo quattro linee.

Nel suo libro Relazioni Internazionali, non ancora pubblicata in lingua inglese, prende inizia la sua Teoria di Mondo Multipolare come concezione di IR Theory distinta. Quali sono i componenti di base della Teoria di Mondo Multipolare, e in che modo è diversa dal realismo classico?

Al fine di essere capito senza non entrare troppo nei dettagli, posso dire che la Teoria di Mondo Multipolare adotta in maniera seria e assiomatica la tesi di Samuel Huntington sulla pluralità delle civiltà. La Russia ha un proprio autore, che più di cento anni fa ha sostenuto la medesima cosa: Nikolay Danilevsky, e poi gli Eurasiatisti. Tuttavia, tutto comincia proprio da questo punto: la civiltà non è una, ma molte. La pretesa di universalismo della civiltà occidentale è una forma di volontà di dominio e di un discorso autoritario. Può essere preso in considerazione, ma non creduto. Non è altro che una strategia di soppressione e di egemonia. Ne consegue il punto successivo: dobbiamo passare dal pensare in termini di una sola civiltà (il razzismo della versione eurocentrica della IR Theory) ad un pluralismo di soggetti.

Tuttavia, a differenza dei realisti, che prendono come soggetto della loro teoria gli stati-nazione, essi stessi prodotti della comprensione politica europea, borghese e moderna, la teoria di un mondo multipolare si propone di prendere le civiltà quali soggetti. Non quindi gli stati, ma le civiltà. Io li chiamo ‘Grande Politeiai’, o civiltà, corrispondente ai Grandi Spazi di Carl Schmitt. Non appena prendiamo queste civiltà -‘large politeiai’- come soggetti, possiamo quindi applicare loro il sistema completo delle premesse del realismo: l’anarchia nel sistema internazionale, la sovranità, la razionalità del comportamento egoistico, ecc.

Ma all’interno di questi ‘ politeiai’, per contrasto contrario, opera un principio più simile al liberismo, con il proprio pacifismo e integrazione, soltanto con la differenza che qui non stiamo parlando di un mondo “planetario” o “globale”, ma di una intra-civiltà; non si tratta di un’integrazione globale, ma piuttosto di una integrazione regionale, rigorosamente nell’ambito dei confini delle civiltà. Il post-positivismo, a sua volta, aiuta qui tanto per decostruire il discorso autoritaria dell’Occidente, che nasconde i propri interessi privati sotto i ‘valori universali’, quanto per la ricostruire l’identità delle civiltà, anche con l’ausilio di mezzi tecnologici: le élite delle civiltà , i media delle civiltà, gli algoritmi economici di civiltà e società, ecc. Questo è il quadro generale.

La sua teoria della multipolarità è diretta contro l’egemonia intellettuale, politico, e sociale dell’Occidente. Allo stesso tempo, mentre si disegna sugli strumenti dell’analisi neo-marxista e della teoria critica, non si oppone all’egemonia occidentale ‘da sinistra’ come fanno tali approcci, ma piuttosto muove sulla base del tradizionalismo (René Guenon, Julius Evola), dell’antropologia culturale, della fenomenologia heideggeriana, e quindi ‘da destra’. Pensa che un tale approccio può fare appello ai professionisti della IR Theory anglo-americani, oppure è destinato a fare appello soprattutto a teorici e professionisti non occidentali? In breve, cosa possono imparare i pensatori della IR Theory in Occidente dalla teoria della multipolarità?

Secondo l’analisi di Hobson, del tutto corretta, l’Occidente si basa su una fondamentale specie di razzismo. Non c’è alcuna differenza tra il razzismo evoluzionistico di Lewis Morgan (con i suoi modelli di ferocia, barbarie e civiltà) e il razzismo biologico di Hitler. Oggi, lo stesso razzismo si afferma, senza un collegamento diretto da seguire, ma piuttosto sulla base delle modalità tecnologiche e i gradi di modernizzazione e progresso delle società (come sempre, la misura generale è rappresentato dal criterio “come in Occidente” ). L’uomo occidentale è razzista completamente e fino all’osso, e generalizza il proprio etnocentrismo su proporzioni megalomani. Qualcosa mi dice che è impossibile cambiarlo. Anche le critiche radicali all’egemonia occidentale sono a loro volta profondamente infettate dal virus razzista dell’universalismo, come ha dimostrato Edward Said con l’esempio dell’‘orientalismo’, dimostrando che anche la lotta anticoloniale è una forma di tale colonialismo ed euro-centrismo.

Così, la Teoria del Mondo Multipolare troverà difficilmente seguaci nel mondo occidentale, se non forse tra quegli studiosi che sono seriamente in grado di effettuare una decostruzione dell’identità occidentale che assuma il rifiuto di entrambi i cliché di destra (nazionalista) e sinistra (universalista e progressista). Il razzismo delll’Occidente acquisisce forme sempre diverse. Oggi la sua forma principale è il liberalismo, e le teorie anti-liberali (più a sinistra) sono afflitte dallo stesso universalismo, mentre gli anti-liberalismi di destra sono stati screditati. Ed è per questo che faccio appello non alla prima teoria politica (liberalismo), né alla seconda (comunismo, socialismo), né alla terza (fascismo, nazismo), ma a qualcosa che io chiamo la Quarta Teoria Politica (4PT), sulla base di una decostruzione radicale dell’idea di Soggetto conoscente della modernità e dell’applicazione del metodo di analitica esistenziale articolato da Martin Heidegger.

I tradizionalisti sono portati per la critica profonda della modernità occidentale, per stabilire la pluralità delle civiltà, e per riabilitare culture non occidentali (pre-moderne). In Russia e nei paesi asiatici, la teoria di un mondo multipolare è afferrata facilmente e naturalmente; in Occidente, incontra un’ostilità pienamente comprensibile e attesa, una mancanza di volontà di essere studiare con attenzione, e calunnie grossolane. Però ci sono sempre delle eccezioni.

Qual è la Quarta Teoria Politica (4PT) e come viene legata alla teoria di un mondo multipolare e alla tua critica degli approcci teorici prevalenti nel settore delle IR Theory?

Di questo ho parlato un po’ nella risposta alla domanda precedente. La Quarta Teoria Politica è importante per allontanarsi dallo stretto predominio della modernità nella sfera della politica, per la relativizzazione dell’Occidente e la sua ri-regionalizzazione. L’Occidente misura tutta la storia della modernità in termini di lotta di tre ideologie politiche per la supremazia (liberalismo, socialismo, nazionalismo). Ma dal momento che l’Occidente non sembra avere nemmeno un istante per porre in discussione il fatto che ha la presunzione di pensare per tutta l’umanità e conseguentemente valuta le altre culture e civiltà allo stesso modo, senza considerare però che nel migliore dei casi i paralleli a queste tre ideologie sono puri simulacri, mentre il più delle volte tali paralleli non ci sono affatto.

Se il liberalismo ha vinto il concorso delle tre ideologie in Occidente alla fine del ventesimo secolo, questo non significa pure che questa ideologia sia davvero universale su scala mondiale. Non lo è affatto. Questo episodio della storia politica occidentale della modernità può forse essere il destino dell’Occidente, ma non rappresenta il destino del mondo. Sono quindi necessari altri principi della politica, oltre al liberalismo, che rivendica il dominio globale (il terzo totalitarismo), e le sue alternative fallite (comunismo e fascismo), che storicamente sono altrettanto occidentali e moderne quanto il liberalismo. Questo spiega la necessità di introdurre la Quarta Teoria Politica quale cornice politica per la corretta base della Teoria Multipolare del Mondo. La Quarta Teoria Politica è il correlato diretto e necessario della Teoria Multipolare del Mondo nel campo della teoria politica.

La IR Theory è una scienza sociale americana? La IR Theory russa è un campo accademico che riproduce il campo accademico della sua omologa americana? Se no, in quale modo in Russia la IR Theory è specificamente russa?

La IR Theory è una disciplina scientifica occidentale, e come tale ha un vettore prescrittivo e normativo. Non soltanto studia il dominio dell’Occidente: lo produce, lo protegge, lo difende e lo propaganda. La IR Theory è indubbiamente un discorso imperioso e autoritario della civiltà occidentale, che questa pone in relazione a se stessa e a tutte le altre aree del pianeta. Oggi gli Stati Uniti sono il nucleo dell’Occidente, così naturalmente nel ventesimo secolo la IR Theory divenne sempre più americana così come gli Stati Uniti si mossero verso tale status (anche se iniziò come una scienza inglese). Lo stesso è accaduto con la geopolitica, che migrò da Londra a Washington e New York insieme alla funzione di un impero navale mondiale. Come con tutte le altre scienze, la IR Theory è una forma di violenza imperiosa, che incorpora la volontà di potenza nella volontà di conoscenza (come ha spiegato Michel Foucault).

In Russia la IR Theory rimane puramente occidentale, con un questo dettaglio: in URSS, la IR Theory in quanto tale non è stata studiato. Il marxismo della IR Theory non corrispondeva alla realtà sovietica, dove dopo Stalin una forma pratica di realismo (non fondato teoricamente e mai riconosciuto) ha giocato esclusivamente un ruolo di osservatore esterno, come nel realismo classico di E.H. Carr, che ha compreso l’essenza realistica dello stalinismo nella IR Theory. In questo modo la IR Theory è stata del tutto bloccata. I primi libri di testo cominciarono ad apparire soltanto negli anni ’90 e, seguendo la moda del giorno, erano tutti liberali. Ed è così che è rimasto fino ad oggi. La particolarità della IR Theory nella Russia di oggi sta nel fatto che nel suo campo non ci sia più nulla di russo; il liberalismo domina tutto, una corretta considerazione del realismo è assente, e il post-positivismo è quasi completamente ignorato. Il risultato è una versione della IR Theory quale disciplina troncata, aggressivamente liberale ed estremamente antiquata. Io cerco di combattere contro questo. Recentemente ho pubblicato un libro di IR Theory con proporzioni (spero) bilanciate, ma è troppo presto per giudicare il risultato.

Stephen Walt ha sostenuto in un articolo su Foreign Politicy che la Russia «non è neanche lontanamente come una minaccia come lo era la vecchia Unione Sovietica», in parte perché la Russia «non vanta più un’ideologia in grado di mobilitare sostenitori da tutto il mondo». Lei è d’accordo con la valutazione di Walt?

Qualcosa da questo è vero. Oggi la Russia pensa a se stessa come uno stato-nazione. Putin è un realista; niente di più. Walt ha ragione. Ma la Teoria del Mondo Multipolare e la Quarta Teoria Politica, così come Eurasiatismo, sono contorni di un’ideologia molto più ampia e su larga scala, diretti contro l’egemonia occidentale e la sfida del liberalismo, la globalizzazione,e il dominio strategico americano. Naturalmente, la Russia come uno stato-nazione non è in competizione con l’Occidente. Tuttavia, il suo significato cambia in accordo con la testa di ponte della Teoria Multipolare del Mondo e la Quarta Teoria Politica. Ne sono indicatori la politica russa nell’area post-sovietica e il coraggio della Russia nel formare alleanze non occidentali. Per ora, Putin sta testando questo potenziale concettuale molto cautamente.

Ma l’inasprimento dei rapporti con l’Occidente, e ancora più verosimilmente le crisi interne della globalizzazione, ad un certo punto costringeranno ad una svolta più attenta e seria nei confronti della creazione di alleanze alternative globali. Tuttavia, abbiamo già osserviamo tali unioni: Shanghai Cooperation Organization, BRICS, Eurasian Economic Union – e tutte hanno bisogno di una nuova ideologia. Non di uno come il marxismo, ogni universalismo è escluso, ma nemmeno semplici manovre realiste di egemonie regionali. Il liberalismo rappresenta una sfida globale. Anche una risposta ad esso dovrebbe essere globale. Putin ha capito questo? Onestamente, non lo so. A volte sembra, a volte no.

Vladimir Putin ha caratterizzato l’ordine del mondo contemporaneo come segue: «Siamo entrati in un periodo di interpretazioni divergenti e di deliberati silenzi nella politica mondiale. Il diritto internazionale è stato costretto a ritirarsi più e più volte a causa dell’assalto del nichilismo giuridico. L’obiettività e la giustizia sono stati sacrificati sull’altare della convenienza politica. Interpretazioni arbitrarie e valutazioni distorte hanno sostituito le norme di legge. Allo stesso tempo, il controllo totale dei mass media globali ha reso possibile ritrarre il bianco come bianco e il nero come nero quando desiderato». Lei è d’accordo con questa valutazione? Se sì, quale risposta è richiesta a tale situazione internazionale?

Queste sono parole vere, ma anche piuttosto ingenue. Putin è soltanto indignato che l’Occidente stabilisca norme per i propri interessi, cambiandole quando necessario, e interpreta presunte ‘norme universali’ a proprio favore. Il problema però è che questa è la struttura della volontà di potenza e l’organizzazione stessa di quanto è chiamato come discorso logo-fallo-fono-centrico. L’obiettività e la giustizia non sono possibili fino a quando il discorso si riduce a un monologo. L’Occidente non conosce e non riconosce l’altro. Ma questo significa che tutto continuerà fino a questo altri vinceranno il diritto al riconoscimento. E questa è una lunga strada.

Il punto della Teoria Multipolare del Mondo è che non ci esistono regole stabilite da nessuno dei suoi giocatori. Le regole devono essere stabilite dai centri di potere reale. Lo Stato oggi è troppo piccolo per questo; da qui la conclusione che tali centri dovrebbero essere le civiltà. Lasciamo che ci sia un’oggettività atlantica e la giustizia occidentale. Un’obiettività eurasiatica e la giustizia russa li contrasterà. E il mondo cinese, o la Pax Sinica [mondo e pace sono la stessa parola in russo] avrà un aspetto diverso da quello islamico. Bianco e nero non rappresentano valutazioni oggettive. Dipendono dalla struttura dell’ordine mondiale: ciò che è bianco e ciò che è nero è determinato da chi ha il potere sufficiente per determinarlo.

In che modo il sua approccio aiuta a comprendere le azioni della Russia sulla scena mondiale meglio di quante altre IR Theory si approssimino a fare? Quali sono le analisi di IR Theory della Russia che mancano e non operano con l’apparato concettuale della multipolarità?

Domanda interessante. A livello internazionale, il comportamento della Russia è determinato oggi dai seguenti fattori.

In primo luogo, l’inerzia storica, accumulando il potere dei precedenti (la Teoria del Mondo Multipolare pensa che il passato esista come una struttura: di conseguenza, tale fattore viene preso in considerazione da più parti e in dettaglio; invece, il ‘tempocentrismo’ (Steve Hobden, John Hobson) delle classiche concezioni di IR Theory nascondono questo alla vista. Dobbiamo prestare attenzione a questo prendendo soprattutto in considerazione il fatto che la Russia è per molti versi ancora una società tradizionale e appartiene al ‘sistema imperiale’ della IR Theory.) ci sono, inoltre, l’inerzia sovietica e le motivazioni stabili ( ‘lo stalinismo nella IR Theory’);

In secondo luogo, la logica proiettiva di opposizione in Occidente, derivante dalle motivazioni più pratiche, pragmatiche e realiste (nello spirito di cesarismo, analizzato dai neo-gramsciani) porterà necessariamente la Russia (anche nonostante la volontà dei suoi dirigenti) ad un confronto sistematico con l’egemonia americana e la globalizzazione, e quindi la Teoria Multipolare del Mondo sarà davvero necessaria (i modelli IR Theory classici, senza prestare attenzione alla Teoria Multipolare del Mondo, cadono dalla vista del futuro possibile, cioè si privano del potenziale predittivo a causa di pregiudizi puramente ideologici e timori autoimposti).

Tuttavia, se un avversario ti sottovaluta, tu hai più possibilità di assestare un colpo inaspettato. Quindi io non sono troppo disturbato dalla sottovalutazione della Teoria del Multipolare presso i pensatori di IR Theory.

Nel mondo occidentale, il divario tra mondo accademico e politica è spesso tanto lamentato (con le accuse della ‘torre d’avorio’) oppure, alla luce degli ideali di indipendenza accademica, considerato quale assente. Si tratta di un dibattito più ampio per quanto riguarda i rapporti tra potere, conoscenza e geopolitica. Come sono i rapporti tra accademia e politica in Russia per quanto riguarda la IR Theory? E secondo te è questa l’immagine ideale?

Penso che nel nostro caso entrambe le posizioni sono state adottate nei loro eccessi. Da un lato, le autorità attuali in Russia non prestano la minima attenzione agli studiosi, per spedirli in uno spazio sterile e senz’aria. Dall’altro, le abitudini sovietiche divennero base per servilismo e conformismo, conservato in una situazione nella quale le autorità per la prima volta non domandano nulla agli intellettuali, ad eccezione di una cosa: di non immischiarsi nei processi socio-politici. Quindi la situazione nei confronti della scienza è tanto comica quanto dolente. Gli studiosi conformisti seguono le autorità, ma le autorità non ne hanno affatto bisogno, dal momento che non fanno abbastanza per andare da qualche parte, e particolarmente come reazione ai fatti che loro stessi compiono.

Se le tua concezione di IR Theory non si basa su principi politicamente e filosoficamente liberali, e se critica detti principi non da sinistra ma da destra, usando il linguaggio di ‘Grandi Spazi’ (Grossraum), è quindi una teoria fascista delle relazioni internazionali? Studiosi che caratterizzano il tuo pensiero come ‘neofascismo’, quali Andreas Umland e Anton Shekhovstov, sono quindi parzialmente nel giusto? Se no, perché c’è tale fuorviante caratterizzazione?

Le accuse di fascismo sono semplicemente un modo di dire all’interno della propaganda politica grossolana che caratterizza il liberalismo contemporaneo quale terzo totalitarismo. Karl Popper ha posto le basi di questo atteggiamento nel libro La società aperta e i suoi nemici, dove ha ridotto la critica del liberalismo fatta da destra a fascismo, Hitler e Auschwitz, e la messa in discussione del liberalismo fatta da sinistra a Stalin e i gulag. La realtà è un po’ più complessa, ma George Soros, che finanzia Umland e Shekhovstov ed è un ardente seguace di Popper, si accontenta di versioni ridotte di politica. Se fossi un fascista, direi così. Ma io sono un rappresentante del Eurasiatismo e sono autore della Quarta Teoria Politica. Allo stesso tempo, sono un anti-razzista coerente e radicale, e sono avversario del progetto dello stato-nazione (cioè sono anti-nazionalista). L’Eurasiatismo non ha nessuna relazione con il fascismo. E la Quarta Teoria Politica sottolinea di se stessa che, mentre è antiliberale, è allo stesso tempo anticomunista e antifascista.

Penso che non sia possibile essere più chiari, ma l’esercito della propaganda del ‘terzo totalitarismo’ è in disaccordo e nessun argomento li convincerà mai. Oggi 1984 va cercato non laddove molti pensano: non in URSS, non nel Terzo Reich, ma nel Fondo Soros e nel Nuovo Mondo. Incidentalmente, Huxley ha dimostrato di essere più esatto di Orwell. Non posso proibire gli altri di chiamarmi un fascista, anche se io non lo sono, sebbene in ultima analisi questo non rifletta malamente così tanto su di me quanto piuttosto sugli stessi accusatori: i quali, combattendo una minaccia immaginaria, perdono di vista quella vera. E più stupido, mendace e semplice un liberale è, e più è semplice è combatterlo.

Il cambiamento tecnologico negli affari di guerra e nel governo civile ha sfidato le premesse geopolitiche delle divisioni classiche tra spazi (la prospettiva articolata da Mackinder, o quella sui continenti di centro-confine-esterni [heartland-rimland-offshore continents] di Spykman) )? E nella sua opinione, forse e più in generale, la storia ha un lineare o un andamento ciclico?

Lo sviluppo tecnologico non abolisce affatto i principi della geopolitica classica, semplicemente perché Terra e del Mare non sono sostanze ma concetti. Terra è un modello centripeto di ordine, con un asse chiaramente espressa e costante. Mare è un campo, senza un centro solido, di processualità e atomismo, con la possibilità di numerose biforcazioni. In un certo senso, l’aria (e quindi anche l’aviazione) è aeronautica. E anche la parola astronauta contiene in sé la radice “Nautos”, che proviene dalla parola greca utilizzata per indicare la nave. Acqua, aria, spazio esterno – queste sono tutte le versioni del sempre più diffusa concetto di Mare. Quello di Terra in tale situazione rimane invariato. La strategia di Mare è diversificata; la strategia di Terra rimane complessivamente costante.

È possibile che sia questa la ragione che negli ultimi dieci anni ha permesso la vittoria della Terra sopra il Mare; dopo tutto, capitalismo e progresso tecnico sono attributi tipici del Mare. Ma tenendo presente il carattere fondamentale dell’equilibrio tra Leviathan e Behemoth, le proporzioni possono cambiare in qualsiasi momento; il Titano che si innalza può essere gettato nell’abisso, come Atlantide, mentre il motivo della vittoria della Thalassocrazia diventa la sorgente della sua caduta. La Terra, quale asse geografico della storia, rimane invariato. C’è Terra e Mare, anche su Internet e nel mondo virtuale: sono le linee direttrici e gli algoritmi di tematizzazione, associazione e separazione, i raggruppamenti di risorse e i protocolli. L’Internet cinese è terrestre; quello occidentale, nautico.

Lei ha tradotto un gran numero di opere filosofiche e geopolitiche straniere in russo. Quanto sono importanti gli scambi di conoscenza per la formazione delle sue idee?

Ho recentemente completato la prima versione del mio libro Noomachy, interamente dedicato proprio alla Logoi di diverse civiltà, e quindi alla circolazione delle idee. Sono convinto che ogni civiltà abbia un proprio particolare Logos. Cogliere in questo e trovare paralleli, analogie e dissonanze nel proprio Logos è assolutamente affascinante e interessante. Questo è il motivo per cui sono sinceramente interessato alle culture più diverse, dal Nord America a quella australiana, dall’araba alla latino americana, polinesiana a scandinava. Tutti i Logoi sono diversi e non è possibile stabilire tra di loro una gerarchia. Così a noi resta soltanto di acquisirvi familiarità. Henry Corbin, il filosofo francese e protestante che ha studiato lo sciismo iraniano per tutta la sua vita, ha detto di sé: «Noi siamo sciiti». Non era sciita in senso religioso, ma senza sentirsi uno sciita, non sarebbe stato in grado di penetrare nelle profondità del Logos iraniano.

Ecco come mi sentivo, lavorando su Noomachy oppure traducendo testi filosofici o poesie da altre lingue: in particolare, mentre apprendevo Pierce e James, Emerson e Thoreau, Poe e Pound io stesso ho sperimentato come “Noi siamo americani”. E nel volume dedicato a Cina e Giappone, quanto “siamo buddhisti”. Questa è la grande ricchezza del Logos di varie culture: sia quelli simili al nostro come di quelli interamente diversi. E questi Logoi sono in guerra; di conseguenza, Noomachia, cioè la guerra dell’intelletto. La quale non è lineare e non è primitiva. Si tratta di una grande guerra. Che crea quanto noi chiamiamo l’‘umano’, tutta la profondità e la complessità che il più delle volte sottovalutiamo.

Ultima domanda. Lei si definisce l’«ultimo filosofo dell’impero». Cos’è l’Eurasitismo e come si relaziona al perno globale delle distribuzioni di potenza?

Eurasiatismo è una visione del mondo elaborata, alla quale ho dedicato un paio di libri e un numero incalcolabile di articoli e interviste. In linea di principio, è alla base della Teoria Multipolare del Mondo e della Quarta Teoria Politica, in combinazione con la geopolitica, ed è in consonanza con il tradizionalismo. Il pensiero principale dell’Eurasiatismo è in un’antropologia pluralista, che rifiuta l’universalismo. Il significato dell’impero per me è che esiste non un impero, ma come minimo due, e anche di più. Allo stesso modo, la civiltà non è mai singolare; c’è sempre qualche altra civiltà che ne determina i confini. Schmitt ha chiamato questo come Pluriverso, considerandolo come la caratteristica principale della politica. L’impero eurasiatico è l’unificazione politica e strategica di Turan, una direttrice geografica della storia in opposizione alla civiltà del Mare o impero atlantista. Oggi, gli Stati Uniti sono l’impero atlantista. Kenneth Waltz, nel contesto del neorealismo nella IR Theory, ha concettualizzato l’equilibrio di due poli. L’analisi è molto precisa, anche se ha commesso un errore circa la stabilità di un mondo bipolare e la durata dell’URSS.

Ma nel complesso ha ragione: nel mondo c’è un equilibrio globale di imperi, non di stati-nazione, la maggioranza dei quali non può pretendere la sovranità, che rimane soltanto nominale (chiamata «ipocrisia globale» da Stephen Krasner in Theory Talk # 21) ). Proprio per questa ragione, io sono un filosofo dell’impero, come quasi ogni intellettuale americano, che lui lo sappia oppure no. La differenza è soltanto che egli pensa di se stesso quale filosofo dell’unico impero, mentre io penso a me stesso come filosofo di uno degli imperi, quello eurasiatico. Sono più umile e più democratico. E questa è tutta la differenza.

•

Alexandr Dugin è un filosofo russo, autore di oltre trenta opere su argomenti quali sociologia della fantasia, sociologia strutturale, etnosociologia, teoria geopolitica, teoria delle relazioni internazionali (qui IR Theory), teoria politica, e ha dedicato quattro pubblicazioni al filosofo tedesco Martin Heidegger. Le pubblicazioni più recenti sono Konflikte der Zukunft – Die Rückkehr der Geopolitik (2015), Last War of the World-Island: The Geopolitics of Contemporary Russia, (2015), Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism (2014). Tra i libri disponibili soltanto in russo: Konservativnaia revoliutsiia, Arktogeia (1994), Pop-kultura i znaki vremeni, (2005) Noomahia: voiny uma. Tri Logosa: Apollon, Dionis, Kibela (2014). Le traduzione in inglese includono Foundations of Geopolitic (1997), The Fourth Political Theory (2012), Putin vs. Putin (2014), Martin Heidegger: The Philosophy of Another Beginning (2014). In italiano si possono leggere gli articoli Julius Evola e il tradizionalismo russo (2000), Il mondo multipolare e l’idea di post modernità (2014).

•

Link correlati:

The Fourth Political Theory website (inglese)

The Fourth Political Theory website (italiano)

Evrazia.tv (russo)

Evrazia.tv (inglese)

Geopolitics.ru (inglese)

International Eurasian Movement (inglese)

Center for Conservatism Studies (russo)

Center for Conservatism Studies (pagina Facebook)

Who is Alexander Dugin? Interview with Theory Talks editor Michael Millerman (YouTube)

•

Immagine: “Before a concert of Children’s Choir of Russia”, Mosca 25.12.2015.

Traduzione: Claudio Comandini