Esordio e parafrasi. Il Carso di Scipio Slataper. L’indagine di Ara e Magris. Trieste cosmopolita per sottrazione. Morfologia psichica della foiba. Storia di un confine tra disgregazione dell’impero e terre irredente. Ghiglianovich: la tensione dalmata all’Italia. Trumbić: il croato che pensava in italiano. Puecher e il Movimento operaio triestino. L’irredentismo da Oberdan a Timeus. Fiume con D’Annunzio e senza. Il provincialismo letterario di Ziliotto e la contemporaneità di Saba e Joyce. Svevo: la città come giocattolo sentimentale. Italo Sauro: italianità dei confini. Galleria culturale di una Trieste atipica da Stuparich a Balzen. Henrik Tuma: il retroterra sloveno di Trieste. Giorgio Alberto Chiurco e Giuseppe Cobolli Gigli e il fascismo. La Foiba di Pisino e Giulio Verne. Il confine orientale dall’invasione della Jugoslavia all’annessione al Reich. Nazionalisti e comunisti nelle resistenza jugoslavia. Mario Riva e Carlo Ravnich: ufficiali e partigiani . Insurrezioni in Istria e la presa di Trieste. Le ondate di violenza del 1943 e 1945. Il fratello di Pasolini e l’eccidio di Porzûs. L’esodo dei profughi. Eros Sequi: la cultura italiana in Jugoslavia. Sergio Endrigo e la sottana di Trieste. Guido Crainz: dolore ed esilio nelle regioni europee. La poesia di Dubravko Horvatić. La costituzione della letteratura croata e la nazionalizzazione degli scrittori. Giacomo Scotti: la poesia, il comunismo e la Jugoslavia. La mancata missione di De Gasperi. Il trattato di Osimo. Le due non-appartenenze di Tomizza. Nuovi equilibri dell’area. Il giorno del ricordo e le amnesie di destra, di sinistra e d’altri paesi. Incontro con Trieste. Storie dei luoghi. Foibe e Basovizza. De Castro e il contemporaneamente. Commiato dalle foglie.

1. Esordio

Vorrei dirvi che siamo tutti uguali, vorrei dirvi che non è mai colpa di nessuno per le violenze di questo mondo, vorrei dirvi che i confini non esistono e non dovrebbero nemmeno essere pensati. Ma tutto questo non è vero. So che molti tra voi, alcuni dei migliori, impostano le loro battaglie, alcuni addirittura la propria stessa esistenza, sul riconoscimento dei diritti per chi è da loro stessi diverso: eppure, è diventato troppo facile usare queste parole, e occorre farlo con particolare scaltrezza e sagacia, e così evitare che si propaghino inganni e soprusi proprio laddove si cerca di evitarli. Altri, coloro che dalle battaglie per l’identità di questo o quello si sentono legittimati a spandere ogni veleno, comprendano, per una volta almeno, quanto loro stessi siano in fondo nient’altro che bastardi, accettando tale eventualità come meno dannosa di quella di fingere e mentire.

Con le stesse due parole da me usate per quest’incipit, nel 1911 il ventitreenne Scipio Slataper dava inizio al particolare intreccio di riflessioni autobiografiche e territoriali contenute ne Il mio Carso. Il libro testimonia una diversità tanto incomprensibile quanto effettiva, e anche fortemente desiderata, iniziando a dar voce ai peculiari contrasti della cultura triestina, nella quale le componenti italiane, tedesche e slave si incontravano senza fondersi. Una cultura la cui essenza, come segnalano Angelo Ara e Claudio Magris nel fondamentale Trieste. Un’identità di frontiera (1987), ha una realtà storico-sociale definibile soltanto per sottrazione, caratterizzata da un’estraneità radicale. Un’immagine di quest’estraneità la possono fornire anche le numerose grotte naturali presenti sull’altopiano carsico, formate dalla disgregazione delle rocce calacaree, delle quali quelle verticali sono chiamate foibe.

Anche oggi che l’estraneità a se stessi esprime una condizione paradossale per quanto piuttosto comune, trovarsi chiusi in una buca è un tipo di “sottrazione” non propriamente quotidiana. Ma dove i paradossi permettono di inquadrare in maniera ampia realtà complesse, si può dire che i martiri delle foibe rappresentino uno dei più grandi successi del fascismo ed esprimano una delle conseguenze più dirette della politica risorgimentale. Tale riconoscimento, se non nega il tessuto culturale italiano di Trieste, ammette pure che la grandezza della città dipendeva dall’essere il principale porto del multietnico impero asburgico: e soprattutto, non nega in nessun modo il dramma degli uccisi e degli esuli giuliani, istriani e dalmati. Il dramma esiste ed è stato a lungo taciuto: insieme a tanti altri, ieri come oggi.

2. Prima

Il dramma è reale: al punto da non avere un unico atto, non una sola ed esclusiva regia. La sua realtà presenta prospettive e valutazioni tra loro molto diverse: e doove è possibile sottrarsi ai vari interessi in gioco, si può riscontrare che le questioni sono davvero scomode per tutti. Ad inaugurarle fu la rottura della convivenza secolare tra popoli di lingue e culture diverse, nella quale sotto il dominio di Venezia la zona era vissuta per cinque secoli. Tuttavia, la sovranazionalità, pur se convalidata come condizione d’esistenza dall’Impero asburgico, al quale i territori erano stati assegnati dal Congresso di Vienna nel 1815, comincia a venir meno a partire dai moti popolari della Primavera dei Popoli del 1848. Così, per reagire alla disgregazione e alla perdita di territori a favore del Regno d’Italia, che ha annesso il Veneto, l’imperatore Francesco Giuseppe emana le disposizioni contenute nel verbale del Consiglio della Corona del 12 novembre 1866, proclamando in quei territori di confine una politica di epurazione dall’influenza italiana e quindi di slavizzazione e germanizzazione da effettuarsi «con energia e senza scrupolo alcuno».

Cominciano così a delinearsi i diversi elementi di conflitto. Sloveni e croati sono rivali tra loro e in competizione soprattutto con i tedeschi. Gli italiani sono divisi in diversi gruppi: quelli dell’Istria, in netto calo demografico, osteggiano in modo particolare il bilinguismo; quelli del Venezia Giulia e Friuli sono particolarmente attivi nel movimento irredentista; quelli della Dalmazia, dove ci sono centri significativi come Zara, dal 1909 subiscono l’estromissione dalle amministrazioni comunali e la proibizione di parlare la loro lingua.

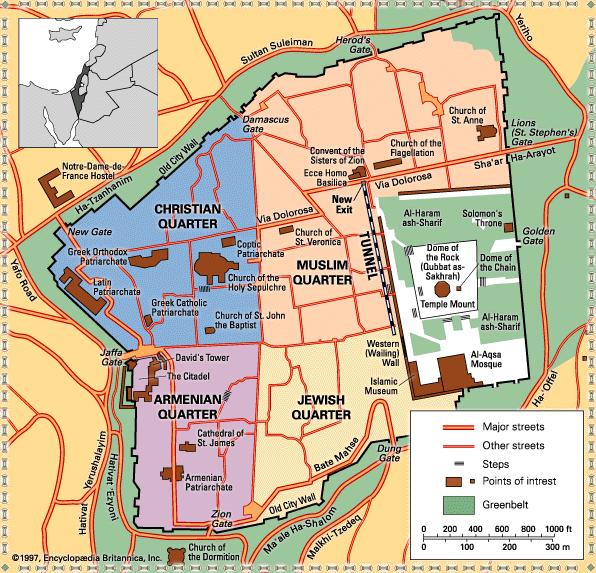

Trieste riceve uno strumento per gestire le proprie specificità con il Consiglio-Dieta del 1860; dall’anno successivo conosce diverse repressioni degli italiani, e tra il 1903 ed il 1913 ne sono forzatamente espatriati circa 35.000; da parte loro, gli sloveni sentono propria la città per continuità territoriale e per maggioranza della popolazione (58%). Trieste, porto franco dal 1719, sede di numerose compagnie assicurative e dotata di una spiccata vocazione commerciale, ha come impronta architettonica prevalente il neoclassicismo mitteleuropeo tipico della reggenza illuminista di Maria Teresa. La lingua prevalente è però l’italiano e, nonostante la lontananza dagli altri centri, acquista importanza nei processi culturali di un paese ancora in formazione; tali processi sono sostenuti in modo particolare dalla componente ebraica, che fino alla II Guerra mondiale conosce il principale porto di imbarco per la Terra santa nella città, definita Porta di Sion, e trovano agganci con il lavoro del gruppo fiorentino de La Voce a cui appartiene anche Slataper, italiano di padre croato incline a pensare che la convivenza civile dipenda dall’equilibrio di cultura.

L’impero austroungarico si stabilisce nel 1867 sotto l’idea di due regni sottoposti ad un unico sovrano, proponendosi di contenere una realtà multietnica ormai sottoposta alla spinta centrifuga dei differenti nazionalismi. A tale affascinante progetto non riesce certo a corrispondere un paradiso di bontà, laddove anche tra austriaci e ungheresi i rapporti erano perlopiù improntati alla diffidenza e al tradimento mentre molti popoli sognavano una nazione indipendente, anche come espressione statale di lingue e culture già esistenti. Gli italiani guardano al Regno d’Italia. Invece, gli slavi conoscono differenti centri di gravitazione: gli sloveni, pur popolando Trieste più di Lubiana, sono prossimi all’area mitteleuropea alemanna; i croati, anche se vicini agli interessi dell’impero, sono esposti al confine con il Levante; i serbi hanno presenza molto discreta, a lungo condivisa con i greci, nella comunità di fede ortodossa tuttora esistente. I tedeschi, da parte loro, tendono ad assimilarsi al contesto e con il tempo spariscono quasi impercettibilmente.

Il nazionalismo è al suo nascere, e anche le posizioni più nette conoscono ampie sfumature. Lo zaratino Roberto Ghiglianovich, considerato l’iniziatore dell’irredentismo, testimonia l’esistenza di una biculturalità veneto-slava tipica della Dalmazia, pur se a suo avviso l’elemento croato e quello germanico guardano in una direzione che non è quella delle coste italiane; parellelamente, lo spalatino Ante Trumbić, inizialmente tra i più importanti fautori del Regno di Jugoslavia e in seguito in aperta rottura con le misure anticostituzionali del re serbo Alessandro I, dichiara di parlare in croato ma di pensare in italiano. La rinuncia ad ogni particolarismo irredentista è sostenuta dal Movimento operaio triestino, che organizza con successo lo sciopero generale del 1902 per ottenere nel 1907 un ottimo risultato elettorale; il movimento coniuga con responsabilità eredità risorgimentale e apertura internazionalista e, pur se troppo integrato nel quadro asburgico per essere rappresentativo di componenti ormai apertamente contrapposte, attraverso Edmondo Puecher continua ad esercitare influenza fino al secondo dopoguerra.

L’irredentismo italiano conosce un esponente storico in Guglielmo Oberdan, ufficiale austriaco arteficie dell’attentato a Francesco Giuseppe in visita a Trieste per il cinquecentanario dell’appartenenza della città all’impero, e ha come teorico radicale Ruggero Timeus, acerrimo avversario degli slavi. Gli scontri frontali che segnano la Grande Guerra conducono l’impero austroungarico alla sua fine, ma il suo smembraento soddisfa, peraltro con le delusioni della cosidetta “vittoria mutilata”, soltanto le pretese del giovane regno sabaudo, che si espone ai difficili negoziati del Trattato di Versailles. Le difficoltà diplomatiche trovano emblema nella vicenda di Fiume, dalla composizione particolarmente complessa e da tempo corpus separatum tra territori austriaci e ungheresi, che dal 1919 diventa sede della Reggenza Italiana del Carnaro, guidata dal poeta Gabriele D’Annunzio. Per dare un’idea di come la storia possa cambiare le prospettive, la repubblica di Fiume fu sostenuta da Lenin così come questa fu la prima entità statale a riconoscere l’Unione Sovietica; dopo varie peripezie, che opporranno tra loro Mussolini ancora giornalista filoirredentista e Badoglio impegnato a isolare la città per conto del regno, il vate è cacciato con le armi nel Natale di Sangue del 1920; nel 1924 Fiume entra definitivamente in Italia.

Nel 1918 l’ingresso dei Savoia aveva costretto Trieste ad una drastica diminuzione di importanza; il delicato equilibrio di convivenza tra le diverse comunità, già incrinato da tempo, si infrange per l’irrigidirsi di un nazionalismo italiano piuttosto convenzionale e provinciale, la cui espressione si può trovare nell’antiquaria, manierata e forzatamente apolitica Storia letteraria di Trieste e dell’Istria pubblicata da Baccio Ziliotto nel 1924. Seguendo altre coordinate, continua a prendere forma il peculiare cosmopolitismo della città; ne sono esponenti significativi l’ebreo triestino Umberto Saba, con l’anarchica poetica semplicità di una «scontrosa grazia» (Trieste, 1912), l’irlandese James Joyce, che nella città apprende l’arte dell’Ulysses (1922) di immergersi nell’inconscio collettivo attraverso la psicologia privata, l’ebreo tedesco Ettore Schmitt, conosciuto come Italo Svevo che, anche se per vivere è dedito al commercio e inizialmente è scarsamente riconosciuto, è particolarmente in sintonia con altre significative testimonianze letterarie nella consapevolezza che tutto si trasformi in parole dileguandosi senza lasciare altra traccia. Da parte sua, il paese si comporta con la città come il personaggio del romanzo Senilità (1898), trattandola con la cura di un vecchio incapace di riconoscergli troppa importanza: «Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai mai essere più importante di un giocattolo»: e, come questi per la sua giovane conquista, l’Italia impazzì per Trieste.

Per gli sloveni la città rappresenta una via d’emancipazione dalla ruralità da accettare anche a prezzo di lavori sottopagati, mentre imparare l’italiano, oltre ad essere una necessità, rappresentava anche un ricercato segno di distinzione. Tuttavia, come prima era accaduto per gli italiani, agli sloveni non viene più concesso di parlare la propria lingua. E se non molto tempo fa anche il carinzio Haider aveva trovato il coraggio di ribadire tale bestialità, tra i campioni storici di tale tendenza svetta un personaggio dal nome di Italo Sauro, figlio del famoso eroe del risorgimento Nazario, giustiziato dagli austriaci proprio nell’istriana Pola. Da parte sua, l’inquietante “italosauro” inaugura una lunga serie di violenze sistematiche basate sulla negazione radicale dei diritti dello slavo, a cui Slataper aveva detto «È tempo che tu sia padrone». Se lo scrittore non era alieno da un puerile paternalismo, la giovane e inesperta nazione italiana prosegue nei confronti degli slavi inglobati nei territori con un crescendo di misfatti, esplicitamente istigati e glorificati da Mussolini nel discorso di Pola del 1920 («Di fronte ad una razza inferiore e barbara come la slava, non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone»). Lo stesso anno a Trieste viene incendiata la Narodmi Dom, l’importante casa della cultura slovena, mentre il Trattato di Rapallo assegna definitivamente all’Italia le sue porzioni dell’area, le quali, seppure tra loro discontinue, permettono il dispiegarsi dell’amministrazione del Regno.

Sospesa su un vuoto senza passato storico e privata del suo territorio, Trieste continua a mantenere in modi più o meno nascosti il senso di una cultura diversa da quella della retorica patriottarda. Ne sono esponenti lo scrittore Giani Stuparich, il filosofo Giorgio Fano, il giornalista Silvio Benco, il musicologo Aldo Oberdorfer, lo psicanalista Edoardo Weiss, il pittore Vito Timmel, il poeta Srečko Kosovel, il raffinato pensatore e consulente editoriale Bobi Balzen, più di ogni altro testimone del perdurante senso di assenza di una città che sembra non essere in nessun luogo. L’irredentismo sloveno conosce un esponente significativo in Henrik Tuma, per cui l’italianità di Trieste può essere compresa solo considerandone il retroterra economico e geografico slavo e nel quadro di una Jugoslavia socialista. L’Italia irrigidisce le sue posizioni con l’avvento del regime fascista, e la redenzione giunge definitivamente nelle zone con le discutibili geste degli squadristi, entusiasticamente documentate dallo storico di estrazione repubblicana Giorgio Alberto Chiurco, nativo istriano, figlio d’irredentisti e già perseguitato dal governo austro-ungarico.

Nel 1923 la legge Gentile elimina le lingue minoritarie dalle scuole, e nel 1925 proibisce l’uso di lingue diverse dall’italiano nell’amministrazione pubblica. Giuseppe Cobolli Gigli, ministro dei Lavori Pubblici, peraltro di origine slovena, nell’opuscolo Il fascismo e gli allogeni (1927) teorizza la pulizia etnica dei territori e la deportazione della minoranza slava, da sostituire con coloni italiani provenienti dalle altre regioni italiane. Il piano si dirama da Pisino, ombelico dell’Istria, costruito sul bordo di una voragine scavata dal torrente Foiba (in croato Pazinčica) nel suo inabissarsi sotto il castello di Montecuccoli; di queste acque che si perdono misteriosamente nella fenditura del terreno, chiamano dagli italiani Foiba e dai croati Jama, ne parla con ammirazione Jules Verne nel Mathias Sandorf (1885) facendovi fuggire i due protagonisti prigionieri nel castello; in maniera più truce, invece per Cobolli Gigli la Foiba rappresenta un «Degno posto di sepoltura per chi, nella provincia, minaccia con audaci pretese le caratteristiche nazionali dell’Istria». A testimone, lo zelante ministro riporta una canzone in voga tra gli squadristi del paese: «A Pola xe l’Arena/ la Foiba xe a Pisin:/ che i buta zo in quel fondo/ chi ga certo morbin» (A Pola c’è l’Arena/ la Foiba è a Pisino:/ in quell’abisso vien gettato/ chi ha un certo pruritino).

Un decreto del 1927 ottiene l’italianizzazione forzata dei toponimi e dei cognomi di famiglia dei cosidetti allogeni, vengono chiuse le scuole e la stampa slava, il croato e lo sloveno spariscono dalle lapidi sepolcrali e dalla vita quotidiana, funzioni religiose, processi e tutti gli atti pubblici possono essere celebrati soltanto in italiano. Finiscono al confino in migliaia, i dipendenti statali sono trasferiti, e centinaia di italiani democratici, socialisti, comunisti e cattolici, che soprattutto a Rovigno, Pola e nel bacino carbonifero di Albona-Arsia si impegnano nella difesa dei più elementari diritti, subiscono attentati, arresti, processi e anni di carcere da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Mentre procedono persecuzioni e sottrazioni di beni, circa 350.000 sloveni e 60.000 croati fuggono, metà si dirigono nelle due Americhe e l’altra metà in Jugoslavia.

Inizia il secondo conflitto mondiale, e nel 1941 si verificano ulteriori attacchi agli slavi da parte delle Camicie Nere, mentre nell’aprile il gen. Ambrosio partecipa all’invasione del Regno di Jugoslavia con le potenze dell’Asse, causandone lo smembramento e ottenendo all’Italia la quasi integralità della Dalmazia. Dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943 gran parte del territorio del nord Italia è consegnato al Terzo Reich; il Nazismo, intenzionato a porsi in continuità con l’Austria asburgica, esprime nei confronti della regione una particolare attenzione, mentre nella Risiera di San Sabba incrementa le funzioni un campo di concentramento non soltanto per i “soliti” ebrei, ma anche per slavi comuni e dissidenti italiani.

Per farla breve, tali fatti continuano ad essere rimossi proprio da molti di quelli che oggi parlano di stragi dimenticate. Ad essere tuttora dimenticata è però quanto possa essere stata assurda l’ostinazione di proclamare un’identità esclusiva in zone di confine: continua inoltre ad essere dimenticata la decisa imposizione del fascismo di identificarsi con l’Italia e l’italianità. Incapace di tutelare la propria cultura e gli stessi italiani, la politica del paese deve assumersi le principali responsabilità del devastante sviluppo dei conflitti già in corso: infatti, la propaganda italiana registro grande e controproducente efficacia proprio sugli slavi, che non dimenticarono niente e anzi esasperarono le loro posizioni, facendo vendetta senza troppi scrupoli. Come spesso accade alla belva umana di ogni nazionalità. Come se le nazioni esistessero per permettere questo.

3. Durante

La storia procede sempre un po’ zoppa, ma dire che la situazione sul confine orientale sia stata particolarmente difficile è un eufemismo. Nella concitazione di una guerra che aveva come componenti, oltre al conflitto tra Nazisti e Alleati, anche il nazionalismo slavo e il comunismo bellico, e nella quale l’Italia era perduta come non mai, accade che collaborazionisti italiani e partigiani slavi si contendano proprietà, mentre le rappresaglie slave coinvolgono soprattutto gli italiani che fascisti non erano mai stati. Infatti, per un calcolo eminentemente politico, l’accanimento contro costoro avviene proprio perché rispetto a quelli che erano stati fedeli al regime erano più problematici da gestire per il nazionalismo espansionista slavo, che in Giulia e Dalmazia trova sponda soprattutto nel comunista sloveno Edvard Kardelj. I Cetnici, legati alla monarchia serba, formulano una resistenza antinazista di stampo nazionalista e anti-comunista, fino al 1943 sostenuta dagli Alleati; i croati si esprimono perlopiù in senso nazionalista, avendo un governo fascista retto dagli Ustàscia del vescovo Ante Pavelić, affiancatore le forze dell’Asse che già nel 1941 riempie le [foibe di zingari, slavi e comunisti.

L’Italia balza dal fronte nazista a quello alleato mantenendo e subendo le ambiguità per cui tuttora la resistenza europea non riconosce quella italiana; l’Esercito di liberazione jugoslavo obbedisce a Tito, rivoluzionario comunista croato di madre slovena, e riceve in un primo periodo aiuti da inglesi e russi. Le entità italiane e slave si incontrano in modi diversi: nell’entroterra rurale e nelle principali città, dove si mantiene un diffuso collaborazionismo nazista, gli insorti slavi considerano fascista e italiano sinonimi; tuttavia, sul campo di battaglia si verificano anche significative collaborazioni tra partigiani e soldati.

Dopo l’Armistizio dell’8 settembre e fino al 13 ottobre 1943 si scatena una prima ondata di violenza con l’occupazione dell’Istria da parte degli slavi, minacciati della controffensiva nazista che rivendica i territori; la rappresaglia porta alla morte di 5.216 persone e alla deportazione nei lager di altre 10.000. Il momento è molto complesso e decisamente confuso, e si verificano diversi episodi piuttosto anomali. Il capitano dell’esercito Mario Riva, di stanza in Albania, conquista titoli e medaglie tanto per gli slavi quanto per gli italiani: alla guida del battaglione Italia, nella zona di Tara-Vukovet sconfigge i Nazisti affiancati da cetnici, musulmani, albanesi e reparti della legione camicie nere Firenze; morto nello scontro, l’Esercito di Tito gli rende i massimi onori nominandolo eroe di guerra (Junak) e anche l’esercito italiano gli decreta la medaglia d’oro al valor militare alla memoria, pur lasciando in ombra le sue particolarissime ragioni. A dicembre, ex militari del regio esercito guidati dal gen. Carlo Ravnich, istriano, danno vita al distaccamento partigiano Garibaldi, in lotta contro i Nazisti con la collaborazione degli slavi, che consapevoli dell’importanza di Trieste cercano di conquistarla; Ravnich viene presto reintegrato nel ricostituito esercito italiano.

Il piano slavo di occupare i territori prima dell’arrivo angloamericano è definitivamente favorito nel 1945 da un ordine di Togliatti (Lettera al Presidente del Consiglio Bonomi), che delega ogni iniziativa all’esercito di Tito. A Trieste entrano le truppe neozelandesi, che disarmano i partigiani italiani del Comitato Liberazione Nazionale e lasciano via libera a quelli slavi. Durante l’occupazione slava, che per 45 giorni imperversa nei territori di Trieste e Gorizia, prende il via la seconda ondata di violenze contro gli italiani, durante la quale alla dura persecuzione dei civili si affianca l’internamento massiccio dei militari. L’8 maggio Trieste è proclamata città autonoma della Repubblica Jugoslavia; il 9 giugno ne prendono il controllo gli Alleati.

È soprattutto durante le ondate di violenze del 1943 e del 1945 che in alcune delle foibe presenti sul Carso vengono gettate molte persone di nazionalità italiana; secondo alcune testimonianze, ai corpi dei morti si aggiungono anche quelli dei vivi. Una dichiarazione di fine gennaio 1944 stilata dal segretario del Partito fascista repubblicano e pubblicata dalla stampa della Repubblica di Salò, dichiara che in Istria furono infoibate 349 persone, prevalentemente fascisti. Per lo storico Mario Pacor, che si basa su documenti dei Vigili del fuoco, le persone effettivamente infoibate furono circa 400-500. Luigi Papo, ex militare fascista e istriano, alle 326 vittime accertate delle foibe aggiunge 994 salme esumate nel territorio complessivo, oltre a 3.174 vittime nei campi di concentramento e altre 5.643 presunte; a questo totale di 10.317 aggrega 6.363 dispersi, arrivando così al 5% della popolazione di lingua italiana. A detta di Dario Alberi, autore di una guida dell’Istria di rara completezza e ben 2000 pagine, pubblicata per la LINT di Trieste (1997- 2001), le vittime complessive furono 20.000.

Lo storico sloveno Joze Pirjevec (Foibe, una storia d’Italia, 2009) rileva, tra le varie irregolarità, che nel conteggio le donne furono segnate una volta con il nome da nubile e un’altra con il nome da sposate, e che esistono sovrapposizioni tra i nominativi già presenti nelle liste dei campi nazisti, come se questi fossero risorti per poi andare a morire di nuovo nelle foibe. La Legge 30 marzo 2004 n. 92 assimila gli infoibati agli scomparsi e a quanti sul confine orientale dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 furono soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, a coloro che entro l’anno 1950 sono deceduti in seguito a torture, deportazione e prigionia, escludendo soltanto i morti in combattimento. Ci sarebbero inoltre, anche se non rientrano in tale casistica, 17.000 istriani caduti per le repressioni nazifasciste. Ad ogni modo, il dato più obiettivo che possiamo trarre da questi conti è che le ampie variazioni di stima non sono in grado di venire a capo né delle difficoltà di verifica, né tantomeno delle diverse impostazioni ideologiche.

Così, le popolazioni dell’estremo oriente italiano, dopo essere state coinvolte nelle scelte di una patria che le annette parzialmente e con grande fatica, vengono lasciate isolate su terre ancora troppo lontane, che dovranno poi essere addirittura abbandonate nell’incalzare delle conseguenze della politica fascista. La quale, come testimoniano gli ordini di «Demolire, uccidere ed internare» impartiti dal gen. Mario Roatta (Circolare 3C del primo marzo 1942, poi ripetuti anche in agosto), fino alla fine si dimostrò sistematicamente violenta, per venire però rapidamente disconosciuta dal paese entrato nella fase dell’Armistizio e in cerca di condizioni propizie alla prossima ricostruzione.

Da parte sua, la resistenza slava colpisce per presunti «Rapporti con il nemico» anche partigiani antifascisti quali Francesco De Gregori, zio del cantautore omonimo, e Guido Pasolini, fratello dello scrittore Pier Paolo, appartenenti alla brigata Osoppo e coinvolti insieme ad altre 15 persone nell’eccidio di Porzûs del febbraio 1945. A dare l’ordine di uccidere è però un italiano: il padovano Mario “Giacca” Toffanin della brigata Garibaldi, che sfugge all’ergastolo decretatogli dalle autorità italiane riparando in Jugoslavia dove riceve anche l’onorificenza Partizanska spomenica 1941, per venir infine graziato nel 1978 dal presidente Pertini. Pier Paolo Pasolini ricorderà il fratello nella poesia Vittoria (su Poesia in forma di rosa, 1964), parlandone con esplicito orgoglio in un articolo (su Vie Nuove 15.07.1961, poi in Le belle bandiere, 1972, pp. 110-112), riconoscendo in un racconto anche i sogni e le disillusioni del socialismo slavo (Il sogno di una cosa, 1962).

Mentre per temperare le opposte pretese gli Alleati progettano il mai realizzato Territorio Libero di Trieste, privo di sovranità e sottoposto a controllo militare permanente, con il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 l’area viene divisa in due settori. La Zona A comprende Trieste, Montefalcone e Muggia, è amministrata dagli anglo-americani e successivamente agli Accordi di Londra del 1954 viene affidata all’Italia, che aveva già mantenuto Gorizia e il resto della Venezia Giulia; la Zona B, con Capodistria, Pirago, Umago e Cittanova, è sotto amministrazione jugoslava, che nel frattempo ha riacquisito le altre zone istriane e dalmate. Nel 1947 a Fiume un irredentista uccide la massima autorità alleata; negli anni ’50 un contro-esodo da Montefalcone composto da operai specializzati è perseguitato dalle autorità jugoslave, soprattutto a causa dei contraccolpi della rottura tra Tito e Stalin. Nell’enclave di Zara, per il 90% distrutta dalle bombe alleate, nel 1953 vengono definitivamente chiuse le scuole italiane e addirittura sono divelti alcuni leoni di San Marco, simbolo di Venezia. A Trieste nel 1947 in piazza dell’Unità d’Italia una manifestazione italiana spontanea è falciata dai carri armati alleati provocando cinque morti, ricordati da una lapide apposta nella piazza; i moti del 1953 provocano altri sei morti; per quanto non ufficialmente commemorate, costoro sono da enumerare tra le circa 443.000 vittime di guerra italiane.

Dal 1947 nei campi alla periferia di Trieste iniziano ad ammassarsi profughi giuliani, istriani e dalmati di lingua e cultura italiana, e anche slavi costretti all’espatrio dagli eventi. L’indegna ospitalità ricevuta ai porti di Venezia, Ancona, Bari e nei centri di accoglienza lascia emergere indifferenza e fastidio. L’esodo di circa 250.000 persone (per alcuni, addirittura 350.000) è un tradimento silenzioso. Nell’Istria slovena ci sono attualmente circa 3.000 membri dichiarati della comunità italiana, circa 25.000 in Croazia, tra Istria, Fiume e Dalmazia, altri anche nelle Bocche del Carnaro, nel multietnico Montenegro. La cultura della minoranza italiana viene particolarmente tutelata dallo scrittore Eros Sequi, che dopo aver fatto la resistenza con gli slavi si trasferisce nel paese e insegna letteratura italiana all’università di Belgrado fino al 1995, quando trova corso un’altra guerra che disgrega la repubblica federale voluta da Tito. Gli slavi del sud caduti durante la II guerra mondiale erano stati complessivamente più di un milione: circa altri 300.000 morti sta per aggiungersi, e a tutt’oggi la conta non è ancora finita.

In anni non sospetti, il cantautore Sergio Endrigo, nativo di Pola, città costiera ricca di memorie romane, nelle parole di [1947](http://www.youtube.com/watch?v=d1kYu2w8iko) (1969), di cui è stata realizzata anche una versione in friulano (2004) racconta con discreta malinconia la condizione di esule: «è troppo tardi per ritornare ormai […] la sera è un sogno che non si avvera mai». Se un’altra canzone ci riporta in tempo di valzer alla riflessione sulla città, con la «speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita […] vendi cara la tua sottana se vuoi essere italiana» (Trieste, 1981), Endrigo ha anche cantato in croato (Kud plove Ovaj Brod, 1970) e ha inoltre collaborato con il musicista e cantante croato Arsen Dedić. Aveva già testimoniato, con la struggente Aria di neve (1963) un peculiare gusto, consapevolmente “austroungarico” e stupidamente sottovalutato nell’Italia canterina; La ballata dell’ex (1966), storia di un partigiano perseguitato anche dalle autorità repubblicane, con onestà intellettuale sottolinea la continuità dell’Italia del dopoguerra con quella fascista.

4. Dopo

La tragedia del confine orientale italiano non è niente affatto isolata nella storia dell’insanguinato mosaico di cui l’Europa si compone, dove molte aree nel corso degli eventi sono state costrette a cambiare nazionalità e cultura. Tra queste, regioni un tempo tedesche quali la Prussia Orientale e i Sudeti, le zone delle Polonia passate alla Russia, e tutte quelle aree che, per usare le parole di Churchill, erano sede di «miscugli di popoli, causa di guai interminabili». I guai certamente non sono mancati, ma valutazione è errata: sono le sproporzioni tra rapporti demografici, interessi economici e forme culturali dominanti ad incrinare equilibri che possono anche essere fertili. Attenzioni premurose a tale problematica sono contenute nell’agile e fitto «quaderno di suggerimenti» di Guido Crainz Il dolore e l’esilio (2005), con numerosi rimandi a testi e percorsi preziosi per ritrovare il senso del dolore di tutti. Per dare ulteriormente spazio ad una certa polifonia, possiamo leggere il poeta croato Dubravko Horvatić, autore di più di cinquanta libri, poco noto in Italia se non per la sua adesione politica al nazionalismo croato. Un componimento privo di titolo (contenuto in Antologia della poesia dell’ex-Jugoslavia, a cura di Stevka Šmitran, 1997) sembra esprimere aperto scetticismo rispetto alle lotte per il potere.

«Di generazione in generazione assediamo questa città, attacchiamo le stesse mura, malediciamo gli stessi cancelli, di generazione in generazione accendiamo fuochi, interrompiamo mine, saliamo su queste asperità, di generazione in generazione rompiamo i giavellotti e pesanti attrezzi sui muri, C’erano, dicono, gli antichi canti, cha già hanno visto sui castelli, ma caddero giù, davanti ai piedi dei guerrieri colpiti dal fulmine. Già da mille anni la città è inespugnabile, le mura ci sono anche se nessuno le difende. Adesso assaltiamo noi stessi ancora in anni verdi, altri morirono per questa eredità, per alzare lo sguardo nel castello principale, attacchiamo con occhi rossi di sangue, le corazze sono arrugginite dal sudore, assaliamo anche se vi è afa e se c’è brina, ma le mura sono imponenti e salde, le mura sono come prima di mille anni fa. Colpiamo e ciascuno di noi in cuore bestemmia: dietro le mura ci sarà affatto la città?»

Per lungo periodo, le opere di Horvatić nell’ex-Jugoslavia, egemonizzata soprattutto dalla Serbia, hanno avuto circolazione piuttosto limitata; successivamente, l’autore si è distinto come uno degli artefici della letteratura croata e della sua storicizzazione. Questa è stata compiuta anche “nazionalizzando” (sostanzialmente, traducendone il nome) autori storici residenti nella Croazia e Dalmazia venete, quali Giovanni Bona-Boliris (per i croati Ivan Bolica), Ludovico Pasquali-Pascalis (per i croati Ludvig Paskvalic e Paskalic, ma è conteso anche dai serbo-montenegrini per cui diventa Ludovik Paskvojevic), e molti altri, tra cui Giovanni Bolizza, Cristoforo Ivanovich, Vincenzo Buiovich, che studiarono nelle università di Bologna, Padova e Roma e scrissero in latino e in italiano.

La letteratura italiana rappresenta indubbiamente il quadro in cui collocare con più pertinenza i loro contributi. Testimonianza significativa dell’appropriazione compiuta dai croati, indice rilevante della problematica complessiva e anche di come, tra le tante opportunità, si sia mancata pure quella di pensare ad una forma “adriatica” della letteratura universale, la fornisce il poeta italiano, jugoslavo e comunista Giacomo Scotti (La letteratura italiana in Dalmazia: una storia falsificata, «Quaderni Giuliani di Storia» a. XXIII n°1 gennaio-giugno 2002, pp. 21-35) approfondisce i rapporti tra nazionalismi e letteratura riguardo alla zona istriana, giuliana e dalmata .

Scotti è uno di quegli italiani che nel 1947 varca all’inverso «l’incerta linea di demarcazione sul Carso di Montefalcone-Doberdò» correndo dietro al «miraggio di una vita migliore in Jugoslavia» e che, per «l’innato ‘vizio’ della libertà intellettuale», già dal 1954 si ritrova a vivere «un susseguirsi di esili nell’esilio». Risiede ancora a Fiume, e oltre a fornire dati e ricostruzioni sulla questione delle foibe (Foibe e fobie, «Il Ponte delle Lombardia», n. 2, febbraio/marzo 1997), è anche testimone di prim’ordine dell’esperienza storica e politica della Jugoslavia e della sua dissoluzione nella guerra degli anni ’90, soprattutto rispetto alle separazioni che questa ha portato nella cultura complessiva di una regione costituita essenzialmente dalla coesistenza delle proprie diversità (Nuovi ponti oltre le nere barricate, «Pagina Zero», n. 5, Ottobre 2004). Tanto impegno è valso a Scotti da parte dei fascisti croati una prima minaccia di morte, e poi un’altra, per aver denunciato le persecuzioni nei confronti della minoranza serba della Krajne; nell’Italia dei poeti è invece spesso dimenticato, ma si sa, gli italiani sono distratti. Invece, per non dimenticare le guerre nei Balcani occorre collocarle nei processi di globalizzazione che ruppero la precaria coesione nazionale realizzata da Tito proprio nello stesso momento in cui la vittoria degli Alleati cominciava ad innescare quei medesimi processi.

Trieste da parte sua, dopo aver cambiato sette nazionalità in nemmeno quarant’anni ed entrata in una stagnazione di difficile soluzione, nel 1975 risolve formalmente le questioni a cui è appesa con il trattato di Osimo, che assegna definitivamente la Zona A all’Italia e la Zona B alla Jugoslavia; lo stesso anno, muore anche Pasolini, uno dei pochi ad aver esplicitamente ammesso le circostanze in cui anche suo fratello fu ucciso. L’unico esponente italiano politico a considerare gli aspetti propriamente culturali del problema adriatico è stato invece il democristiano De Gasperi, che nel 1953 per calcoli elettorali sbagliati manda all’aria la possibilità di acquisire parte della fascia costiera della Zona B, che mantiene una presenza italiana, rappresentata anche dall’emittente televisiva di Capodistria.

Tuttavia, con l’attenuarsi delle tensioni relative ai problemi dell’identità nazionale, l’area di confine conosce una notevole apertura; inoltre, a Trieste nel 1965 è eletto il primo assessore sloveno, il socialista Dusan Hrescak, e in Istria riprende importanza l’elemento italiano, determinando contesti bilingue disponibili a quel dialogo necessario e a lungo sfuggito. La “condizione” istriana riceve attenzioni, tanto partecipi quanto di portata internazionale, nell’opera di Fulvio Tomizza, che pur soffrendo della lacerazione dell’esodo rende integralmente il senso di quel paesaggio importando nella sua lingua l’intima esperienza del mondo slavo, facendosi testimone di una duplicità di inappartenenze priva di soluzioni: «un instabile e sofferto coesistere di due modi di essere e di sentire contrapposti, due appartenenze che non riuscivano a conciliarsi e s’incolpavano a vicenda.» (Il sogno dalmata, 1997 – pubblicato postumo nel 2001).

Nel 2004, dopo che la balcanizzazione ha coronato il crollo della Cortina di ferro, mentre il territorio è spartito tra le due nuove entità statali di Slovenia e Croazia frettolosamente riconosciute, il governo Berlusconi istituisce il Giorno del Ricordo del 10 febbraio, in evidente competizione con la Giornata della Memoria del 27 gennaio dedicata alle vittime della Shoa; riciclando per l’insensatezza della comunicazione i toni più funesti dell’irredentismo, la destra italiana butta benzina sui carboni e s’ingegna anche a produrre fiction piuttosto dubbie quali Il cuore nel pozzo,(2005), credendosi capace di giocare con un fuoco che, se ha lasciato ben poco, può comunque essere in grado di distruggere ancora.

Sul tardivo riconoscimento dell’intera problematica la sinistra, che ieri minimizzava, oggi non promuove i dovuti approfondimenti ma si limita, come su tante altre faccende, a fare i coretti con la destra, tanto per smuovere un po’ di voti e rafforzare il fragile orgoglio nazionale, peraltro esponendolo alle rimostranze della non proprio limpida Croazia. Trattati definitivi non sono mai stati stipulati, un risarcimento è stato effettuato solo dalla Slovenia, ma in una maniera considerata “parziale” che ha determinato il congelamento dei fondi da parte dello stato italiano. Occorre che ognuno si assuma le proprie responsabilità nei drammi collettivi: ma forse queste sono soltanto belle parole.

E mentre procedono i massacri della storia, rimangono estranee, come se davvero fossero state rinchiuse in fosse diverse, tanto le culture del vitale mondo slavo, quanto tradizioni culturali italiane antiche come quelle istriane e dalmate, radicate in Venezia e poi a Trieste rafforzatasi. In una sottrazione integrale, come in una dolina lo svuotamento carsico genera un vuoto, il silenzio della divinità si riempie di un tempio senza simboli e di una manciata di terra. Questo è quanto resta al campo di concentramento di San Sabba: non è un monumento che commemora un crimine militare, come già ha ricorda Sergio Kostoris (La risiera di Trieste, 1974), ma un monito per i giorni a venire. E di fronte ad un’insensatezza per la quale nessuno ormai rimane sorpreso nemmeno per i più profondi traumi della storia e forse neanche per la sparizione di mondi interi, possiamo scrivere, confrontandoci con una realtà nella quale, come nota Diego De Castro proprio rispetto a Trieste, «tutto esiste contemporaneamente».

5. Congedo

Ho visto Trieste. Elegantissima, triste e pensosa. Nella lancia di San Giusto ho visto convergere l’articolato mosaico di una città dalla pianta triangolare, che si triangola a sua volta in Opicina, caratteristico villaggio sloveno che guarda la frontiera, e in Muggia, l’unica località istriana rimasta all’Italia e un tempo dominio di quella Venezia che nel 1382 Trieste rifiutò per sottomettersi all’Austria. Ho raccolto memorie perdute tra il Molo Audace dove attraccò la prima nave italiana dopo la Grande guerra e il Grattacielo che importò lo stile americano nell’Italia fascista, mentre faticavo alquanto a trovare una birreria che mi piacesse; su quel tratto, che definire costa è un po’ uno sforzo, turisti tedeschi che sarebbero potuti essere ovunque e un ubriaco italiano che vagheggiava la patria passeggiavano, ignorandosi tra loro. In una dimensione cosmopolita per quanto paesana, calorosa come la bora eppure ricca di rifugi, ho visitato chiese e musei pronti a narrare mille vicende e ho raccolto libri e dischi che mi cadevano quasi nelle mani, ho parlato con persone interessanti, ho conosciuto ragazze carine e tizi buffi – e fin qui, tutto normale.

Se volessi fingere, potrei dirvi tutto quello che non so di casupole col tetto di paglia e di foreste di roveri, del Carso e delle città di altre persone, le quali conoscono tutto questo molto meglio di me. Piuttosto, preferisco ricordare che da piccino, quando vedevo la mappa il mattino a scuola o la sera alle spalle di Bernacca, e ignoravo tante cose, l’Istria e tutto il fiottio di isole che da lì accompagnano l’Adriatico verso l’Egeo, mi sembravano come foglioline, da custodire in un libro con estrema delicatezza. Nessuno, se non forse Venezia, ha usato tale premura. E crescendo l’interesse verso la storia dei luoghi, ho appreso che il saccheggio di queste terre è stata pratica diffusa in tutti le ere; da parte loro, gli Istri, durante e dopo l’epoca romana, erano dediti al pirataggio, mentre in epoche più antiche non seppellivano i morti e praticavano il cannibalismo. Verso il 1500, nelle terre istriane già spopolate dalla peste, dopo molti altri popoli vi iniziano a penetrare slavi, ancora chiamati s’cjavi, “schiavi”, e dalmati, già ampiamente “contaminatisi” con croati e albanesi.

Sul Carso ci sono le foibe. Io quel giorno non c’ero. Per quanto possa valere, mi hanno raccontato che prima che gli slavi cominciassero a gettarci dentro gli italiani, già questi ci avevano infilato gli slavi; inoltre, la foiba di Basovizza, dalla quale lo storico Pirjevec segnala furono tratte informi tracce di corpi umani riconosciuti come appartenenti a dei soldati austriaci della Prima guerra mondiale, nonché i resti di un cavallo, era stata miniera di carbone e poi discarica. Deserta e tagliente, Trieste una notte m’è apparsa, come davvero fosse il fantasma di un’Europa infinitamente perduta e ferita, e ho pianto. E dite questo a Slataper, semmai qualcuno ricordasse lui e le sue parole: nessuno che fosse buono è morto per qualche giusto fine della natura, tutti siamo ancora più estranei a tutto, e qui stiamo molto male anche noi.

Nel nostro percorso, possiamo raccogliere foglie, e collocarle tra le pagine dei libri. Così, possiamo aprire i libri e ritrovare foglie e percorsi, rinvenire tracce e ricostruire memorie per farci un’idea di quanto continuamente va smarrito. Possiamo imparare a leggere gli eventi proprio mentre un’informazione parziale e una politica incapace acquistano consensi ricoprendo di immondizia i poveri morti e quanto altro resta. Possiamo anche provare a sottrarci gli abusi che alimentano dolore e pregiudizio, cercando una memoria comune, la sola che possa portare giustizia a ricordi isolati. So pure che questo non accadrà mai, e rimane soltanto il bisogno d’andare lontano, a ritrovare non so che.

•

Prima pubblicazione: “Dentro le foibe”, «Controluce» a.XV n.3 marzo 2005. Rivisto e ampliato.

Fotografia: Claudio Comandini, “Il cammino inverso della pace” – Trieste – Risiere di San Sabba, febbraio 2005.