Nuove sollevazioni nel mondo islamico e “The Innocence of Muslim”. L’assalto all’ambasciata libica. Conseguenze in divenire. La sparizione di guerra e pace e le nuove forme di conflitto. Qiao Liang e Wang Xiang: strategie cinesi. Hard-Negri, De Benoist, Galli: simmetria e asimmetria. Mini: terrore e destabilizzazione. Henzesberger: i perdenti radicali. Breve storia del fondamentalismo islamico. La formazione di Al Qaeda nel contesto afgano, la sua diffusione per la Jihad globale, il costituirsi dell’alqaedismo orizzontale. Loretta Napoleoni e l’economia kamikaze. Filosofia dei network. Deleuze-Guattari: connessione ed eterogeità. Caracciolo: omogeneità e sincronizzazione. Al Qaeda e Facebook.

1. I colori del grigio

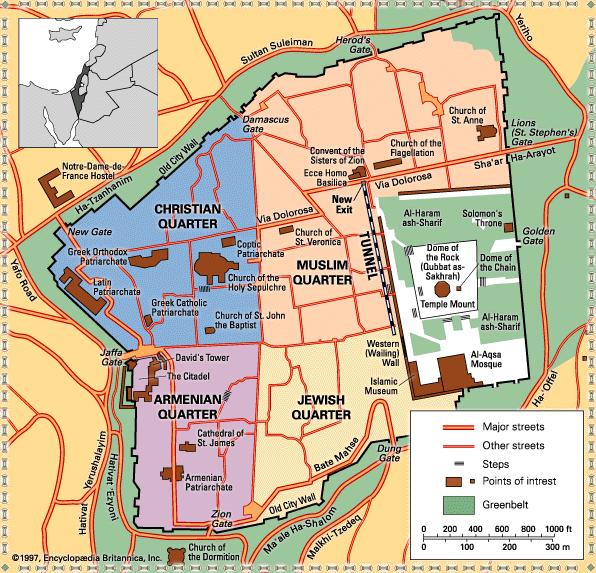

Inizia una nuova tornata di insurrezioni nel mondo islamico, che sembra ribaltare la situazione determinatasi con le rivolte popolari del Nord Africa e di altri paesi musulmani dello scorso anno. Queste avevano evidenziato nuove esigenze di rappresentanza locali e permesso diversi equilibri geopolitici, e al riguardo, il governo statunitense, entrato in una fase di soft power, aveva stretto alleanze con gruppi di Fratelli Musulmani depurati dall’integralismo. [1] I processi di cambiamento sono in corso e stanno trovando in alcuni paesi espressione istituzionale, e tuttavia non si può credere che tutto comincia e finisca con le rivolte dell’inizio 2011, definite con facilonerie da molti pubblicisti dei paesi non islamici come “rivoluzioni colorate” oppure “rivoluzioni di facebook”, sottovalutando le difficoltà concrete ed i rapporti effettivi relativi agli sviluppi di situazioni piuttosto incerte, segnate da vuoti di potere e nelle quali i finanziamenti decisivi sono sempre quelli di paesi integralisti. [2] Inoltre, anche riconoscendo che i paesi musulmani sono entrati in una nuova fase, che dovrebbe definitivamente far comprendere a tutti che l’Islam non può essere ridotto alle sue componenti integraliste, occorre pure considerare l’esistenza di forme di “social network” più radicate di quelle che sappiamo riconoscere in base ai nostri modelli. Al riguardo, Al Qaeda sembra rappresentare un esempio particolarmente riuscito di rete sociale. Di questo vedremo più avanti.

A dar fuoco alle polveri è stato uno spezzone presente su Youtube di The Innocence of Muslim, un film amatoriale prodotto negli Stati Uniti, per la cui realizzazione sembra che il produttore copto Nakoula Basseley Nakaula abbia agito sotto il nome dell’agente immobiliare ebreo Sam Bacile per commmissionarlo al regista di soft porno Sam Roberts (forse però si tratta sempre della stessa persona che agisce dietro diversi psuedonimi), grazie a finanziamenti di sionisti, cristiano copti e reazionari americani. Se le circostanze sono alquanto oscure, il risultato risulta piuttosto grossolano, estremamente volgare, dichiaratamente antislamico, rappresentando il profeta Maometto come un idiota furbastro e donnaiolo, capace di litigare anche con un somaro, in un modo inaccettabile per un musulmano e piuttosto irritante per chiunque. [ 3]

Il film è pura provocazione, non è destinato alla distribuzione e forse nemmeno esiste per intero, ma anche un trailer di un quarto d’ora diffuso in rete è stato sufficiente per provocare un’ondata di indignazioni dalle proporzioni immense, conforme all’idea di primato e inviolabilità del Corano e del Profeta tipica della cultura e nella società islamica. Da queste proteste la maggior parte degli esponenti politici mondiali hanno preso le distanze, anche se in molti hanno dovuto riconoscerne la legittimità, e comunque nessuno è stato di grado di fermarle.

L’evento decisivo, verificatosi in coincidenza delle proteste ma da queste piuttosto difforme, è accaduto in Libia, dove è stato anche eletto il premier Abu Shagur, stabilizzando così, quantomeno a livelli di incarichi istituzionali, il dopo Gheddafi. A Bengasi, la notte dell’11 settembre, un doppio attacco armato ha colpito il consolato americano e un rifugio ritenuto segreto, provocando la morte dell’ambasciatore Stevens e di tre funzionari. L’attacco, secondo prime dichiarazioni poi smentite con sospetta insistenza, sembra fosse stato predisposto da Al Qaeda per rimarcare il significato della data e per vendicare il “numero due” (uno dei tanti) Abu Yahya Al Libi, la cui uccisione in giugno è stata recentemente riconosciuta dal leader Al Zawahiri. Torneremo in seguito su quanto accaduto in Libia e le sue implicazioni.

Successivamente, in tutta l’enorme area di fede islamica che dal Marocco all’Indonesia copre due continenti nella loro intera longitudine, da tempo segnata da conflitti dove non enormi inestinguibili, si sono ovunque verificate sollevazioni, alcune pacifiche, altre con macchine incendiate, scontri e feriti. L’apice si è segnato venerdì, giorno di preghiera e di protesta per l’Islam, e in alcuni paesi come l’Egitto non tendono a fermarsi. Ci sono stati tre morti in Sudan, dove cinquemila persone hanno coinvolto nelle manifestazioni anche le ambasciate di Germania e Gran Bretagna, quattro in Tunisia come nello Yemen, altri in Egitto e in Libano. Qui il pontefice in visita si è espresso non solo per la convivenza tra fedi, ma anche contro il traffico d’armi. Molti leader religiosi islamici, oltre a condannare il film, hanno invitato a non rispondere alle provocazioni, unendo la difesa della figura del profeta all’osservanza dei suoi insegnamenti. C’è però stato anche chi, come il telepredicatore Al Qarawi, del Qatar ma legato ai Fratelli musulmani egizi, ha invocato ulteriori «manifestazioni di rabbia islamica».

Le manifestazioni hanno coinvolto ambasciate americane di mezzo mondo, dove bandiere a stelle e strisce sono state ammainate per elevare i versi dell’Islam, e in alcuni casi anche la bandiera nera di Al Qaeda, come in Sudan, dove il vessillo ha una propria tradizione. In Iran l’invito a scendere in piazza è arrivato dal Consiglio per il coordinamento per l’attività pubblica, mentre in Algeria c’è stato un divieto governativo su ogni tipo di assembramento. Proteste anche in Nigeria, India, Australia, alle Maldive, allerta in diverse città e sedi diplomatiche americane ed europee. [4]

Le proteste sembrano contestare ogni forma di dominio occidentale, che avrebbe oltrepassato i limiti proprio osando dileggiare la figura dell’amato profeta. Non erano arrivati a provocare tanta ira nemmeno gli eserciti che hanno accompagnato la forzosa importazione della democrazia, e ora vengono attaccati dai manifestanti addirittura i fast-food di pollo fritto. Pur evidenziando una grande enfasi religiosa, quanto accaduto non comporta necessariamente l’adesione all’integralismo, e le manifestazioni, pur rivaleggiando in distruttività con l’odiato Occidente com’è tipico del terrorismo, a parte il caso particolare di Bengasi, non hanno visto attentati, anche perché gli esecutori di questi sono generalmente personaggi ben integrati e insospettabili che agiscono con piani elaborati, non gente del popolo coinvolta nei tumulti di strada.

Tuttavia, diversi elementi manifestano una partecipazione agli ideali violentemente antiamericani e antioccidentali di Al Qaeda, i cui appelli hanno insistito con enfasi sugli assalti alle ambasciate, invitando a colpire anche obiettivi sul suolo occidentale; nello Yemen, gli appelli hanno esortato ad uccidere i diplomatici americani, mentre in Afghanistan i Talebani hanno attaccato la base di Camp Bastion uccidendo due marines, ma non finisce certo qui. In Iraq, dove da tempo almeno cinquanta attentati al giorno sono la norma, le proteste hanno manifestato l’insofferenza per la presenza americana, catalizzando la decisa influenza del leader sciita Al Sadr, impensabile al tempo di Saddam, e in centinaia hanno scandito slogan contro USA e Israele a Najaf, presso il mausoleo di Ali, capostipite dei dodici imam.

L’imminenza del capodanno ebraico potrebbe prestarsi allo svolgimento di diversi attacchi significativi. [5] Qualunque possano essere gli sviluppi, si profila una stagione piuttosto problematica, per cui occorre cercare il più possibile di comprendere le ragioni in ballo. Approfondiremo più avanti le circostanze nelle quali Al Qaeda si è storicamente costituita e le specifiche modalità con cui tende a configurarsi, ma possiamo comunque già notare che proprio le circostanze attuali hanno evidenziato la sua capacità, con infliltrazioni o semplicemente con la retorica, di riguardare un gruppi di individui reciprocamente collegati da particolari legami sociali. Il carattere di un network è esattamente questo.

Da parte loro, gli Stati Uniti sono stati messi alle strette. Se la diplomazia ha doverosamente condannato il film, e il protocollo richiede venga fatta giustizia per i caduti in Libia, stanno muovendo verso l’area due navi da guerra, 200 marines, un numero imprecisato di droni, mentre altre forze sono dirette verso circa 18 paesi. Obama, già premio Nobel per la pace, dovrà giocarsi la sua rielezione sulla capacità di sostenere questo ennesimo conflitto, rituffandosi in una trappola paradossale, dalla quale il paese stava faticosamente uscendo. Il presidente, sostenuto dal segretario di Stato Hillary Clinton, ha già dichiarato che gli Usa devono mantenere «il ruolo guida del mondo».

Questo però è proprio quanto viene contestato con numeri e forme così decise far capire l’esigenza di altre risposte che non siano l’uso della forza. Inoltre, tale ruolo guida il paese non può ormai più sostenerlo, travolto irrimediabilmente da guerre fallimentari, crisi irrisolvibili e declino di influenza, [6] mentre la globalizzazione si avvia ormai a definirsi in sistemi di equilibri regionali. [7] Obama sembrava essersi accorto di tutto questo quando, candidandosi alle presidenziali, annunciava alla sua nazione l’opportunità di concentrarsi sulla rifondazione dei propri presupposti. [8] E vanno anche considerare le gravi conseguenze di instabilità politica ed economica che potrebbero pesare soprattutto sulla già fragile Europa.

Di fronte a tali accadimenti, occorre definitivamente comprendere le nuove forme dei conflitti e le loro specifiche categorie, che ormai hanno sostituito le precedenti nozioni di guerra e pace con una dimensione grigia diffusa ovunque e in nessun luogo.

2. La strategia al tempo della globalizzazione

Lo svanire della distinzione tra guerra e pace è tematizzata nel 1999 da Qiao Liang e Wang Xiangsui, ufficiali dell’aeronautica militare cinese. Basandosi sull’osservazione della Guerra del Golfo e sul pensiero strategico di Sun Tzu, e citando espressamente Osama Bin Laden, sono segnalate come forme tipiche dei conflitti contemporaneo la manipolazione dei media, le turbative finanziarie, i virus informatici, e la fondamentale possibilità di rendere tutto un arma, stabilendo un cambiamento generale di composizione e modalità dei contrasti bellici. [9]

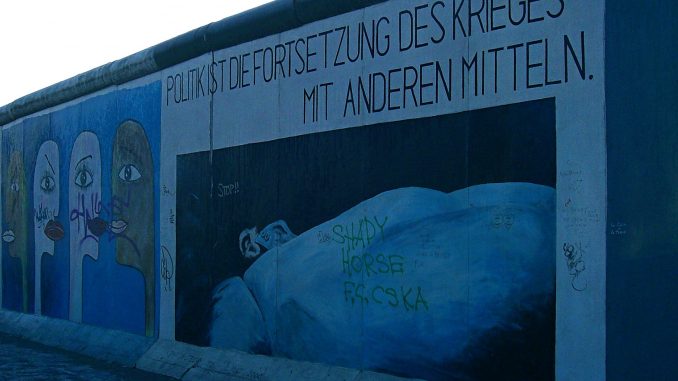

La distinzione tradizionale tra guerra e politica espressa da Von Clausewitz per cui «la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi», che manteneva un aspetto politico nella misura e negli scopi degli sforzi bellici, [10] è sembrata, soprattutto dopo gli attacchi sul territorio statunitense del 2001, rovesciarsi completamente. Infatti, al riguardo Baudrillard ha notato come la guerra sancisce e prolunga «l’assenza della politica». [11]

Una posizione più articolata è espressa da Hardt e Negri. La politica ancora esiste, ma si limita a proseguire «con altri mezzi» la guerra, ormai il principio organizzativo della società, la cui continua minaccia permea interamente la vita quotidiana e il funzionamento del potere. Proprio negli USA, uno “stato di eccezione” e una generalizzata sospensione del diritto determina l’erosione della tradizione repubblicana a favore di una smisurata tensione nel pretendere l’indispensabilità del proprio dominio sull’ordine globale. Un nuovo tipo di guerra, indeterminato nei limiti spaziali e temporali, si rivolge contro concetti e pratiche, quali appunto il terrorismo, e prima ancora la povertà e la droga, assimilandosi ad una guerra di religione e rendendosi indistinguibile da un’azione di polizia. Inoltre, le relazioni internazionali e la politica interna si assimilano ed intrecciano, mentre forme di contestazione e resistenza sono contrastate duramente, ostacolando la trasformazione sociale e il ricambio di potere.

Secondo Hart e Negri, sono riformulate anche le concezioni dei fronti. Il nemico è astratto, le alleanze si universalizzano, in linea di principio l’umanità intera si unisce contro il “terrorismo”, come chiarisce il revival di “guerra giusta” e “male”, ambedue concetti che erano stati estromessi dall’ambito politico della modernità. Si impongono così mistificazioni grossolane dagli effetti pesantemente reali, che rendono inoltre estremamente difficile comprendere lo situazione. L’attualità diventa incerta proprio nel suo essere ancorata alla nozione di terrorismo, e a sua volta è resa ulteriormente instabile dalla variabilità e dalla contestualità di pratiche e definizioni, i cui criteri di legittimità sono sempre relazionati con istituzioni governative, diritti umani, regole di guerra. Inoltre, si introduce la prassi del controllo totale, che sospende indefinitivamente le garanzie democratiche. [12]

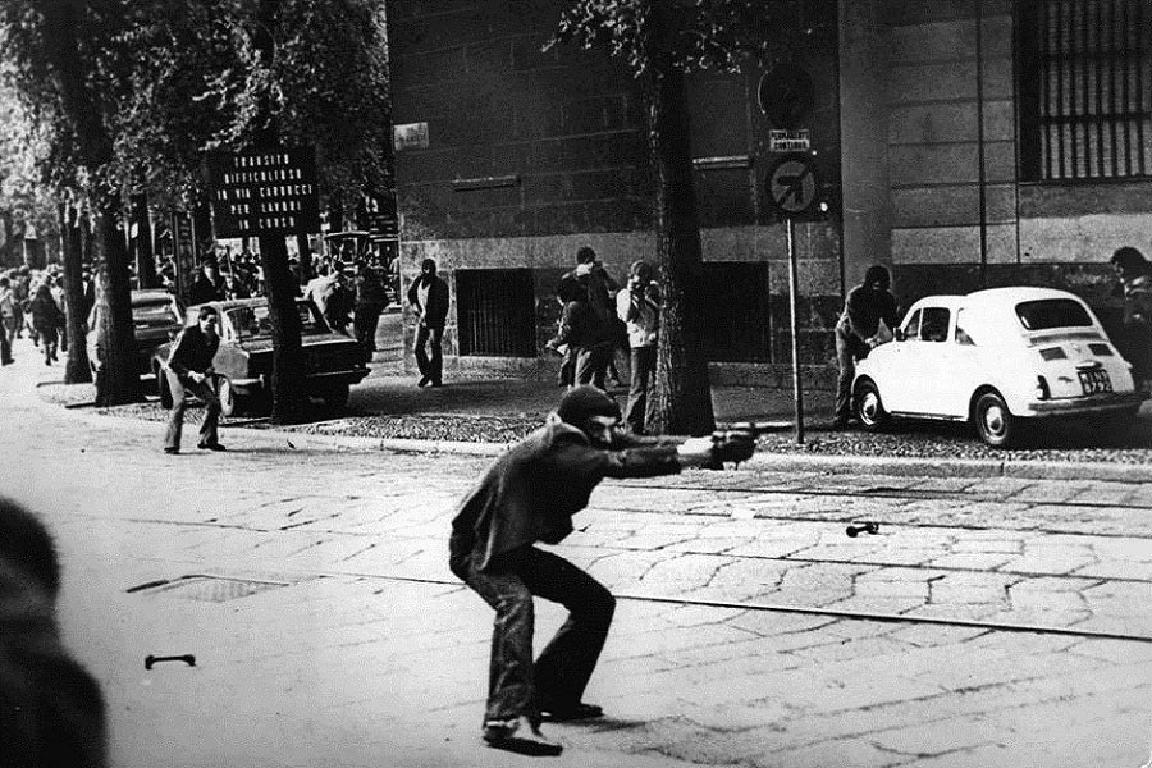

Gli effettivi conflitti a cui si assiste non permettono però una piena pertinenza del concetto di disimmetria, per cui dovrebbe sussistere principalmente diseguaglianza quantitativa delle forze in campo. [13] Piuttosto, sembra più adeguato il concetto di asimmetria, tematizzato anche da Liang e Xiangsui ed evidenziato da De Benoist negli attacchi dell’11 settembre e orami constatabile in ogni ambito. Infatti, nello specifico degli attentati in America, abbiamo avuto tutti i mezzi offerti dalla tecnologia bellica pesante contro due decine di coltellini, l’esaltazione dei beni terreni degli occidentali contro il disconoscimento della vita e della morte dei kamikaze, danni a New York per oltre 60 miliardi di dollari contro un’operazione costatata circa 500.000. Gli aspetti generali riguardano le sproporzioni tra strutture pesanti e logiche fluide, tra stati e i gruppi transnazionali, tra obiettivi chiari e la difficoltà di localizzare un’effettiva risposta.

Secondo De Benoist, la prima guerra della globalizzazione ha rivelato che questa non può essere assoggettata da alcun potere, e tende ad instaurare un «mondo senza spazi esterni» in cui non esiste un rifugio, e l’intero pianeta diventa campo di battaglia. Le armi erano normali aerei di linea, i terroristi avevano vissuto e si erano addestrati in America. Cade la frontiera tra esterno o interno, polizia ed esercito confondono i loro compiti e la guerra civile si impone ovunque. Alla “guerra fredda” succede la “pace calda”, la violenza non è più esclusivo monopolio dello stato ma si configura come modus vivendi. Salta la distinzione tra “amico” e “nemico”, lo stato di eccezione si generalizza, la sovranità radicalizza le sue condizioni: le decisive nozioni del pensiero politico di Schmitt richiedono rielaborazione e nuovi approfondimenti. Come già era accaduto con le sanzioni contro l’Iraq e la guerra in Jugoslavia, la pace precede le ostilità, la guerra si fa ma non si dichiara, ed è addirittura “infinita”. Insomma, l’assunto del colto generale prussiano Clausewitz su politica e guerra si rovescia definitivamente. [14]

La confutazione della presunta inviolabilità americana compiuta con gli attacchi del 2001 risveglia le attenzioni verso un problema globale presente almeno dal Settembre Nero delle Olimpiadi di Monaco del 1970. Secondo il gen. Fabio Mini, le paure dell’Occidente dipendono dal suo ruolo dominate, permesso dall’ideologia e dalle opportunità del capitalismo, e il terrorismo agisce sfruttando e alimentando queste paure. Infatti, viviamo nella costante minaccia che ogni ricchezza possa diventare povertà, ogni bene di consumo porti con sé inquinamento ambientale, ogni integrità nasconda la promiscuità, ogni identità nazionale comporti immigrazione, la logica non risolva l’irrazionalità: in pratica, «la paura e la percezione di ruolo sono i nuovi supporti ideali e talvolta ideologici del mondo occidentale».

Per il gen. Mini, il “terrore” con cui agiscono attacchi e attentati tende a destabilizzare queste paure interne. Privo di obiettivi e forma, reticolare e modulare, non entra nemmeno in contraddizione con gli interessi di stati ed enti che agiscono in piena legalità. Il fenomeno può connotare come suoi principali parametri una qualsiasi ideologia, anche se «strampalata e assurda», una forma organizzativa non necessariamente verticistica anzi più spesso orizzontale e caotica, e soprattutto il «terrore», compreso in senso politico e nei suoi effetti, quale capacità di eliminare ogni facoltà di risposta razionale suscitando al contempo reazioni abnormi e incapacità di azione politica e sociale. [15]

La guerra si mescola con la politica, l’inattualità della distinzione schmittiana tra amici e nemici si accompagna alla determinazione di un’area grigia che rende irriconoscibili i confini, più camaleontica dei camaleonti di cui parlava Clausewitz, confermando le condizioni di asimmetria e assenza di frontiere tipiche delle nuove forme di conflitto. Per il politologo Giorgio Galli, l’asimmetria della guerra globale è data da una mancanza di distinzione tra le categorie di pubblico e privato, militare e civile, nemico e criminale. Lo stato perde il monopolio della violenza e la guerra è privatizzata, il complesso militare-industriale e gli interessi dei ricchi nei paesi poveri portano a contrapporre le compagnie mercenarie alle bande armate. I conflitti locali sono inseriti nel «metalinguaggio della mobilitazione globale, che decontestualizza i linguaggi tradizionali e locali di cui si serve».

Per Galli la guerra non ha fronti né frontiere, e la politica globale contiene la guerra come «immediata manifestazione delle proprie contraddizioni.» In questa guerra “glocale” ogni punto singolo è in contatto con il sistema mondo, la globalizzazione è un mondo di guerra, privo di origine e di telos. Nella diversità di forme, cause e contesti, la guerra è infatti “surdeterminata” dal disordine della globalizzazione politica ed economica. Il collasso dello spazio politico moderno e l’insussistenza dei confini territoriali impedisce la neutralizzazione del conflitto, e qui la guerra tende a durare all’infinito, come recitano, anche nelle loro varianti, gli stessi “titoli” delle operazioni atte a contrastare il terrorismo: Infinite Justice/ Enduring Freedom. Non c’e pace in questo mondo: questo mondo è il conflitto. [16]

In tale contesto trovano modo di articolarsi agevolemente forme di distruttività nichilista, fanatica e vittimista incapaci di apertura e mediazione. Quella che Enzesberger chiama la «patria dei perdenti» è però in grado di promettere comprensione e riconoscimento, e non riguarda esclusivamente il terrorismo islamico, ma ogni forma di pseudo-antagonismo dall’indignazione populista troppo facile, poco approfondita e spesso pure manierista e monocorde. L’energia distruttiva si potenzia senza scrupoli, morte e megalomania si amalgamano, l’impotenza lascia spazio ad un senso di onnipotenza catasfrofale. Serve una miccia ideologica, il cui contenuto è del tutto indifferente: così procede, di continuo. [17] Il suicido della civiltà ne è ispirazione e aspirazione, e la tendenza del radicalismo dei perdenti volontari trova in Al Qaeda una specie di emblema, oppure, per l’appunto, un network: tuttavia, si può essere radicalmente disgraziati anche nell’ostentare islamofobia.

Per comprendere in cosa effettivamente consista questa famigerata e ormai anche demodé Al Qaeda, dobbiamo studiarne la genealogia nel contesto del fondamentalismo islamico e la sua successiva diffusione su scala globale.

3. Al Qaeda: basi, fondamenti, metodi

Il salafismo prende il nome da Salaf al-ṣaliḥīn (“Pii antenati”), che identifica le prime tre generazioni di musulmani, visti come modelli esemplari: i Compagni (Sahabi), i Seguaci (Tabiun) e Quelli che seguono ai seguaci (Tabbi al Tabbiyyn). I principali riferimenti dottrinari sono in Ahmad Bin Hanbal (780-855), fondatore di una rigorosa scuola giuridica sunnita, e Ahmad Bin Taymiyya (1263-1328), definito dall’islamista Corbin come «rappresentante della tendenza più opposta a quella dei filosofi», [18] ispiratore delle comunità beduine dell’Arabia. Nella concezione di Taymiyya lo stato deve applicare la shari’a, legge rivelata che rispetto al suo scopo è superiore alla legge razionale del namùs, termine che traduce il greco nomos, norma nel suo aspetto terreno e organizzativo. Queste influenze conducono a Muhammad Ibn Abd Al Wahhab (1703-1792) e quindi al movimento ultrapuritano wahhabita, promosso dagli inglesi per contratare i turchi ottomani, in seguito “religione di stato” in Arabia Saudita.

Questa componente dell’islamismo prende consistenza con la vera e propria riforma salafita del XIX sec., che propone una formula di djn (per cui la legge islamica considera assieme “le cose umane e divine” – come lo jus romano) denominata wa dawla, alla base del fondamentalismo sunnita, che rifiuta ogni laicismo implicato dal djn e tende ad identificare rigidamente religione e stato. Questa interpretazione rigorista influenza profondamente il fondamentalismo, che trova altri riferimenti nel radicalismo dei Fratelli Musulmani egizi, nati nel 1929 a Ismaila per iniziativa di Hasan al Bannà (1906-1949), il cui ideologo Sayyid al Qubt (1906-1949) afferma «Il Corano è la nostra Costituzione e il Profeta è il nostro capo» e promuove una prima rete integralista, determinando le scontro tra il fondamentalismo militante e i regimi nazionalisti degli stati musulmani.

L’influenza salafita giunge al musulmano indiano Maududi, che nel 1941 fonda in India il movimento islamista Jamaat e Islami, per poi trasferirlo nel neonato Pakistan nel 1947. È poi condivisa anche dal gruppo palestinese Hamas di opposizione ad Israele, nato sotto la pressione della Prima Intifada del 1987 e che nella Seconda Intifada lancia numerosi attentati suicidi, tendendo alla Jihad (Guerra Santa) contro lo stato ebraico, alimentando l’esclusione reciproca dei due popoli in sostanziale affinità con le componenti israeliane più radicali. L’ideale generale del fondamentalismo è dare impulso ad una rigida teocrazia che ripristini lo spirito conquistatore dell’Islam originario. La rigida adesione all’ideale e alla shari’a è garanzia di successo. [19]

Gli Stati Uniti, dal canto loro, non hanno una tradizione storica di confronto con il mondo musulmano, l’immigrazione araba non ha mai corrisposto a spazi di esclusione sociale, e la politica estera dei governi ha spesso sostenuto le popolazioni musulmane, mentre i conservatori americani sono normalmente piuttosto convergenti con integralisti e fondamentalisti islamici nell’opposizione alle politiche progressiste. [20]

Le posizioni islamiche e quelle americane radicalizzano le loro posizioni e trovano diversi modi di interagire nel 1979, quando gli equilibri del Medio Oriente si modificano a causa di due eventi distinti: la Rivoluzione Islamica in Iran, e l’invasione sovietica in Afghanistan. In quell’anno, in Iran termina il regime dello scià Reza Palevi, che gli USA avevano favorito per esautorare del 1953 il primo ministro Mossadeq, artefice di un tentativo di nazionalizzazione del petrolio che aveva avuto un interlocutore privilegiato anche nell’ENI di Enrico Mattei. Si verifica così una sollevazione popolare di carattere nazionale, alla quale partecipano tutte le componenti politiche e sociali e hanno ruolo decisivo le élite religiose sciite, rappresentate dall’ayatollah Khomeini che esercita influenza da Parigi attraverso le registrazioni dei suoi discorsi contribuendo alla cacciata dello scià dal paese e alla chiusura agli interessi americani, umiliati anche con il lungo sequestro degli ostaggi all’ambasciata, con cui Carter perde la presidenza. Gli sciiti sono assertori di una forma di radicalismo islamico molto diverso dal fondamentalismo sunnita, basata sul ruolo dell’ultimo discendente di Maometto, l’Imam che porta il suo nome, e il loro contributo alla Repubblica Islamica diventa presto una spiccata egemonia che elimina le notevoli componenti comuniste. [21]

In Afghanistan, a maggioranza sunnita, c’è una successione di colpi di stato piuttosto violenta che progressivamente porta ad una netta influenza sovietica e al formarsi di un’alta instabilità. Infatti, allo spodestamento di re Zaher del 1973 segue una repubblica guidata dal suo ex-primo ministro Daud, sostanzialmente indipendente, poi un colpo di stato militare nel 1978 porta al potere Taraki, dirigente del partito filosovietico PDPA, che l’anno successivo è sostituito dal suo primo ministro Amin. A questo punto, le truppe dell’Armata rossa entrano nel paese e proclamo presidente Karmal, nominato anche presidente del PDPA. Karmal tenta di ottenere tanto la fiducia delle masse rurali quanto quella dei ceti produttivi, e la sua azione riceve apprezzamenti anche dagli osservatori internazionali di area anglosassone. Tuttavia, l’unico rapporto riconosciuto in Afghanistan è quello basato sul commercio, governo e guerriglieri non hanno autorità nei villaggi. I vari governi comunisti introducono programmi sociali nel tentativo di conciliare tradizione e mutamento, ma non riescono ad andare oltre la destabilizzazione delle istituzioni esistenti. [22]

Brzezinski, ex consigliere nazionale per la Sicurezza nazionale dell’amministrazione Carter, ha dichiarato che gli USA iniziano a finanziare la lotta dei Mujhaddin in Afghanistan prima dell’invasione sovietica del 1979. [23] Decisivo nell’addestramento delle milizie è anche il contributo dell’ISI, la potente intelligence del Pakistan, ed è decisiva l’influenza delle madrasse, scuole di ispirazione salafita, che formano almeno 100.000 credenti wahhabbiti. [24] I guerriglieri, inizialmente addestrati da personale formatosi con Berretti Verdi e Navy Seals, si organizzano e superano le divisioni interne, e inizia a prendere forma l’idea di far leva sull’insurrezione locale per coinvolgere l’intera comunità islamica contro l’impero sovietico. [25] Per sostenere questo progetto, nel 1979 si trasferisce in Pakistan il palestinese Abdallah Jusuf Azzam (1941-1989), docente universitario al Cairo e in Arabia Saudita, militante dei Fratelli Musulmani, in disaccordo con la prevalente interpretazione nazionalista della causa palestinese. La sua direzione è sostenuta da una fatwa del capo mujahidin Rasul Sayyaf, che diventa referente del regime saudita e del suo giovane emissario Osama Bin Laden, attivo in Afghanistan. [26]

Tra il 1982 e il 1992 alla lotta dell’Afghanistan si uniscono circa 35.000 estremisti di quaranta paesi islamici. Nel conflitto si consolida l’intesa tra Pakistan e Arabia Saudita. Il primo paese è interessato al controllo territoriale per contrastare l’India, mentre il secondo alimenta con i petrodollari la resistenza all’URSS. ll flusso di volontari dal Medio Oriente è crescente, e Bin Laden lo organizza con efficacia. [27] Bin Laden è reclutato sotto gli auspici della CIA, [28] in contatto con alcuni suoi esponenti ma mai direttamente controllato, [29] ed è molto stimato da Azzam per la sua disciplina e dedizione. Azzam, che non ha buoni rapporti con gli egiziani ed è dichiaratamente contro Israele, nel 1984 fonda l’organizzazione Makhtab al Khadimat, letteralmente un “ufficio di servizi” funzionale a reclutare volontari ed organizzarli in modo compatto, tenendoli a distanza dalle numerose lotte intestine tra ribelli.

Dal 1985, per iniziativa del “fratello” Al Bansii inizia a configurarsi Al Qaeda, concepita quale “base” per promuovere la Jihad contro «il perverso, arrogante, brutale, terroristico impero sovietico»: queste le dirette parole di Bin Laden, che inizia a gestirla come una specie di marchio basato sulla sua immagine. In pratica, ne è l’ispiratore e l’imprenditore, non l’ideatore e il capo. Pur proponendosi come riferimento per l’internazionale jihadista, il nome stesso di Al Qaeda nasce quasi per caso, indicando in senso esteso la stessa Afghanistan. [30]

Il termine si presta ad assumere molti significati, in arabo significa, oltre che “base”, anche “fondazione”, indicando un agglomerato non lineare e agerarchico di differenti cellule terroristiche semi indipendenti e disseminate in almeno ventisei paesi, che gli USA fingono di non vedere. [31] Inoltre, ricorda Robin Cook, ministro degli esteri inglese dal 1997 al 2001, che il termine era usato anche dalle intelligence americane e inglesi per denominare il “database” (in arabo Al Qaeda Matlumat) delle forze di supporto ai Mujahidin. Il terrorismo alimenta i servizi segreti, questi finanziano il terrorismo, e tuttavia, come dichiara l’ex agente del MI6 inglese Annie Machon, di Al Qaeda se ne perde progressivamente ogni controllo. [32] Altri suoi significati come “avanguardia” e “metodo” possono scandirne le fasi di sviluppo. [33]

Nel 1989 i sovietici rimuovono le truppe, e nel 1991 USA e URSS giungono ad un accordo per sospendere gli aiuti alle diverse fazioni afgane. Nel rimescolamento di interessi tra USA, Arabia Saudita e Pakistan, Bin Laden stabilisce un legame privilegiato con il mullah Omar. [34] Nel 1992 è esiliato in Sudan, dove continua da addestrare milizie e mette a punto la sua strategia di attacchi, soprattutto con un primo attentato al WTO nel 1993 e uno alla guardia nazionale di Riyad nel 1995, iniziando ad essere presente su numerosi fronti. Intanto, dal 1992 a 1996 l’Alleanza del Nord mantiene il dominio dell’Afghanistan, e nel 1996 i Talebani conquistano Kabul, fortemente sostenuti dall’ISI pakistano, dalla compagnia petrolifera californiana UNOCAL e dalla sua emissaria saudita Delta. [35] Alleanza del Nord e Talebani condividono metodi ignobili e sanguinari, un pervertimento degli effettivi insegnamenti musulmani, favorito dagli USA nella convinzione che fosse possibile controllarlo. [36] L’influenza statunitense sull’Afghanistan si protrae a lungo, e nel 1997 la fornitura di armi raggiunge le sessantacinquemila tonnellate. [38]

Nel 1998 Bin Laden è scacciato anche dal Sudan. Dopo quasi dieci passati ad addestrare volontari, inizia a progettare di allargare il network, per ispirare una guerra santa globale contro i governi musulmani corrotti (e moderati) e le potenze occidentali che li sostengono. In agosto, realizza il doppio attentato alle ambasciate americane in Tanzania e Kenya. Il suo gruppo è già un importante riferimento per musulmani malesi, algerini, filippini, palestinesi, egiziani e addirittura americani, che agiscono localmente ma con un disegno planetario, e pur estremizzando interpretazioni dell’Islam obsolete e sono all’avanguardia tecnologica. [37]

Nel 1998 nasce quindi il Fronte Internazionale Islamico per la Guerra Santa contro gli Ebrei e i Crociati, annunciato a 150 militanti islamici di tutto il mondo. Vi aderiscono inizialmente sette gruppi islamici radicali, e in questa fase sussiste una forte gerarchia di rapporti. Tra questi, spiccano i Talebani del “principe dei credenti” mullah Omar, che governa in Afghanistan; l’Harakat al Ansar di Maulana Masud Azhar, che si batte per la secessione del Kashmir dall’India e la sua unione al Pakistan; tre importanti gruppi egiziani: la Jihad Islamica Egiziana, guidata dal Al Zawahiri, maestro e braccio destro di Bin Laden, il Gruppo Islamico, che fa capo allo sceicco cieco Omar Abdel Rahaman, coinvolto nell’attentato al WTO del 1993, l’Avanguardia della Conquista diretto da Yasser al Sirri, e l’Esercito di Maometto, del Giordano.

Sono coinvolte anche alcune organizzazioni nazionaliste, che puntano all’indipendenza degli stati, con cui esistono intese tattiche limitate a singole operazioni. Tra queste: lo Hezbollah libanese dello sceicco Hassan Nasrallah; il movimento palestinese Hamas dello sceicco Ahamd Yassin; la Jihad Islamica Palestinese di Ramadam Abdallah Shallh; il gruppo pakistano Lakar e Taiba (battaglione della fede), che vuole l’indipendenza del Kashmir, guidato da Maulana Al Hafez Mohammad Said; il Movimento Islamico dell’Uzbekistan; il gruppo Abu Sayyaf che vuole l’indipendenza dell’isola di Mindanao dalle Filippine.

Inoltre, nelle fila di Al Qaeda esisterebbe anche circa 15.000 guerriglieri “dormienti”, dopo l’addestramento tornati nei paesi d’origine ma a disposizione per eventuali operazioni suicide, in maniera simile a coloro che hanno realizzato gli attacchi dell’11 settembre. Infine, occorre considerare i servizi segreti di paesi fiancheggiatori quali Pakistan, Arabia Saudita, le fazioni radicali dell’Iran e quelle militari della Siria. [39] Questi dati, forniti da Magdi Alllam, musulmano convertitosi al cristianesimo e costretto a vivere sotto scorta, certamente ben informato di certi fatti, si riferiscono ad una fase in cui il potere era fortemente accentrato nella figura del defunto Bin Laden; inoltre, sono inclusi nella rete anche componenti che, pur essendo contrari alla presenza americana nei paesi del Golfo, sono piuttosto lontani dalle posizioni salafite, quali l’Iran e la Siria, al centro dei numerosi interessi volti a destabilizzare la regione.

La destabilizzazione è un coltello a due lame: infatti, se il piano ambizioso e folle di dissanguare l’economia americana e costringere Washington a mollare i regimi islamici alleati giunge a compimento, a realizzarlo non è Bin Laden, né i suoi seguaci, né quelli venuti dopo, ma proprio la guerra contro il terrore lanciata da Bush. Come nota l’economista ed esperta di terrorismo Loretta Napoleoni, nel momento in cui Al Qeada quale entità si dissolve nell’alqaidismo quale nertwork allargato, la confusione tra mitomani e terroristi diventa molto labile, come dimostrano diversi fatti di cronaca, dall’indomani dell’11 settembre ad oggi. Tali occorrenze, nonostante le condanne ufficiali, vengono tollerate e anche enfatizzate in quanto favoriscono l’uso manipolatorio della paura del terrorista, utile a creare un clima di consenso acritico, eliminare dissensi interni e a distrarre dalle questioni di base.

Una delle questioni da cui distogliere attenzione è proprio il caos economico, che ha in America uno dei principali focolai, laddove lo stato ha lasciato il compito di gestire l’economia alla finanza, permettendo con l’abbattimento delle aliquote fiscali che il disinteresse per la politica sia colmato dall’euforia per il credito facile. La deflazione, la politica di taglio dei tassi d’interesse, ha permesso di affrontare la globalizzazione come un’impresa coloniale. Greenspan, capo della Federal Reserve, ha poi finanziato anche la lotta al terrorismo con l’indebitamento ottenuto dalla vendita dei tassi del tesoro. Sono queste le misure che hanno innescando le bolle finanziarie, il meccanismo perverso dei mutui subprime, la crisi attuale. Inoltre, la politica estera aggressiva ostentata dalla difesa americana di Cheney e compari ha sottovalutato enormemente l’erosione dei poteri di controllo globale di un singolo stato comportata dalla globalizzazione e, alla fine si è rivelata suicida, proprio come un kamikaze. [40]

La struttura di Al Qaeda si è così trasformata privilegiando l’orizzontalità sulla verticalità e conferendo maggiore ruolo ai leader locali. Occorre poi considerare che, pur mantenendosi l’importanza di obiettivi globali diretti contro interessi occidentali e statunitensi, si delinea una nuova strategia che punta ad appoggiarsi a movimenti radicali di zone specifiche, quali Maghreb, Somalia e penisola arabica, per le quali assume particolare importanza il continente africano. Contro questo tipo di minaccia, il contrasto militare risulta anacronistico. [41]

Nel suo diffondendosi nella globalizzazione e nelle sue guerre, Al Qaeda è stata presente nella Bosnia dei tagliatori di teste di Izbegovich, [42] nel Kossovo del UCK finanziato dal traffico d’eroina, [43] nei 255 attentati nell’Iraq del dopo Saddam Hussein, compiuti da Bin Laden. La prima operazione disposta contro di lui dal governo americano è del 1998, e l’anno successivo CIA e ISI predispongono un piano, rimasto poi irrealizzato, per farlo fuori. [44]

Laddove la Libia aveva consegnato già nel 2001 agli USA i suoi archivi su tutti i movimenti integralisti in Africa e Medio Oriente, e nel 1998 era stata la prima nazione ad emettere mandato di cattura verso Bin Laden, l’unica nazione islamica a compiere tale atto, non stupisce che Al Qaeda, che da tempo aveva forti aderenze a Bengasi, possa aver sostenuto le sommosse contro Gheddafi proprio con l’intenzione di insediarsi e colpire il vasto sistema di alleanze occidentali del paese. [45]

L’eventualità che la Libia sia coinvolta in questo piano sembra definirsi proprio in occasione dei sanguinosi attentati di Bengasi, realizzati sotto la coperture delle proteste contro il trailer del film amatoriale islamofobo; peraltro, nel paese le proteste hanno avuto un decorso molto differente rispetto a quanto accaduto in tutte le numerosissime altre località. A compiere gli attacchi, una ventina di aderenti alla cellula Ansar al-Sharia, istigati da Al Zawhairi, che dimostrano il radicamento in Libia della cellula Al Qaeda nel Maghreb Islamico, fondata nel 2002 da Bin Laden per aggregare le cellule del Marocco e del Sahel ai gruppi salafiti algerini di Per la Predicazione e il Combattimento. La cellula Al Qaeda nel Maghreb Islamico, che cerca di controllare il nord libico, è presente anche nel nord del Mali, abitato da Tuareg intenzionati a fondare una nazione indipendente chiamata Azawad, i quali hanno scatenato proteste separatiste approfittato dell’improvvisato golpe militare in Mali di marzo 2012, a sua volta conseguenza del caos libico. [46] L’intento dei salafiti potrebbe quindi essere quello di insediarsi in Cirenaica per creare una base nel Sahara, e rimpiazzare le postazioni perdute in Afghanistan con le guerra e in Pakistan con l’eliminazione di Osama. [47]

4. I network: sciami, flussi e reti

Rifuggendo dalla classica organizzazione piramidale delle società segrete, Al Qaeda e l’alqaidismo si assestano su una struttura a rete rizomatica che sembra in singolare consonanza con i principi di connessione ed eterogeneità per cui Deleuze e Guattari affermavano che «qualsiasi punto di un rizoma può essere connesso a qualsiasi altro e deve esserlo.» [48] Queste reti possono vedersi nell’aspetto policentrico e molecolare di una configurazione a sciame, derivante dalla pratica della guerriglia, come propongo Hard-Negri, [49] oppure nel modello dei flussi informatici fluttuanti, opachi, frattali e virali, tipico della globalizzazione, osservato da De Benoist. [50] I due aspetti non si escludono e piuttosto si intrecciano, proprio come fanno le reti, costituendo lo schema tanto delle forme di conflitto quanto dell’organizzazione del mondo.

Lucio Caracciolo permette di approfondire il riferimento. Il pensiero che informa la rete di Al Qaeda è omogeneo e sincronizzato, prende a modello una corporation ma la adatta alla scala del mondo e della umma (comunità) musulmana, proponendosi di formulare una specie di logo per rilanciare l’Islam espansionista delle origini. [51] Nel suo non essere un’organizzazione, ma una rete, Caracciolo la paragona a Wikipedia, per cui ogni utente collabora ad un progetto collettivo acefalo, e dove ognuno può aggiungere una frase ad una enciclopedia sempre da compiersi. [52] In maniera ancora più aderente, Al Qaeda stabilisce anche il modello di ogni Facebook et similia: un social network pervasivo e virale, coinvolgente e senza scampo.

Alcuni aspetti si assimilano, dato che i network non “esistono” nel senso tradizionale, e sono però piuttosto in sintonia con alcune caratteristiche tipiche della nostra epoca e dei suoi processi di riconoscimento. Al Qaeda funziona favorendo flussi incoerenti e non strutturati, con una filosofia di management «centralizzata nelle decisioni e decentrata nell’esecuzione», [53] e questa sua caoticità chiarisce perché non sia giuridicamente provato che i suoi attentati provengano tutti da una stessa organizzazione, suggerendo ad alcuni anche che possa essere inutile continuare a fare riferimento al suo nome. [54] Tuttavia, fornisce un marchio, il cui utilizzo è sempre a favore della sua visibilità, e infatti si può esserne parte anche senza addestramento, dato che tende spesso ad esprimere, piuttosto che una responsabilità diretta, un’ispirazione ideale, che non viene coinvolta da eventuali fallimenti di un singolo atto.

Per contrastare definitivamente alqedismo e network simili, occorre la determinazione di contribuire a regole e gesti che permettano condizioni di vita eque e dignitose sotto il punto di vista economico, politico e culturale, garantendo pluralismo e rispetto di ogni individualità, in modo da non permettere al seme della violenza di attecchire. Per questo lavoro, che, se vuole in qualche modo preparare i cambiamenti possibili, non può essere evitata la messa in discussione dei luoghi comuni più diffusi, e ognuno deve sentirsi quale costituente, e raccogliere la propria parte di responsabilità, piccola o grande che sia.

In che modo i social network favoriscono dinamiche integraliste? Facebook agisce prevalentemente nel «creare effetti di somiglianza con il reale», in maniera omologante e persuasiva: nel fornisce una sorta di promozione sociale a buon mercato, facilita la riconoscibilità attraverso comportamenti automatici, standardizzati e prevedibili, e laddove induce assetti identitari, regimi di visibilità, modalità di interazione e narrazione, questi si dimostrano particolarmente serializzanti e livellanti. Dispositivi di tal tipo, piuttosto che costituenti, ci rendono «costituiti», e all’eterogeneità naturale tendono a sostituire un’omologazione coatta. Tuttavia, proprio nel carattere di «macchine per far vedere e far parlare», al di là degli usi pedestri, di quelli funzionali, e anche di quelli, in vario modo, decisamente distruttivi, tali dispositivi sono in grado di moltiplicare e differenziare incessantemente i piani e i modi di una presenza. C’è quindi sempre la possibilità di prendere stimolo per inventare nuovi e personali itinerari per contrastare la loro stessa egemonia: ma questa possibilità deve essere raccolta ed elaborata, non basta certo cliccare e “spollicionare”. [55]

Quali elementi possono più strettamente assimilare il funzionamento di Al Qaeda e Facebook? In ambedue, entrarci sembra ormai così semplice che si può esserne coinvolti anche non essendone parte: tuttavia, quando sei dentro, sei preso a vita, e anche oltre. Ambedue, pur permettendo ampia libertà di iniziativa, mantengono i diritti sui contenuti immessi, dei quali tendono al contempo ad estremizzare e banalizzare la portata ad una spettacolarità emozionale di basso grado, portando spesso alla distruzione, del significato oppure materiale che sia. E tuttavia, è grande il coinvolgimento che possono suscitare, le loro prospettive sembrano piene di esiti possibili, molti gli utilizzi ancora da esplorare. Questi connettori sociali hanno già avuto un’influenza piuttosto marcata nella realtà quotidiana di tante persone, anche se nessuna guerra santa e nessuna autentica rivoluzione si è ancora realizzata. Ed è lo stesso prevalere delle loro modalità più semplificatorie e devastatrici, peraltro piuttosto peculiari, a farci comprendere che orami la realizzazione di quanto tradizionalmente era definito con termini quali “valore” e “scopo” rappresenti un’opportunità piuttosto lontana dagli orizzonti contemporanei. In questi, ad un primo sguardo, ogni valutazione sembra parziale, ogni previsione inattendibile, ogni azione impossibile: proprio tali motivi, le cose non finiscono qui.

•

[1] Lucio Caracciolo, Il fuoco dell’estremismo sulla primavera araba, «la Repubblica» 13.09.2012.

[2] Giuliana Sgrena, Libia la deriva occidentale, «il manifesto» 14.09.2002.

[3] Innocence of Muslims – Complete Uncut Raw

[4] Assaltata ambasciata Usa nello Yemen Stampa Usa: identificato l’autore del film – diretta «Repubblica online» 13.09.2012.

[5] Ambasciate americane ancora sotto assedio. Attaccate sedi tedesca e inglese in Sudan. Un morto in Libano, tre a Khartoum – diretta «Repubblica online» 14.09.2012.; Film blasfemo, l’Onu condanna gli attacchi. Al Qaeda: attaccate obiettivi in Occidente – diretta «Repubblica online» 15.09.2012.

[6] Lucio Caracciolo, America vs America, Laterza Bari-Roma, 2011.

[7] John C. Hulsman, I dilemmi di Washington nel Medio Oriente a geometrie variabili, in (Contro)rivoluzioni in corso, «Limes» 3/2011, p. 45.

[8] Fabrizio Maronta, Il declinio come ossessione, in Dream Over. L’America torna a casa, «I Classici di Limes» 2/2011, p. 17.

[9] Qiao Liang – Wang Xiangsui, Guerra senza limiti (1999), Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2001; una sintesi a cura del gen. Fabio Mini è su Nel Mondo di Bin Laden, «Limes Quaderno Speciale» 2001, pp. 91-104, ristampata su Le Maschere di Osama, «I Classici di Limes» 1/2011, pp. 99-112.

[10] Karl von Clausewitz, Pensieri sulla guerra (1835), BIT, Bologna 1995, p. 24.

[11] Jean Baudrillard, Lo spirito del terrorismo, Raffaelo Cortina Editore, Milano 2001, p. 45.

[12] Michael Hardt – Antonio Negri, Moltitudine, Rizzoli, Milano 2004, pp. 26-35.

[13] Ibid, pp. 72-76.

[14] Alan de Benoist, 11 settembre 2001, in AAVV, La paura e l’arroganza, a cura di Franco Cardini, Laterza, Roma-Bari, pp. 67, 77-80.

[15] Fabio Mini, Quale guerra dobbiamo combattere, in La guerra del terrore, «Quaderni Speciali di Limes» n. 1, supplemento a «Limes» n. 4/2001, pp. 19-20, 27.

[16] Carlo Galli, La Guerra Globale, Laterza, Bari-Roma 2002, pp. 56-61.

[17] Hans Magnus Enzensberger, Il perdente radicale (2006) Einaudi, Torino 2007, p. 23.

[18] Henry Corbin, Storia della filosofia islamica (1964), Adelphi, Milano 2000, p. 283.

[19] Klaus Kienzler, Fondamentalismi religiosi (1996), Carocci, Roma 2003, pp. 111-112.

[20] Oliver Roy, L’impero Assente, Carocci, Roma 2004, pp. 75-84.

[21] Giorgio Vercellin, Iran e Afghanistan, Editori Riuniti, Roma 1986.

[22] Ibid.

[23] Agence France Press (AFP), 12.12.2000.

[24] Nafeez Mosaddeq Ahmed, Guerra alla libertà, Fazi, Roma 2002, pp. 19-22.

[25] Ahmed Rashid, The Taliban: Exporting Estremism, «Foreign Affair» 11-12.1999.

[26] Lucio Caracciolo, Il sogno di Osama, in Umberto De Giovannangeli, Terrorismo, al Qaeda e dintorni, l’Unità, Milano 2005, pp. 15-16 (scritto presente anche su Le maschere di Osama, «I Classici di Limes», cit, pp. 65-80).

[27] Ibid, p. 17.

[28] Hugh Davies, «The Daily Telegraph», 24.08.1998.

[29] Elizabeth Bryant, Radio Reports New CIA-Bin Laden Details, «United Press International» 1.11.2001.

[30] Bin Laden – Taysi Alluni, Intervista, 21.10.2001, su Lucio Caracciolo, Il sogno di Osama, in Umberto de Giovannangeli, Terrorismo, Al Qaeda e dintorni, cit., p. 14.

[31] Rahul Bedi, Why? An Attempt to Explain the Unexpainable, «Jane’s Defence Weekly» 14.09.2001.

[32] One. Inchiesta su Al Qaeda, di Ludovica Amici, Katia Campacci, Giorgia Pietropaoli, altri; sceneggiatura Franco Fracassi, Francesca Spatola (2011, dvdrip-doc).

[33] Jason Burke – Lawrence Joffe, La fine di Bin Laden, «The Guardian», su «Internazionale» n. 896, 1/12.05.2011, p.18.

[34] Lucio Caracciolo, Il sogno di Osama, in Umberto de Giovannangeli, Terrorismo, Al Qaeda e dintorni, cit., p. 18.

[35] Nafeez Mosaddeq Ahmed, Guerra alla libertà, cit, pp 20-24.

[36] Robert Fisk, Just who are our allier in Afghanistan? «The Independent» 3.10.2001

[37] Stephen Engelberg, Un uomo e una rete di violenza globale, «The New York Times» 14.01.2002, su New York, ore 8.45, Minimum Fax, Roma 2011, pp. 15-37.

[38] Ahmed Rashid, The Taliban: Exporting Estremism, cit.

[39] Magdi Allam, Come funziona la rete di Bin Laden, Quaderni Speciali di Limes» n. 1, cit. pp. 81-82 [40] Loretta Napoleoni, La morsa, Chiare Lettere, Milano 2009, pp. 9-11, 35-40. [41] Matteo Guglielmo, Al Qaida in Africa: dall’11 setttembre ad oggi. «Limes online» 10.01.2011.

[42] Nafeez Mossadeq Ahmed, Engineering War in Bosnia: A Case Study of thee Function of NATO Peacekeeping in the Stabilization of World Order, «Media Monitors Network» 26.11.2001.

[43] Jerry Seper, «The Washington Times» 4.05.1999.

[44] Fabio Mini, Cronaca di una morte misteriosa, in Le maschere di Osama «I Classici di Limes» 1/2011, p. 23-26.

[45] Giulietto Chiesa – Pino Cabras, Barack Obush, Ponte alle Grazie, Milano 2011, p. 91-92.

[46] Nile Bowie, La guerra separatista incombe sul Mali post golpe, «Geopolitica» 12.04.2012

[47] Maurizio Molinari, Così Al Qaeda ha sfruttato le proteste della folla islamica, «La Stampa» 13.09.2012.

[48] Gilles Deleuze – Felix Guattari, Millepiani (1980), Cooper-Castelvecchi, Roma 2003, p. 39.

[49] Michael Hardt – Antonio Negri, Moltitudine, cit., pp. 77-79.

[50] Alan de Benoist, 11 settembre 2001, cit., pp. 76-77.

[51] Lucio Carracciolo, Il sogno di Osama, in Umberto De Giovannangeli, Terrorismo, al Qaeda e dintorni, cit., p. 15.

[52] Umberto De Giovannangeli – Lucio Carracciolo, Senza Bhutto, il presidente non ha rivali, «l’Unità» 31.12.2007.

[53] Khalid Al Hammadi, The Inside Story of al-Qa’ida, part 4, «Al-Quds al-ʿArabi» 22.03.2005, anche su Harris Bin Munawar, Al Qaeda’s epistemic advantage, «Viewpoint» online issue n.118, 14.09.2012,

[54] Jason Burke, Why we should stop talking about Al Qaeda, The Guardian 12.01.2003.

[55] Maria Maddalena Mappelli, Facebook, un dispositivo omologante e persuasivo, su Web 2.0. Un nuovo racconto ed i suoi dispositivi, «Aut Aut» 347, luglio-settembre 2010, p. 115-126.

•

Fotografia: Claudio Comandini, “Mit anderen mitteln” – Berlino, gennaio 2006.