Il vero e il bello. La sociologia della letteratura e dell’arte: Schücking, Hauser. La modernità letteraria e la discussione sul classicismo. Muratori: la critica agli stereotipi mitologici. De Staël: l’utilità delle traduzioni. Di Breme: la poesia del soggetto conoscente. Leopardi: ruolo degli antichi e funzione dell’ingegno. Meccanicismo, sensismo, illuminismo. Lukács: formazione del classicismo e borghesia in ascesa. Schiller: la poesia ingenua e sentimentale. La rubricazione delle cose d’Italia: costumi, lingua, letteratura. Le “Operette morali” e le nuove favole antiche. Autofagocitazione comunicativa e consistenza del sapere. Manzoni: una letteratura d’idee. Illuminismo, cattolicesimo, romanticismo. Contro il paganesimo culturale e l’idolatria stilistica. Storia critica della letteratura italiana. Gramsci: l’Italia quale provincia culturale francese. Il marxismo e le lotte di classe in Francia. Gli scrittori ed il formarsi della modernità. La costituzione del romanzo storico. Stesura e pubblicazione de “I Promessi Sposi”. Attualità del degrado, inattualità della scrittura.

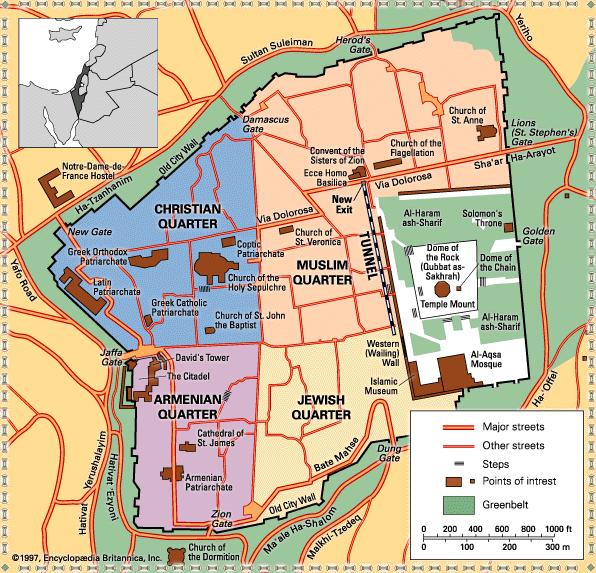

1. I classici e dopo

Riguardo alle faccende letterarie, Alessandro Manzoni aveva riconosciuto che l’onestà intellettuale poteva portare a «trovarsi fra la necessità o di negare la verità conosciuta, o di acquistarsi un titolo brutto e odioso» (Fermo e Lucia, 1823); Giacomo Leopardi, invece, interrogandosi sulla fama, riteneva che «far giudizio dei libri» non si addice alla maggior parte del «volgo dei letterati» e degli studiosi che vivono nelle moderne città, che perlopiù reputano studi e scrittura «come sollazzi, e riposo degli altri sollazzi» (Il Parini ovvero della gloria, 1824, su Operette morali, 1827). Gli argomenti alludono al rapporto tra verità e finzione, mettono in dubbio se una letteratura sia reputata bella perché bella davvero, e permettono di considerare un’opera in relazione ad un contesto sociale regolato da principi e convenienze.

Piaccia o meno, la “bellezza” non può essere considerata un valore assoluto. Certamente, la Bellezza è stata anche modalità privilegiata di conoscenza del vero: come idea platonica indica l’unificazione del molteplice, nel romanticismo esprime una diversità irriducibile. La bellezza è stata anche di più, e ha ecceduto ogni contenimento, per poi ritrarsi lontana da sé. A fianco di concezioni estetiche e filosofiche formatesi e diffusesi in specifici momenti e contesti, esistono ragioni precise per cui nell’ambito letterario si configura e si relaziona quanto è poi concepito come bello e vero.

E al riguardo, come ricorda il sociologo della letteratura Schücking, un cambiamento di gusto letterario non avviene tanto in virtù di uno Spirito del mondo, quanto per forze causali organizzate commercialmente e gestite da gruppi d’interesse. Questi gruppi hanno a lungo agito in virtù di legami sociali e vincoli culturali che oggi hanno perduto la loro rilevanza a favore di interessi commerciali in senso stretto. Tuttavia, anche al tempo del classicismo e del romanticismo, e di quanto ne segna i confini, esistevano gruppi di interesse che esprimevano il travaglio di un’epoca messa di fronte alle sue trasformazioni, e letterati e uomini di cultura trovavano nell’opporsi di “compostezza” e “passione” forme capace di esprimere diversi modelli di società in conflitto.

La letteratura si compie anche di pratiche, convenzioni e istituti, non soltanto nel rivolgersi a dei fruitori, ma anche in riferimento alla stessa scrittura. Ne esiste un “commercio” in quanto sussiste lo scambio di un bene, definito dalla nozione di “letterario” e dagli attributi “bello” e “vero”, che variano insieme alla definizione di un qual certo degrado a cui si oppongono. La modernità giunge a formularsi parallelamente all’elaborazione di stili e forme artistiche in conflitto e successione, descritte dal sociologo dell’arte Hauser ponendo in relazione reciproca le sfere del sapere e dell’esperienza. Nel mondo trasformato dal capitale, che ha sostituito le ciminiere alle colonne celebrando l’efficacia delle prime nella solennità delle seconde, cambiano funzioni e rapporti, coinvolgendo base materiale, organizzazione sociale e discorso culturale. La crescente divisione del lavoro permette il costituirsi tanto della possibilità di un lavoro letterario, quanto delle condizioni formali e sociali del suo riconoscimento.

Nella modernità, la narrativa diventa storia inesorabile di vicende umane; la poesia conquista nel suo ritmo interno l’esperienza transitoria. Lo scrittore si emancipa dal dovere di propaganda verso i potenti e inizia a considerare il campo delle sue pratiche come dotato di autonomia ed effettualità. Tuttavia, mantiene un rapporto ambiguo con il ceto borghese, dal quale perlopiù proviene e ha i suoi referenti, anche laddove il disprezzo è reciproco. Questo modo di tenere le distanze può riguardare pure letteratura, lingua e caratteri nazionali: tanto più se gli scrittori non sono borghesi, ma degli aristocratici che in modi diversi dispongono di rendite e tempo, come anche con Leopardi e Manzoni accade in Italia, dove la borghesia rimane troppo attaccata alla cassa per poter davvero fare cultura.

Ad ogni modo, nei molti inizi della sua modernizzazione, perennemente incompiuta, gli scrittori di lingua italiana si trovano diverse volte in condizione di pensare i compiti della scrittura, distinguendone figure e impieghi. Tali riflessioni hanno molti motivi per essere ancora prese in considerazione.

Un accenno allo stretto concubinaggio tra letteratura e «falsità» inizia ad essere affrontato nel trattato Della perfetta poesia (1706) di Ludovico Antonio Muratori: l’autore contesta risolutamente l’imitazione dei classici e la ripetizione di temi e stilemi convenzionali, di formule letterarie sterotipate e figure mitologiche tradizionali, in quanto escludono «novità» e «maraviglia». La posizione tuttavia risente di un moralismo letterario piuttosto conciliante. Infatti, se nella storia il grande erudito inaugura definitivamente la ricerca documentaria, mettendo in discussione pregiudizi e visioni di comodo, nella teoria letteraria rimane legato al gusto seicentesco del «diletto», poco più che ammiccante al «reale» e al «vero». Indica una direzione da seguire, ma non esce dal monopolio di quella letteratura d’intrattenimento che ancora oggi in Italia esercita una pesante ipoteca.

Un secolo dopo, nel 1816, in nome del rinnovamento “romantico”, è pubblicato sul periodico asburgico-milanese Biblioteca Italiana la versione italiana dello scritto Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni di M. me De Staël. La baronessa critica l’inflazione classicista della letteratura italiana e il suo ristagno sulla pretesa universalità del “bello”, suggerendo la necessità delle traduzioni proprio per svecchiare lo stile, laddove la poesia ha ragione d’essere nell’interpretazione del libero sentimento individuale e nell’espressione d’idee e concetti universali, e non nella compiuta armonia delle forme. Quanto l’armonia di queste forme fosse da alcuni considerata più noiosa che compiuta, lo rivelano l’anno successivo le parole indirizzate dall’abate piemontese Ludovico Di Breme alla contessa d’Albany: «questa pesante, sciocca e infantile letteratura italiana è in questo momento un termometro fedele della decadenza della nostra civiltà e della volgarità del nostro spirito sociale».

La polemica contro il classicismo e contro una letteratura disimpegnata e banale non coinvolge esclusivamente le questioni di poetica: è un mondo intero a cambiare. Lo testimonia l’attività di due nobildonne colte e ribelli come la baronessa De Staël, avversata ed esiliata da Napoleone e contraria allo scientismo trionfante di Laplace, e la contessa d’Albany, sposata a Carlo Edoardo Stuart, ultimo sfortunato pretendente alla corona di Scozia, poi compagna del libertario drammaturgo piemontese Vittorio Alfieri.

Di Breme è invece un chierico piuttosto laico e spiccatamente cosmopolita, savoiardo di nazionalità, francese di lingua e culturalmente “milanese”; consigliere di stato e politicamente influente, a livello letterario ispira nel 1818 la stampa de Il Conciliatore, periodico romantico e progressista milanese ad indirizzo multidisciplinare, chiuso dopo due anni di pubblicazioni dalla censura austriaca. A Milano, dove è presente anche Manzoni, c’è un ambiente colto e cosmopolita, dove è attivo pure Stendhal, che non ha ancora scritto i suoi capolavori, e conosciuto come Henri Beyle è impegnato soprattutto a sperperare l’eredità paterna, e ci sono molti altri personaggi interessanti, anche se non tutti sopravvissuti ai loro tempi.

Di Breme nel Grand Commentare sur un petit article (1817) sviluppa la critica e approfondisce il proprio pensiero. In Italia, a parte la Lombardia, si continua a sermoneggiare una letteratura classicista di «anonima dilettazione», usata come se fosse un «giochetto», sostanzialmente noiosa, incapace di esprimere nella sua poesia l’antropologia del soggetto conoscente, «l’universo conquistato dall’indagine scientifica». L’illuminismo rivendica piena poeticità.

2. Leopardi e la denuncia del degrado civile dell’Italia

Pur condividendo la critica della letteratura italiana, le posizioni della De Staël e di Di Breme esprimono preoccupazioni diverse sia rispetto a quello che si vuole definire come “classico”, sia su quanto si cerca di stabilire della modernità, e ragionano una da romantica, l’altro da illuminista. Sull’argomento, il diciottenne Giacomo Leopardi risponde alle sollecitazioni della rivista e invia una lettera, che non sarà pubblicata. Spiega alla baronessa che le traduzioni rischiano di portare soltanto ad una nuova inflazione da parte dei «poetuzzi» italiani, troppo spesso ispirati da «soverchia imitazione».

Per il già coltissimo poeta, autore di diversi saggi d’erudizione, il problema non è la «poca lettura»: occorre appellarsi all’«ingegno», tipico dei greci e dei latini, di cui sono dotati anche gli italiani, la cui letteratura è «in tutto vota d’affettazione», lontana dalle esagerazioni dei romantici del nord, quali il celebrato Ossian. Tuttavia, riconosce l’irrimediabile distanza dalla classicità, laddove «nello stato in che il mondo si trova di presente, non si può scrivere senza aver letto, e quello che era possibile ai giorni d’Omero, è impossibile ai nostri.»

Lo stesso anno, scrive il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, con l’intento di confutare l’antropologia scientista sostenuta da Di Breme in alcuni articoli sullo Spettatore italiano, poi ribadite nelle Osservazioni sul Giaurro di Byron (1818), che oppongono all’inadeguato «prestigio favoloso» le capacità dell’«intuizione logica». Leopardi, in contrasto alle esigenze romantiche di verosimiglianza e sentimento intende rilanciare il ruolo del «diletto» e l’esigenza di reinventare il rapporto «ingenuo» e diretto con la natura, tipico degli antichi, assente nel tempo «decrepito» della modernità. Non condivide l’atteggiamento scientista, e criticando le posizione dell’abate ne approfondisce l’analisi sociale: l’ottimismo «cittadinesco» di una modernità che ignora il contrasto fra natura e mondo «snaturato» è incapace di risolvere la «coscienza infelice» dell’uomo.

Nel contesto italiano, riconosce espressamente uno stato di «calamità». Infatti in Italia, priva di «signoria di se stessa» e ripetutamente «assalita e addentata e insanguinata da’ suoi figli», rimane la «naturalezza» tipica dell’indole italiana, «senza cui non c’è né fu né sarà mai beltà né grazia, amante spasimata e finissima discernitrice del bello e del sublime e del vero, e finalmente savissima temperatrice della natura e della ragione». Leopardi sarà sempre fedele a quest’idea di patria letteraria italiana, così come al ruolo della naturalezza e della lucidità, ma il resto delle concezioni è destinato a mutare. Pur se diffida delle esasperazioni romantiche, le sue attuali oscillazioni fanno scorgere l’insanabile frattura con gli antichi che testimonierà in seguito. Si prepara all’illuminismo, se come vuole Kant la parola significa «uscire dallo stato di minorità» e usare il proprio intelletto.

Il mondo trascendente non costituisce più il riferimento delle attività umane, ma, nelle condizioni arretrate tipiche dell’Italia, lo spirito della ricerca scientifica non può affermarsi coerentemente; a detta di Gramsci queste contraddizioni permettono tanto il ristagno del manierismo classicista, quanto la «disperazione» caratteristica di Leopardi successiva alla sua «conversione filosofica». Nell’incerta transizione verso la modernità, la borghesia emergente configura la sua esperienza apologizzando il modello classico; Lukács ci avvisa che i connotati di questa impresa possono essere tragici. Dando forma piena a questa tragedia, e cercandone i motivi, Friedrich Schiller nel saggio La poesia ingenua e sentimentale (1796) ne trova gli estremi in due stati d’animo; in termini filosofici, parte dal criticismo kantiano ed anticipa l’idealismo hegeliano, e in termini poetici formula le coordinate delle modernità e prelude alle difficoltà del realismo. Il contributo approfondisce e definisce il travaglio dell’epoca, ne individua le correnti sotterranee.

Il poeta tedesco ha studiato medicina, è stato militare, insegna storia e scrive drammi molto apprezzati. Il mondo in cui vive è quello del meccanicismo, pensato come macchina, e la responsabilità della creazione artistica è tutta dell’uomo, a cui va il compito di cercare una superiore armonia, secondo un ideale di grazia e dignità, affine alla kagalogathìa degli antichi greci. Formulando una ragione delle contraddizioni del suo tempo, le elabora nelle forme soggettive di «ingenuo» e «sentimentale». La differenza tra spontaneità e riflessione permette di definire due diverse poetiche, una più riferita alla natura, l’altra alla ragione, ed anche di periodizzare fasi storiche distinte.

La poesia ingenua manifesta un rapporto di armonia e unità naturale proprio alle forme istintive della classicità greca. Questo rapporto è irreversibilmente infranto dalla ragione, che riduce la natura ad una sua idea, di cui non c’è esperienza. Dal canto suo, la poesia sentimentale si esprime nella tensione morale all’ideale, e tenta di ricreare la natura nello spazio ideale della riflessione, riconquistandola attraverso la cultura, attraverso i modi espressivi della satira, dell’elegia e dell’idillio. Questa categorizzazione non esclude possa ancora esistere una poesia ingenua, che anzi rappresenta il principio dell’arte in generale ed è «fonte della genialità»: tuttavia, il carattere distintivo della modernità è la poesia sentimentale, con tutte le sue contraddizioni.

La concezione di Schiller influenza il romanticismo ma nasce nel classicismo. Secondo l’etimologia “romantico” indica il romanzo cavalleresco medievale inglese, e per estensione il mondo gotico del nord; “classico”, nel senso più esteso, tende ad esprimere un ideale di perfezione, raggiungibile oppure perduto. L’arte europea esalta con il classicismo la norma razionale che regola il bello e il vero: il modello è greco, ma la parola è latina. L’illuminismo, nel suo giungere in Germania oscillando fra luce della ragione e illuminazione divina, porta la consapevolezza del carattere storico della classicità. Per Winckelman il carattere esemplare dei classici è irripetibile. Goethe vede le idee di proporzione e disposizione attive nelle forze formatrici (Bildungstrieb) dell’arte e della natura. Hegel riduce il classicismo a momento dell’incalzare dello Spirito nella storia, e ironizza sul «sapere immediato» dei romantici e sul suo «nullificarsi».

Le concezioni filosofiche attraversano i diversi movimenti culturali proprio dove questi tentano di stabilire i loro confini, torcendoli in ogni direzione, e anche la poesia è filosofica nel suo riferirsi alla riflessione e al ragionamento. Leopardi si convince che il «sentimento» di cui si nutre la poesia è fondato sul «vero», e accetta la concezione meccanicista e l’influenza delle filosofie sensiste e materialiste di Voltaire e Rousseau. Le idee dell’illuminismo francese permettono a Leopardi di respingere definitivamente ogni letteratura di «dilatazione», e contrasta il romanticismo per dirigersi definitivamente dal «bello» verso il «vero», addirittura opponendoli tra loro, e approdare al «solido nulla».

Con piena aderenza al vero, al nulla e al brutto, Leopardi si sente irrevocabilmente italiano. Addirittura irride i francesi come «timidi» e prigionieri delle convenzioni (Zibaldone, 20.08.1820), e sprona gli italiani, suggerendogli però di «vergognarsi», «per cangiare strada del tutto e rinnovellare ogni cosa» (Zibaldone, 24.03.1821). Non si fa nessuna illusione su un paese che all’epoca non esisteva ancora e che oggi non sembra essere troppo cambiato. Individua nella peculiare disposizione italiana ad un modo d’essere vivace e insensibile la prevalenza del cinismo, per cui diffuse attitudini da faccendiere e il prevalere della dissipazione mondana annullano «civile conversazione» e «rompono ogni autentico legame sociale».

Prosegue il Discorso sullo stato presente dei costumi degli italiani (forse 1824, inedito fino al 1906): «i caratteri più vivaci e caldi di natura, com’è quello degli Italiani, diventano i più freddi e apatici quando sono combattuti da circostanze superiori alle loro forze […]. Il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci […] unisce la vivacità naturale […] all’indifferenza acquisita verso ogni cosa e al poco riguardo verso gli altri cagionato dalla mancanza di società, che non li fa curar gran fatto della stima e de’ riguardi altrui».

Il mondo è opposto alla natura, ma la cultura non lo educa. Il sentimento morale singolo è inefficace, gli corrisponde l’assoluta inutilità dell’opinione pubblica, compensati da un’interiorità poetica collettiva, un “sentire” filosofico comune e diffuso, la cui condizione di disarmonia e canto, di memoria e abbandono, rappresenta lo specifico del carattere italiano, probabilmente sempre discontinuo rispetto ogni ufficialità. Il quadro è desolante, ma se la versificazione è agile e sciolta, in questo paesaggio può fingersi dolce ogni naufragio (L’infinito, 1819).

Mentre progetta «discorsi filosofici» e nuove favolette antiche, Leopardi matura il suo ateismo materialista, distaccandosi dall’ambiente conservatore di provenienza e dal modello del padre, il conte Monaldo, proprietario di sterminate misure di libri e di tenute, teorico dell’assolutismo. Compie un soggiorno a Roma, rimanendo inorridito dal suo mediocre ambiente letterario e umano. Pubblica alcune delle sue principali poesie nel 1824 a Bologna, dove l’anno successivo si innamora della gentildonna Teresa Carminai Malvezzi, poetessa dilettante che lo ricambia con lunghe conversazioni. Sempre nel 1825 l’editore Antonio Fortunato Stella, trasferitosi da Venezia a Milano, punto di maggiore fermento editoriale degli stati della penisola, gli chiede di curare un’edizione delle opere di Cicerone.

Il poeta trova lavoro e può lasciare, seppur per breve periodo, Recanati, «centro dell’inciviltà e dell’ignoranza europea» (Lettera a Pietro Giordani, 30.04.1817) e l’ambiente retrivo delle Marche e dello Stato della Chiesa. Nei tre anni successivi cura anche un’edizione delle Rime di Petrarca, e le due antologie Crestomazia italiana (prosatori) e Crestomazia della poesia italiana, stabilendo per primo un canone nella letteratura del paese, coerente con l’idea di salvaguardarne la dignità culturale, ad uso degli «studiosi» e degli «stranieri». C’è una certa predilezione per il Tasso, di cui condivide l’eloquenza e il senso di vuoto, apprezzato nel suo dramma umano anche se come scrittore è stimato come inferiore agli antichi, Dante e Petrarca compresi (Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, 1818). Leopardi dimostra una competenza eccellente, un gusto prezioso e una compilazione originale, di cui è esemplare la sezione Definizioni e distinzioni del volume prosatori.

Pubblica quindi le Operette morali (1827), alle quali affida il compito di restaurare i modi della filosofia antica per realizzarne una moderna e materialistica, rielaborando il lessico dell’amata prosa cinquecentesca in una sintassi attenta agli echi latini e greci. Personaggi e allegorie appartengono ad un mondo nel quale gli uomini sono costretti ad odiarsi con il «mediocre conforto di quel fantasma che essi chiamano Amore» (Storia del genere umano, 1824).

La prosa è stilisticamente accurata, la parola è, come coglie Giorgio Colli, «sprezzante e cristallina». La lingua, di cui ha una competenza storica di primo ordine, è un elemento decisivo nelle inesauste riflessioni dello Zibaldone (1817-1832). Se la lingua francese è impotente e non può più ricevere nulla (12.10.1823), quella italiana si è fermata, come la sua letteratura, ma è pur sempre bella e ricca, e deve essere rinnovata (1-2.09.1823). La sua eleganza può migliorarsi attingendo per la precisione alla filosofia e per la concisione alla «favella popolare» (30.06.1821); quanto gli manca per trattare di metafisica può ricavarsi dalla filosofia scolastica e dai suoi termini «di universale e precisa e chiara intelligenza» (13.07.1821). Tuttavia, la sua ricchezza si mantiene nella polisemia, capacità di dare ad una parola forme, costruzioni e significati diversi (17.07.1821). Le implicazioni di questi passaggi relative al rapporto tra linguaggio e realtà si distillano nel XXVIII dei Pensieri (1829-1835): «nessun segno di essere poco filosofo e poco savio, che voler essere savia e filosofica tutta la vita».

La «vita» di cui parla Leopardi non è però né quella condensata nelle immagini classiche, né quella che i romantici cercano nel sentimento: la vita è l’espressione del vero, cercato con induzione e deduzione, smontando con arguzia le vane concezioni umane. Satira e ironia si guadagnano il posto sia tra i generi d’invenzioni che tra le scienze esatte, mentre l’uomo prosegue nel non sapere nulla, non essere nulla, non poter sperare nulla. Come nota Cesare Luporini, la celebre pagina 4525 dello Zibaldone suggella il discorso in uno strano controcanto con le domande sull’uomo poste dalla Critica della Ragion Pura di Kant, aprendo ad un nichilismo ontologico che assume forma poetica nella Canzone ad Angelo Mai (1820) e nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (1830).

Leopardi, fedele al vero, è critico verso il «secol morto». Mentre Restaurazione e liberali contendono tra loro, barbari gli uni e inconsistenti gli altri (Paralipomeni della Batracomachia, 1830-1842), lui prosegue la propria attività letteraria nonostante difficoltà, rifiuti, censure e cambi di residenza, e intrattiene alcuni sodalizi eccellenti, quali quello con Antonio Ranieri. La poesia si accompagna alla prosa, cercando l’espressione di una filosofia difficilmente riconosciuta come tale.

Le difficoltà politiche e i limiti sociali denunciati nel Discorso mantengono la più schiacciante attualità: «or la vita degli italiani è appunto tale, senza prospettiva di miglior sorte futura, senza occupazione, senza scopo, e ristretta al solo presente.» Queste parole sembrano lo specchio della situazione odierna, ma non tanto per una staticità estrema dell’insieme, o perché il poeta e pensatore sia davvero un indovino. È la caduta delle istituzioni e dei mezzi che possono essere in grado di assicurare una tenuta alla vita collettiva del paese ad aver prodotto la recrudescenza delle sue peggiori caratteristiche, in piena derisione della convinzione illuminista sulla “bontà naturale” dell’uomo, sulla quale il poeta è piuttosto disincantato, così ha sempre avuto un rapporto problematico con la natura e gli altri uomini. Tuttavia, anche l’umanissima e egualitaria solidarietà de La Ginestra (1936), scritta poco prima della morte a Torre del Greco, viene di continuo svilita ed offesa.

Nessuna resistenza, nessuna dignità, nessuna consapevolezza: non c’è riguardo per le verità essenziali «palesi al volgo» già ai suoi tempi, ed è evidente che raramente l’auspicato «onesto e retto vivere» sia mai stato condiviso. Poca attenzione alle diversità e alle eccellenze: un libro straordinario come Operette morali è stato subito considerato inaccettabile dai cattolici, la prima riedizione è sequestrata a Napoli nel 1836, dopo la morte dell’autore viene incluso nell’Indice dei Libri Proibiti. Ancora oggi, una società davvero civile è assente, circa due secoli di culture più o meno scolastiche e grossomodo ufficiali non hanno permesso l’effettiva formazione di una cultura comune, smentendo uno dei propositi illuministi più elevati, ancora inespresso.

Per comprendere come e perché, occorre porre l’illuminismo di fronte alla sua dialettica più radicalmente di quanto abbiano fatto Adorno ed Horkheimer, tanto più che attualmente il problema non è quello di garantire accessibilità al sapere, quanto che ne sia assicurata l’effettiva consistenza anche nell’epoca della sua piena disponibilità. La comunicazione prolifera divorando i suoi stessi contenuti, e su tale autofagocitazione del nuovo e delle “nuove” possiamo chiedere lumi proprio a Leopardi, laddove aveva notato l’incalzante competizione della Moda con la Morte, dove la prima si vanta di aver «messo al mondo tali ordini e tali costumi, che la vita stessa, così per rispetto del corpo come dell’animo, è più morta che viva». (Dialogo della Moda e della Morte, in Operette Morali 1824).

3. Manzoni e la critica al degrado letterario italiano

L’impegno di definire una letteratura d’idee e una cultura dalla portata politica è assunto da Alessandro Manzoni, che si propone di rendere le lettere «ramo delle scienze morali». Leopardi aveva pensato l’Italia, rubricandone le voci: lingua, letteratura e costumi sono elementi centrali della sua riflessione e della sua scrittura, e ha già un’esperienza abbastanza accurata del degrado del paese. Manzoni, nel portare avanti il discorso, rivendica una «dote dolorosa» e spesso perseguitata, tipica degli uomini di ingegno, per cui «la verità che essi mettono in luce» deve essere diffusa agli altri (Opere inedite e rare, vol. III, 1887); in questo compito generoso, non manca da parte sua una buona dose di insofferenza: quello delle lettere è diventato «una buffoneria, un mestiere guastato» (Fermo e Lucia, 1827). Troppe volte rispetto «al vero, all’importante ed al sensato» hanno prevalso il frivolo, il falso e lo strano, imponendo il discutibile «privilegio d’ingannare» attraverso il «diletto» (Appendice storica su La Colonna Infame, 1827).

Lo scrittore lombardo, opponendo ad ogni presunta autorità il diritto di critica, afferma che «i grandi scrittori ci sono dati dalla Provvidenza per aiutare i nostri intelletti, non per legarli, per insegnarci a ragionar meglio del solito, non per imporci silenzio» (Discorso sopra alcuni punti della storia longobargica in Italia, 1822). Figlio ed erede dell’illuminismo, aderisce al romanticismo in modi originali, rivendicando la capacità del movimento di prendere caratteristiche diverse in ogni contesto. Il cattolicesimo, a cui aderisce da adulto, addirittura dopo essersi sposato ad Enrichetta Blondel con rito calvinista, assunto in modi niente affatto ipocriti e bacchettoni, gli permette di formulare una poetica molto rigorosa, che si profila tra il distacco dal classicismo del poemetto Urania (1809), reputato insoddisfacente, e l’inizio della composizione degli Inni Sacri (1812-1822); la fede gli fornisce sicuramente anche conforto e forza d’animo per affrontare la continua perdita degli affetti più cari.

La fedeltà al tempo presente e al «vero» religioso sono segni dell’opposizione ad un diffuso «paganesimo» culturale, che persevera in un’inutile e futile «idolatria stilistica», servile nell’imitazione e priva di senso morale, basata sul presupposto che i classici abbiano definitivamente canonizzato tutti i generi. A suo avviso, laddove gli antichi trovarono i mezzi espressivi adatti al loro oggetto, occorre si tragga «dal fatto un lume per il da farsi», distinguendo quanto dipende da ragione e quanto da occasione, considerando criticamente i contributi della filosofia (Lettera sul Romanticismo a Cesare Taparelli D’Azeglio, 1823). Prescindendo dalle questioni argomentate dalla De Staël, intende salvaguardare dell’esperienza romantica soprattutto la capacità di risvegliare le coscienze e l’inquieta ricerca di espressione, per spazzare via le convenzioni stilistiche tradizionali e l’inerzia morale, «dissimile dal vero» (Lettera a Paride Zajotti, 6.07.1824).

Nelle sue critiche alla storia letteraria italiana, Manzoni insiste più sulla «falsità del pensiero» che sul «difetto della forma». Depreca soprattutto il Tasso, mediocre nel talento e nel carattere, e il Trissino, il cui risultato principale è di aver unito perfezione vuota e celebrità sterile; infatti, drammi storici poco riusciti e troppo venerati come La Gerusalemme Liberata e L’Italia liberata dai Goti hanno perlopiù confuso sui rapporti tra «storia» e «invenzione» (Del romanzo e, in genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione, 1845). Ariosto, di «ricca fantasia» ma «prosaico», è anche dannosamente adulatore, laddove ne L’Orlando Furioso (canto 35 strofa 26) permette alla poesia di essere addirittura premio delle «azioni tristi» dei potenti (Opere inedite e rare, vol. III, 1887).

Rivendicando piena facoltà di critica, loda Petrarca ma con censure, apprezza Metastasio nonostante i difetti; Alfieri, precursore del romanticismo, riconosciuto come eroico anche nel dramma della sua vita, è ammirato pur con piena cognizione delle sue cadute di stile (Cristoforo Fabris, Memorie Manzoniane, 1901; Lettera a Claude Fauriel 8.04.1807). Giannone, filosofo e giurista illuminista, celebrato storico del regno di Napoli, perseguitato da parte della Chiesa in modi che anche Manzoni reputa ingiusti, è reputato come uno «il qual compri biancheria usata, leva il segno dell’antico padrone, e ci mette il suo» (Storia della Colonna Infame, 1842).

Questa severità, inconcepibile per la fragile tempra di molti compiaciuti e inutili autori, è aggravata dal fatto che non è niente affatto prevenuto, e lo dimostra rispettando i classicisti, Monti per l’eleganza e l’autorevolezza, e Parini per stile e «qualche verità» (Lettera a Claude Fauriel 8.04.18079.02.1806 – 6.12.1808). Dei propri contemporanei parla poco, ma sul conto del Tommaseo, di cui è celebre l’opinione che le Operette del Leopardi fossero il «libro meglio scritto del secolo» pur se «inaccettabile», ci informa stizzito e in pura lingua milanese che “el gha on pè in sagrestia e vun in casin” (Carlo Dossi, Note Azzurre, postumo 1912 – edizione integrale 1964).

La verità precede la poesia. Inquieta è la coscienza. Il progetto di Manzoni è completamente votato al moderno. Il suo obiettivo polemico principale è nelle «minchionerie» seicentesche, da Marino in giù, tipiche di un «cattivo gusto» tuttora imperante (Appendice storica su La Colonna Infame, 1823). Disprezza il «godimento» di parlar di «centauri ed ippogrifi» in un linguaggio mitologico che pur ambendo allo «straordinario» è piuttosto misero (Lettera a Marco Coen, 2.06.1832). Fare poesia parlando di cose lontane dal «sentimento della vita reale» indulge in un «falso» che può «trastullar la mente» ma non arricchirla (Lettera sul Romanticismo a Cesare Taparelli D’Azeglio, 1823), e nel migliore di casi si riduce ad un «tesser lodi appena dissimulato», tipico di chi «parla con disprezzo d’ogni cosa, salvo sempre i potenti vivi» (Opere inedite e rare, vol. III, 1887).

Mentre si congeda dalle convenzioni delle favole antiche, un modello di prosa ben organizzata e «purgata» gli è offerta dal saggio Storia della guerra della independenza degli Stati Uniti di America di Carlo Botta, capace di attente documentazioni e anche di inedite rivelazioni, in grado di descrivere e narrare in maniera avvincente eventi storici e «grandi azioni» (Lettera a Giovan Battista Pagani, 31.08.1808). Nella introduzione di questo libro, alla pagina 6 dell’edizione Fontana del 1828 c’è una frase certamente rimastagli impressa a lungo: «Sono le lingue come le piante, alle quali è dato un sol tempo per portare il fiore.»

L’esempio per una letteratura d’idee «nutrita di ricerche importanti» è quello francese, che ha saputo formulare il romanzo, all’epoca in Italia un «genere proscritto» (Fermo e Lucia, 1823). La lingua italiana corrente non gli si adatta (Lettera a Claude Fauriel 3.11.1821), anche perché è «una signora trascurata e smemorata» (Lettera ad Antonio Cesari, 1827), ma si può abbellire proprio dandole «dei bei modi» che ancora non ha (Della Lingua Italiana, 1846). Invece, quella «gran signorona» della vecchia poesia, i cui generi di bucolica, epopea e drammatica somigliano a poderi che alla meno peggio tirano avanti di rendita (Lettera a Giuseppe Giusti, 17.11.1845), sopravvive solo per compiacere il banale gusto “classicista” di un manipolo di ruffiani, purtroppo a volte anche di talento, ben disposti a perdere la propria autonomia per compiacere.

La mancanza d’acume, la poca originalità e la puerilità di grossa parte degli autori di lingua italiana, il loro gretto interesse, e addirittura l’impoeticità della lingua, sono continuamente ribaditi (Lettere a Claude Fauriel 9.02.1806 – 13.07.1816 – 29.01.1821). Manzoni prosegue imperterrito per la sua strada, e scrive a Goethe che «per compire il meno male un’opera d’ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi nella viva e tranquilla contemplazione dell’argomento che si tratta, senza tener conto delle norme convenzionali, e dei desideri per lo più temporanei della maggior parte dei lettori», e però incassa l’appunto del grande scrittore sull’eccessivo scrupolo nel far prevalere la storia sull’invenzione ne Il conte di Carmagnola (Lettera a Goethe, 23.01.1821).

Il paese è ormeggiato ad un tempo a venire, la lingua esiste soltanto nei cantieri degli scrittori, Manzoni è attivo e vigile, ma anche aristocraticamente distaccato dalla società letteraria. La rivista Il Conciliatore è quella a cui è più vicino, ma non ne diventerà mai parte. Con Leopardi, di quindici anni più giovane e destinato a morire prima dei quarant’anni, non ha rapporti. Le citazioni reciproche sono irrisorie: Manzoni segnala una poesia popolare raccolta da Leopardi (Lettera a Teresa Borri Manzoni, 18.10.1855), mentre esistono delle favolette contenute nella sezione Apologhi della Crestomazia attribuite ad un certo Manzoni, che nessuna bibliografia riporta. I rispettivi riferimenti sono all’opposto, così come lo sono per le idee e gli intenti con cui i loro capolavori rinnovano la letteratura italiana, esattamente lo stesso anno 1827. L’anno precedente a Firenze c’è il loro unico incontro, al Gabinetto Viesseux; a detta di Pietro Citati (Leopardi, 2010) parlarono a lungo, apprezzandosi per le doti umane, ma cosa si siano detti nessuno lo ha ascoltato.

Tuttavia, anche se irriducibili, ambedue appartengono ad una poesia sentimentale di tensione morale all’ideale, come quella pensata da Schiller, e sono affini nell’influenza subita dalla cultura francese, nella quale prende forma un’opposizione decisiva tra Esprit e Materie che permette di comprenderne il loro dissidio in quello tra finalismo e meccanicismo. Leopardi, mai stato a Parigi, sbeffeggia i francesi rimproverandogli di tutto, ma forse fa il verso a Voltaire; Manzoni a Parigi è di casa anche perché ci risiede a lungo con la madre separata, e dimostra stima profonda per il pensiero di Pascal. Ambedue scrivono in un buon francese. Insomma, l’inclinazione verso la Francia, esibita o ricusata, è inevitabile per ambedue, e fa comprendere l’estrema pertinenza di un’osservazione di Gramsci, per cui la letteratura italiana è stata fino al 1900 una “provincia” di quella francese. Bisogna però considerare alcune distinzioni.

In Francia le lotte per il potere e la successione delle correnti culturali trovano la massima articolazione. La letteratura si costituisce in un paese da tempo unificato, e accompagna la definizione del nuovo sistema borghese attraverso un secolo di guerre civili, studiate con estrema attenzione da Marx e alla base stessa della formulazione del materialismo storico: infatti, è nelle lotte di classe in Francia che la rivoluzione trova un avversario, ed è combattendolo che conquista la sua verità.

Se Hauser ci ricorda che in Francia alla presa del potere la borghesia adottò lo stile della spodestata aristocrazia, il conte Manzoni, che vuol essere letterato al modo dei borghesi parigini ma ha la fattoria in campagna, può farci capire come la stessa identica tendenza di sviluppo storico sia stata diversamente recepita in Italia. Prima della conversione, dimostra la sua adesione, pur se già disincantata per via di Napoleone, agli ideali rivoluzionari con il poemetto Del trionfo della libertà (1801); in seguito, continua a riconoscere legittima l’azione rivoluzionaria ed è interessato ad una letteratura educativa e popolare, e tuttavia denuncia l’abuso della parola «popolo» e demistifica radicalmente l’esemplarità della Rivoluzione francese nel suo studio storico La Rivoluzione Francese del 1789 e la Rivoluzione italiana del 1859. Osservazioni comparative (1889).

In una provincia ci si riferisce ad una capitale da cui in qualche misura si è lontani. Si è uniti da un contesto unitario, ma diversa è la percezione di un medesimo evento, differenti sono gli influssi esercitati dagli stessi rimandi. Se la cultura francese ha notevolmente ispirato Manzoni, non si può dire che questi in Francia goda di particolari attenzioni, pure se è possibile ritrovare le suggestioni dell’influenza della grande storia sulle vicende personali e la stessa frase «Questo matrimonio non s’ha da fare» ne Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas (1844). E per quanto secondo lo scrittore lombardo la rivoluzione sia stata inutile, in Francia la borghesia modifica lo stato dal suo interno, e la letteratura rivendica capacità di intervento politico e l’uso del metodo delle scienze naturali.

Invece, nel paesaggio di un’Italia divisa in tanti statarelli e dalle condizioni di vita feudali, perdurano poeti di corte, e qualche isolata grande figura, così grande e isolata che spesso viene fraintesa, confusa con lo sfondo. A rendere l’effettiva statura di Manzoni è Lukács, che gli riconosce una solida concezione storicista e un’ampia capacità drammatica, insofferente verso l’unità di spazio e tempo per la preferenza verso le sfumature delle passioni, capace di drammatizzare con una storia d’amore immaginata le tendenze implicite nella vita storica e sociale, drammatizzando in intense figure individuali il destino di un intero popolo.

Cercando «un terreno novo da dissodar» (Lettera a Giuseppe Giusti, 17.11.1845), fiero dello snobismo verso l’ufficialità, «non leggendo io mai giornali letterari italiani» (Lettera a Diodata Saluzzo, 24.03.1824), lo scrittore lombardo si assume personalmente il compito di formulare una lingua e uno stile che si realizza con diverse generazioni di scrittori, fa per conto suo il lavoro di Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, senza trascurare Walter Scott e Puškin. Il nipote di Cesare Beccaria, probabile figlio naturale di Giovanni Verri, amico personale di pensatori influenti come Claude Fauriel, Victor Cousin e Antonio Rosmini, riscrive di continuo il suo romanzo storico e per almeno un ventennio, fino a 1840, si consulta sulla sua opera con interlocutori d’ogni tipo, principalmente con sodali come Grossi, Cattaneo, Rossari e Torti. Appena termina nel 1823 il manoscritto Fermo e Lucia, denso di riferimenti metaletterari, lo sottopone subito a revisione, realizzandone una prima edizione presentata alla Censura come Gli Sposi Promessi nel 1826, per poi uscire l’anno successivo con il titolo definitivo.

Il romanzo parla dell’Italia dei suoi tempi riscrivendo storia e linguaggio del ‘600, il secolo da lui più aborrito. Come ricettacolo del pessimo gusto letterario e dell’ozioso vuoto culturale valorizza un personaggio secondario, Don Ferrante, lettore di Marino e di Botero e possessore di una vastissima quanto inutile biblioteca, ricco e dispensato d’ogni impegno e «individualità», che «non pensa, non vuole, non ragiona: solamente, tiene a memoria» (I Promessi Sposi, 1840).

Manzoni mescola «fatti» e «immaginazione» in quanto il suo campo è il «verosimile»: un vero diverso da quello reale, nel quale però consiste il solo e unico «bello», «veduto irrevocabilmente» dalla mente. Rigettata la poetica della «finzione» e dell’«infarcir di favole un avvenimento vero», stabilisce che solo il «vero» può fornisce l’autentico «diletto», e che in un contesto narrativo deve avere centralità il «modo d’essere» e del «concetto» della storia, non l’elencazione degli eventi, per quanto i riferimenti devono essere precisi (Del romanzo storico, 1845), e rifiuta anche quell’unità narrativa artefatta di troppi romanzi incapaci di rispecchiare le condizioni della vita (Lettera a Claude Fauriel 29.05.1822). Il rapporto fra reale, vero e bello si è fatto complesso, e lo scrittore confessa: «io scrivo male a mio dispetto» (Fermo e Lucia, 1827).

Gli aspetti principali della storia editoriale questo libro intrecciano l’accanito perfezionismo dell’autore e il crescente sviluppo del settore. Inizialmente pubblicato da Ferrario di Milano, e addirittura rivisto sotto i torchi, riceve otto ristampe in pochi mesi da sei tipografi diversi: Battelli di Firenze, Baudry di Parigi, Pomba di Torino (due), Pozzolini di Livorno, Tramater di Napoli (due) e Veladini di Lugano, il quale in dieci anni fa cinque ristampe. Il perfezionamento delle tecniche permette inoltre, dalla seconda ristampa, l’inserimento di illustrazioni, generalmente reputate piuttosto grossolane. Nel frattempo, continua ad elaborare stilisticamente il problema politico e culturale della lingua, e va «a risciaquar i panni in Arno» per ripulirne il linguaggio dalle influenze lombarde e adeguarlo ad un ideale idioma unitario, modellato sul toscano per sua particolare vivacità (Sentir messa, 1836). Nel 1862 sarà nominato presidente della commissione ministeriale per l’unificazione linguistica.

La terza e definitiva redazione, pubblicata dalla tipografia Gugliemini e Redaelli in 108 dispense fra 1840 e 1842, non ottiene il successo sperato, tant’è che l’autore ci rimette pure dei soldi. Permette un recupero l’accordo sul diritto d’autore tra i Savoia e l’Austria del 1840, successivamente adottato anche dagli altri stati della penisola, che facilita la diffusione commerciale dei libri impedendone la circolazione di copie contraffatte, e conferisce impulso alla effettiva definizione del lavoro editoriale. Nella forma finale I Promessi Sposi (che include e termina con Storia della Colonna Infame, poi espunta dalle edizioni scolastiche), si avvale anche di circa 450 litografie piuttosto pregevoli, il cui principale autore è Francesco Gonin, commento e complemento al testo, che contribuiscono in maniera decisiva nel definire il carattere del libro.

Manzoni, schivo ma tagliente, persevera imperterrito nelle sue lucide e scomode riflessioni per un periodo anche più ampio di quello riservato alla laboriosa stesura della sua opera narrativa. Nonostante l’accanimento con cui denuncia i vizi della letteratura nazionale, subisce il beffardo destino di venir inesorabilmente manipolato nelle scuole di stato con l’imposizione di un Manzoni perno delle lettere patrie, incoronato in una gelida galleria di classici: come ribatte Giancarlo Vigorelli «letterato, formalistico e grammatico come tutti», defraudato dei contributi innovativi e «generativi» intenzionalmente formulati, e confinato ad una sola opera, ancora oggi ampiamente incompresa.

Il lavoro narrativo di Manzoni, esplorazione linguistica del paese all’alba della modernità e momento germinale della costituzione di un ceto dominante mai giunto alla sua formulazione, rimane ancora oggi splendido e crudele nei dettagli, solido e articolato nell’insieme. Le nuove dinamicissime “scuole aziende” faticano a trovargli un posto, a lui come a Muratori, Di Breme, la De Staël, Schiller, Goethe, e tante altre buone compagnie. Probabilmente è a rischio anche la proverbiale gobba di Leopardi, e la sua arguzia sorprendente. E dove sia lui che Manzoni, pur se atipici nel contesto nazionale ne rappresentano il radicamento in tendenze culturali significative, oggi a livello globale sembrano prevalere un generico appiattimento e l’isolamento reciproco, senza nessuna corrente significativa.

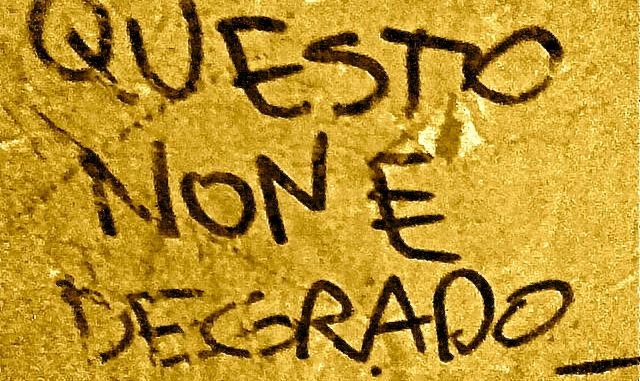

La reciproca connessione delle realtà dell’attuale contesto conosce un limite laddove si stabilisce per canone “comunicativo” una certa idiozia, coinvolgendo oltre alla scuola, che trova sempre nuovi modi per mancare i suoi compiti, anche le diverse istituzioni con cui la letteratura ed il sapere si articolano. In quella che Schücking denomina come «definizione del gusto», da tempo l’importanza delle società letterarie è decaduta a favore di gruppi di pressione “commerciali” nel senso più gretto, con la determinazione di nuove categorie di interessi, a volte anche marcatamente anticulturali. Tuttavia, si aprono anche notevoli possibilità laddove contenuti e tecniche si rendono disponibili alla sperimentazione e all’arricchimento reciproco. Ad ogni modo, falsità e bruttezza non mancano mai, e il degrado è attualità: ricorda Nietzsche che dire la verità è inattuale, pur se attuale da sempre. Inattuali sono gli scrittori, intempestivi e diversi dal proprio tempo, forse da ogni tempo. Tuttavia, ogni volta che li leggiamo, sanno esserci contemporanei.

•

RIFERIMENTI ESSSENZIALI

Giacomo Leopardi, Società, lingua e letteratura d’Italia (scritti 1816-1828), a cura di Vitaliano Brancati (1941), Bompiani, Milano 1987.

Cesare Luporini, Nichilismo e virtù nel percorso di Leopardi, su «Micromega» 1/90, gennaio-marzo 1990, p. 123-136.

Alessandro Manzoni, Il “mestiere guastato” delle lettere (scritti 1803-1846) a cura di Giancarlo Vigorelli, Rizzoli, Milano 1985.

Friedrich Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (1791), TEA, Milano, 1993.

Antonio Gramsci, Letteratura e vita nazionale, in I Quaderni dal carcere (scritti 1929-1935), Editori Riuniti, Roma 1971.

Gyorgy Luckács, La teoria schilleriana della letteratura moderna (1935) – Il romanzo storico e il dramma storico (1936-1937), in Scritti di sociologia della letteratura, Mondadori, Milano 1976.

Arnold Hauser, Storia sociale dell’arte (1956), Einaudi, Torino 1982.

Levin L. Schücking, Sociologia del gusto letterario (1961), Bur, Milano 1977.

•

Pubblicato anche su «Tconzero, ottobre 2012». Riveduto.

Fotografia: Claudio Comandini, “Questo non è degrado”, Bologna, novembre 2010.